“Si amavano, sappiatelo”, scriveva il poeta spagnolo Vicente Aleixandre (1898-1984), premio Nobel per la Letteratura nel 1977, in calce agli aspetti naturali assunti dal sentimento degli amanti: “Giorno, notte, tramonti, aurore, spazi, / onde nuove e antiche, fuggitive, perpetue, / mare o terra, naviglio, letto, piuma, cristallo, / metallo, musica, labbro, silenzio, vegetale, / mondo, quiete, sua forma”. E nel verso non vi era un annuncio a chi ascoltava, ma l’affermazione che le relazioni umane fossero destino o condanna, come lasciava intendere il titolo della sua raccolta La distruzione o amore (1935). Lontani dal mito di Platone della febbrile ricerca della metà e dalla “perversione propriamente amorosa” che, secondo Roland Barthes, è l’annullamento dell’oggetto amato “sotto il volume dell’amore stesso”, amore e distruzione sarebbero tanto permeabili da costituire il principale richiamo per ogni essere vivente.

Anche la letteratura ha indagato su distruzione e amore, attraverso storie di personaggi contagiati dall’inquietudine universale, travolti dalla frustrazione di non avere cambiato il mondo e per questo condannati a sprecare la propria esistenza, a espiare la colpa di avere vissuto invano.

È quanto accade nel romanzo Gli anni al contrario di Nadia Terranova (Einaudi, 2015), ambientato a Messina negli anni Settanta, in cui l’amore tra Giovanni Santatorre e Aurora Silini non concorre all’annullamento dell’uno nell’altra, né basta a impedire l’autodistruzione di lui. “Questo amore non è capace di reggere all’urto spaventoso della storia e della loro incapacità e immaturità, perché amarsi a vent’anni e decidere che ci si amerà per tutta la vita è purtroppo una cosa molto difficile da mantenere”, spiega l’autrice in un’intervista del 2018 alla Rai, “soprattutto perché quel carico di illusioni che si riversa in questo amore è destinato a spegnersi, a scontrarsi … con problemi quotidiani come l’indipendenza economica o appunto il desiderio di realizzare i propri sogni anche come individui, non soltanto come coppia, di avere un lavoro appagante, un posto nel mondo.”

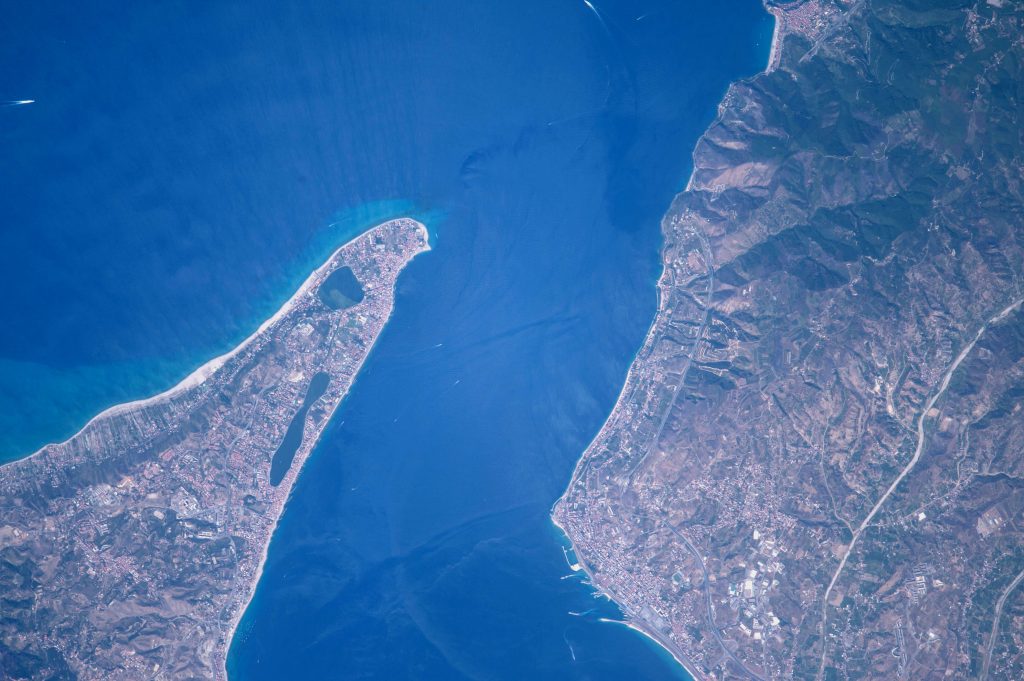

Nella stagione degli anni di piombo, il vento rivoluzionario delle ideologie attraversa anche lo Stretto, raggiunge la città dei due mari, apparentemente addormentata nella quiete della provincia rispetto al fervore di Bologna, Milano, Roma, e si ripercuote sulla vita dei personaggi, correndo lungo un decennio di luci e ombre. Il 1977 è il termine ante quem per i due giovani studenti di Filosofia, “miss trenta e lode” lei, meno diligente lui, impegnati nel disconoscere l’ordine politico e sociale contemporaneo e a sognarne uno nuovo, edificato sui fondamenti del pensiero marxista, sull’uguaglianza di fatto, sulla democrazia partecipativa, sull’emancipazione femminile.

Si innamorano, si amano sotto la volta stellata del cielo di Stromboli, lei è incinta, si sposano, vanno a vivere insieme, nasce Mara. Il loro tempo arde come una candela, e la cera potrebbe finire, perché il mutamento storico inseguito da ciascuno è un’utopia che risente del rispettivo vissuto.

Ad accomunare due famiglie che non potrebbero essere più diverse – con a capo da un lato il fascistissimo direttore del carcere Silini e dall’altro Santatorre, l’avvocato comunista – è la descrizione da interno borghese. Il lessico famigliare misura l’appartenenza, è la lezione di Natalia Ginzburg, e parole e abitudini stanno alle pareti domestiche come le fattezze fisiche alla genetica.

Ma né i Silini, né i Santatorre ricordano i Levi di Lessico famigliare (1963), uniti dalla lingua e dispersi dalla storia. Diversamente, la disgregazione che li investe nelle dimore siciliane al mare e in città viene dalla scoperta che ogni controllo sulla vita è illusione, autoinganno, e che il tempo inghiotte il presente, peggio ancora il futuro, quando si cade senza potere salvarsi.

È il disfacimento delle certezze che, in Caro Michele (1973), disintegra la famiglia Vivanti sotto il peso dello sguardo di chi si ama, e del vuoto di sé stessi. “Ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé e qualche volta attratto dal vagabondare e dal respirare niente altro che la propria solitudine”, scrive Angelica, sorella di Michele, per giustificare la sconsideratezza di Mara, che sostiene di avere avuto un figlio da lui, e avvolgere nello stesso velo di misericordia il tragico destino del fratello, un ragazzo sconosciuto ai suoi stessi congiunti, ucciso dai fascisti. Dieci anni intercorrono tra i due romanzi di Natalia Ginzburg, tanti quanti ne vivranno Giovanni e Aurora nella loro storia “al contrario” di amore e distruzione, fino a comprendere che forse la disciplina può confortare il dolore, ma le radici profonde di una certa solitudine non saranno mai estirpate.

All’inizio, Giovanni Santatorre aspira a farsi eroe della rivoluzione alla quale crede sia votato il padre. Ma quando scopre che la sezione del partito è solo un “cenacolo di vecchi signori”, il conflitto generazionale e l’inquietudine si scontrano con l’utopia, e con l’illusione che la risposta contro il sistema sia la violenza armata. Nessuna delle sue iniziative si rivela tuttavia decisiva, la misura del suo stesso io sembra inadeguata all’impresa e alla tensione rivoluzionaria dei compagni, che lo attraggono nella loro orbita senza successo. Mentre gli altri vengono arrestati e condannati al carcere, invece la partecipazione a un attentato in fabbrica non gli dà nessuna visibilità eroica e, persino quando si autodenuncia alle autorità, il padre ne assumerà la difesa ottenendo l’archiviazione delle accuse. Una magra vittoria per l’avvocato Santatorre, che morirà di cancro, senza avere salvato il figlio: dinanzi al fallimento delle proprie aspirazioni, Giovanni rivolgerà l’urgenza distruttiva contro sé stesso, cadendo nell’abisso della dipendenza dagli stupefacenti, senza farne ritorno.

Da parte sua, Aurora Silini studia per guadagnare la libertà negatale dal genitore, che non vede l’ora di sbarazzarsene, senza indagare sulla sua indole, sui suoi desideri, forse ripiegato nelle responsabilità e nella disparità d’amore per i figli, tanto da lasciarsi morire alla scomparsa di Rosa, la prediletta. Il suo personaggio ricorda le “Donne che cadono” in Quello che so di te (Guanda 2025), e le pagine dedicate da Nadia Terranova alla scomparsa della giovane sorella della madre, caduta in un precipizio durante una gita in montagna con degli amici: “Le gole del fiume Alcantara non erano lontane, l’Etna si esprimeva con i suoi ingovernabili parossismi, ma sui sentieri ripidi e ombrosi regnavano solo gli scoordinati rumori di quel gruppo di ventenni”. È sufficiente immaginare la scena, per passare dal rumore al silenzio che inghiotte la vita di chi non c’è più e di chi resta. “In città tutti erano convinti che il direttore e l’avvocato fossero morti di dolore”, si legge alla morte del fascistissimo, stroncato da un infarto.

Se i Santatorre ancora resistono intorno allo studio legale fondato dal padre, e i fratelli sostengono le spese per Giovanni, prima in comunità, poi in ospedale, i Silini si disgregano: la madre non ama la casa al mare, anche i fratelli vanno via e Aurora resta con la piccola Mara nella villetta di famiglia. È come se l’amore genitoriale le avesse restituito la vista, dandole nuovi occhi: è motore di altra energia, responsabilità per la figlia e per sé stessa, che si traduce nell’impegno a mantenersi con il lavoro e a riprendere gli studi. Aurora capisce che il marito non è scappato verso la politica, ma che ha confuso il sogno con l’allucinazione. Mentre ritrova sé stessa e impara a dominare l’angoscia diffusa dell’età adulta, perde lui. L’amore non basta, se le loro solitudini non riescono più a dialogare con profitto.

Muore Rosa, muoiono i padri, e Giovanni e Aurora sono chiamati a dare seguito al vecchio mondo. Quello costruito insieme non regge l’urto con la realtà, e persino Mara è una sopravvissuta, se lo stesso Giovanni ammette di averla lasciata in auto da sola, per andare a drogarsi.

Entrambi coltivano la memoria dell’amore che ancora li spinge uno verso l’altra, ma realizzano di avere vissuto “gli anni al contrario”, ovvero di avere “avuto una casa, una figlia, una laurea senza sapere che farcene, e ora che lo sappiamo ci stiamo già dividendo le briciole”, comprendendo più avanti quello che significava fare quelle scelte. La memoria passa anche attraverso la scrittura epistolare: quello che i personaggi non riescono a dirsi, è affidato al foglio e all’inchiostro, oppure è volutamente taciuto, rimosso o rimpiazzato da immagini che emergono dalla realtà. È un espediente per dare spazio all’indagine introspettiva, al tentativo di riordinare dei frammenti di vita per trovare una spiegazione, o un significato che non c’è. È una formula esplorata ancora da Natalia Ginzburg in Caro Michele (1973), per raccontare l’isolamento di ogni personaggio: nel caso della madre Adriana, la sofferenza pervade in modo circolare le sue lettere dal prologo all’epilogo, attraverso l’aspirazione a controllare la vita dei familiari, la dichiarata difficoltà nel riconoscere i momenti felici mentre si vivono e infine l’abbandono al lutto per il figlio, che le fa scrivere all’ex compagno: “Quello che a te succede mi è indifferente perché sono infelice. Quello che succede a me, ti è indifferente perché sei felice”.

“A un certo punto della nostra vita i rimorsi li inzuppiamo nel caffè la mattina come biscotti”, aveva scritto Adriana al figlio Michele, tra i rimproveri a lui e l’amarezza per le proprie colpe. Invece, non ci sono né rimorsi, né colpe nella corrispondenza tra Giovanni, Aurora e Mara. Diversamente dalle lettere dei Vivanti, e anche da quelle dei personaggi de Il rimorso (1963) di Alba de Céspedes, in cui l’alternanza del punto di vista innesca l’azione del romanzo, in questi testi permangono l’atmosfera familiare, il racconto delle piccole cose che nutre il discorso a distanza, le speranze di Mara bambina, l’eredità d’amore dei suoi genitori.

Aurora e Giovanni si sono amati sempre, durante le altalene di fughe e ritorni, e persino dopo la separazione. Quanto accade alle loro vite è un processo irreversibile, eppure il dialogo sentimentale sopravvive negli abbracci sulla sabbia, nel disegno liquido di un addio già deciso, come la costellazione di gesti, intenzioni ed eventi che accompagna l’ultima notte di Dan e Nancy nel racconto Se hai bisogno, chiama di Raymond Carver. Come loro, anche Giovanni e Aurora fanno ancora l’amore, fino a che non resterà più altro da dirsi. Poi sarà la volta della comunità e della malattia, sentenza di morte.

La scomparsa di Giovanni catalizza tutte le ombre, mentre Aurora continua a vivere. L’immagine scelta dall’autrice per entrambi è l’affresco del primo giorno di primavera, per lui sospeso nella data trascritta sul retro di una fotografia, per lei aperto alla speranza: “lasciò che il sole entrasse dagli scuri, accostati come durante i lutti di quando era bambina”. Il pensiero del marito non l’abbandona, sta per raggiungerlo in ospedale, ma il sacrificio sembra consumato con la fine dell’inverno.

Dopo amore e distruzione, è il tempo della consapevolezza e del disvelamento, in cui il disfacimento delle certezze è liberazione per quanti seguiranno. È il tempo di Mrs. Dalloway, per la quale la notizia della morte di un uomo lanciatosi nel vuoto, giunta durante la sera della festa, lascia emergere l’angoscia per la vita che “i genitori ci mettono in mano…perché la viviamo fino in fondo, e l’attraversiamo con serenità”, e insieme l’ambizione di rinunciare all’ombra per la luce, come forse non avrebbe fatto al mattino, quando era uscita per comprare i fiori. È un giorno lungo quanto i suoi dieci anni di bambina, ed è il tempo di Mara, in cui l’amore è vita, e il sé potrà affacciarsi sulla realtà, forse dominando finalmente la solitudine.

Riferimenti bibliografici

- Nadia Terranova, Gli anni al contrario, Einaudi 2015

- Nadia Terranova, Quello che so di te, Guanda 2025

- Vicente Aleixandre, La distruzione o amore, Einaudi 1970

- Platone, Il Simposio, Barbera Editore 2005

- Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi 2003

- Natalia Ginzburg, Lessico famigliare, Einaudi 1963

- Natalia Ginzburg, Caro Michele, Arnoldo Mondadori Editore 1973

- Alba De Céspedes, Il rimorso, Mondadori 1963

- Raymond Carver, Se hai bisogno, chiama, Einaudi 2023

- Virginia Woolf, La signora Dalloway, Feltrinelli 2004 (1925)