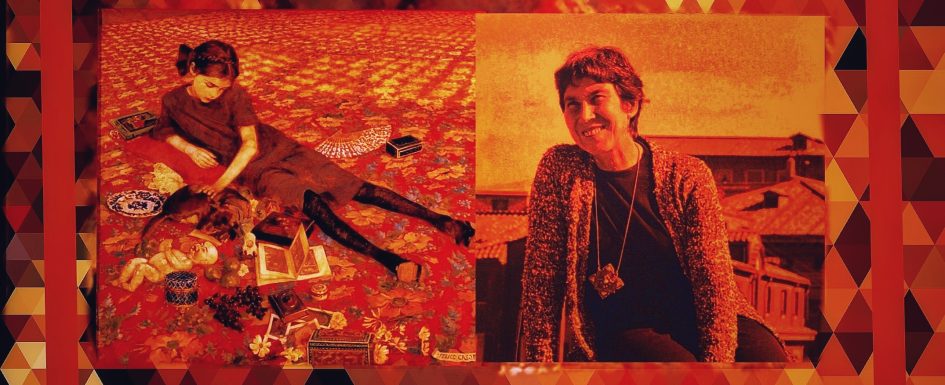

Una bambina dal volto assorto accarezza un cagnolino, distratta dal gioco o in ascolto degli adulti, mentre allunga le gambe coperte da calze scure su un tappeto rosso a fiori, tra libri, una bambola, della frutta, un piatto e un ventaglio. Per Sandra Petrignani la protagonista del dipinto del 1912 di Felice Casorati poteva essere lei, tra parole e trame ancora da svelare, racchiuse nel piccolo scrigno nero a fianco.

Natalia Ginzburg (Palermo, 1916 – Roma, 1991) nascerà invece solo quattro anni dopo, e il suo mondo di bambina e adolescente abiterà i saggi e il romanzo Lessico famigliare (1963), l’autobiografia dei destini di casa Levi, intrecciata alle sorti della generazione di intellettuali dall’impegno civile, prima e dopo la seconda guerra mondiale.

Ma non è un testo su di sé quello a lungo progettato, mentre esordisce con le prime opere, incoraggiata dal marito Leone, “pensiero e anima” della casa editrice Einaudi, per ammissione dell’amico Giulio. L’urgenza narrativa vuole che lei sia testimone più che personaggio, scatola nera del complesso ingranaggio della Storia, osservando e conservando memoria di quanto le accade intorno, in soluzione di continuità dall’infanzia e adolescenza fino all’età adulta, attraverso le tragedie che ne segneranno la vita, nel culmine della lotta antifascista e della Resistenza contro l’esercito tedesco, dopo l’8 settembre 1943.

Come spiegherà nell’intervista televisiva del 1964, giustificando l’abbandono della scrittura d’invenzione in favore del racconto del vero, il desiderio di parlare della propria famiglia aveva incontrato quello di rinunciare alla fantasia e al mascheramento del reale, adottato nelle opere precedenti. Lessico famigliare è per l’autrice “un diario della memoria però diseguale, non un vero diario”, perché alcuni fatti e personaggi restano nell’ombra, e così lei stessa.

La scelta del titolo non conosce esitazioni: il punto di partenza era il proposito di “scrivere un piccolo racconto sulle frasi che usavano dire in famiglia e raccogliere questo lessico”, ma l’elenco delle espressioni si rivelò superiore, esigendo maggiore spazio narrativo, mentre riaffioravano l’intero mondo dell’infanzia e la vita che era stata. Dal romanzo mutua l’organicità, non la finzione. “Avevo la tentazione di inventare qualcosa, ma subito cambiavo idea. Tutti gli altri libri, saggi a parte, sono un insieme di invenzione e autobiografia. Uno scrittore anche suo malgrado, riporta il suo bagaglio di esperienze e vissuto” – ammetterà nell’intervista del 1989, da parlamentare per la Sinistra indipendente, pur difendendo il disimpegno della letteratura da ogni ideologia.

Lessico famigliare è un “romanzo di pura, nuda, scoperta e dichiarata memoria”, “scritto in stato di assoluta libertà”, indagando tra il flusso del tempo e le associazioni mnemoniche, in uno stile semplice, naturale e tale da comunicare l’interiorità, contraddistinto dall’uso dell’imperfetto e di “parole caratterizzanti” (Cesare Segre), ripetute in modo epico soprattutto dai genitori, ciascuno dei quali ricorre al rispettivo dialetto per riempirne i discorsi. “Non fate malagrazie!”, se rovesciavano un bicchiere o lasciavano cadere un coltello, e “Non fate sbrodeghezzi, non fate potacci!”, se inzuppavano il pane nella salsa, erano gli avvertimenti del padre da bambina, sicché bastava una parola per riportarla indietro nel tempo. “Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l’uno con l’altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, tra milioni di persone” – spiega l’autrice nel romanzo – perché esse “sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza d’un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo”.

Dalla lezione proustiana, Ginzburg attinge l’archetipo del racconto della memoria, di un tempo confinato nella lontana dimensione delle lingue antiche, irripetibile perché concluso. Mancano però le connotazioni patetiche, le menzogne sentimentali degli adulti, e il vero riemerge come è e come appare agli occhi infantili. Anzi, la stessa autrice dirà di avere cercato di rifuggire i sentimentalismi, agli esordi nella scrittura. “Desideravo moltissimo di poter essere scambiata per un uomo, cioè temevo in me i difetti delle donne, che io li ho tutti, la mancanza di obiettività, il sentimentalismo e via dicendo” – rivelerà ancora nell’intervista del 1964 – “Poi a poco a poco con gli anni ho capito che la condizione di donna deve essere accettata, non si può scrivere sentendosi diversi da quello che si è, fingendo di essere diversi da quello che si è. Io so raccontare solo storie di donne”.

Nel percorso verso questa elaborazione, c’era stato il suo Discorso sulle Donne, pubblicato nel 1948 sul mensile di politica, arte e scienze Mercurio, in cui l’iniziale convincimento che le donne potessero affrancarsi dagli stereotipi della società, aspirando a qualunque traguardo, era stato superato dalla loro “cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla”. A quell’articolo aveva risposto, con trasporto complice e appassionato, la direttrice e scrittrice Alba de Céspedes, concordando sull’accorata metafora della profondità femminile, ma reinterpretandone il patrimonio emotivo sotto altra prospettiva. “Anch’io, come te e come tutte le donne, ho grande e antica pratica di pozzi: mi accade spesso di cadervi (…). Ma – al contrario di te – io credo che questi pozzi siano la nostra forza. Poiché ogni volta che cadiamo in un pozzo noi scendiamo alle più profonde radici del nostro essere umano, e nel riaffiorare portiamo in noi esperienze tali che ci permettono tutto quello che gli uomini – i quali non cadono mai nel pozzo – non comprenderanno mai.”

Del resto, Natalia è una bambina sensibile, capace di avvertire il non detto degli adulti, le loro bugie insondabili, e non ci sono vacanze, pietanze, oggetti di sorta che possano renderla felice e spazzare via la sua malinconia (Infanzia, 1969; I baffi bianchi, 1970). Profondità, introspezione e analisi del mondo la accompagneranno in tutte le opere.

In Lessico famigliare conservare la memoria significa rifuggire nostalgia e rimpianto, omettendo sé stessa e spostando l’attenzione sui genitori quali protagonisti, che aprono e chiudono il romanzo. L’autrice mantiene la partecipazione testimoniale di bambina e ragazza, senza integrare il punto di vista adulto, almeno finché il racconto risale al passato più lontano, affidandosi a una voce essenziale che cambia con lei, mentre i fatti della vita la cambiano.

L’omissione e il riserbo si estendono alle motivazioni dei personaggi e del contesto storico, e il racconto si concentra sulle vicende, con lo scopo di allontanare il dolore della perdita, del tempo e della vita. Il racconto della famiglia Levi è lontano dalla fissità sacrale evocata da Giorgio Bassani per i Finzi-Contini, quasi del giardino resti il parco di un castello inaccessibile, un santuario o un cimitero. Gli ebrei descritti dalla Ginzburg sono vivi come una comune famiglia italiana, ugualitaria, comunista e cristiana: “mezzi ebrei e mezzi cattolici”, senza praticare molto né l’uno, né l’altro credo, non vanno in chiesa, non fanno l’albero di Natale, né sono ricchi, nonostante lei abbia un precettore a casa, perché per il padre le scuole elementari pubbliche sono veicolo di malattie. Sono tutto perché sono “niente”, come le spiegano i fratelli, e su quel niente la scrittrice tornerà anni dopo, maneggiando la stessa materia magmatica dei ricordi, conservati in vita dall’interpretazione della maturità e del tempo trascorso.

Tutt’intorno ai Levi, si muovono i personaggi che ne frequentano la casa, illustri esponenti dell’arte, del pensiero e dell’antifascismo, nomi che la storia ha condotto fino a noi per l’eredità ai posteri, e di cui la Ginzburg parla con la naturalezza della prossimità, della parentela e dell’amicizia. Sono Vittorio Foa, i fratelli Carlo e Nello Rosselli, Filippo Turati e Anna Kuliscioff, Ernesto Rossi e altri antifascisti, Felice Casorati, Drusilla Tanzi, sorella della madre e moglie di Eugenio Montale, e ancora Adriano Olivetti e il pittore e scrittore Carlo Levi, rispettivamente marito e compagno di Paola, sorella di Natalia, più volte raffigurata nei suoi dipinti. Ci sono gli einaudiani, lo stesso Giulio, Leone Ginzburg, Felice Balbo e Cesare Pavese, ai quali si intreccerà il suo cammino di scrittrice.

Tale vitalità contiene in sé la dualità di allegria e dramma, che coesistono in ordinaria quotidianità, come l’orgoglio del padre per la propria detenzione con gli antifascisti e per il figlio Alberto, che riteneva uno scioperato, arrestato invece quale oppositore del regime. Contro il comportamento dei cinque figli, le nuove abitudini, le sartine e le amiche della moglie, le sue esplosioni burbere seguono con calore e ironia il flusso del racconto, così come l’imperturbabile ottimismo della madre contro i “malignazzi” e la sua passione per la musica, che Natalia dirà sempre di non capire, in particolare per il Lohengrin di Wagner, tanto da canticchiarne per casa le arie più celebri.

Questa duplice prospettiva sopravvivrà alla fine della guerra e l’autrice la riprenderà nei saggi, riportandone la sensazione della “nausea che segue all’ubriachezza”, del ritrovarsi con sé stessi, con il proprio mestiere, la propria strada e la realtà trasfigurata.

Per Giulio Einaudi, Natalia Ginzburg possedeva “le antenne misteriose che captano gran parte dei sentimenti profondi della gente”, sicché l’empatia della scrittura “del noi”, la poetica degli oggetti e la tensione morale, gli interrogativi sul senso della vita restituiscono un ritratto di ricordi privati, in cui ogni lettore può inseguire e trovare i riflessi della propria esistenza. “Barlumi e schegge” citati dall’autrice nell’avvertenza di Lessico famigliare, in un afflato di umiltà rispetto alla cronaca più estesa nel tempo e nel racconto, accendono il cielo della memoria di chi legge, come il primo chiarore dell’alba o la scia di una cometa nella notte.

Per figurarci l’evoluzione del processo creativo – dalla traduzione del La strada di Swann dalla Recherche di Proust (commissionatale da Einaudi nel 1937 e pubblicata nel 1946) e dal primo romanzo La strada che porta in città, scritto durante il confino in Abruzzo nel 1941 e apprezzato da Cesare Pavese (pubblicato nel 1942 sotto lo pseudonimo di Alessandra Tornimparte, poi a suo nome da Einaudi nel 1945) fino alle opere degli anni Cinquanta (È stato così, Tutti i nostri ieri, Valentino, Sagittario) e al romanzo Le voci della sera (1961) – possiamo immaginare la sua reazione alla morte del marito, ucciso il 5 febbraio 1944 dalle torture inflitte dai militari nazisti, nel carcere di Regina Coeli. Cinquant’anni più tardi, in un’intervista del 1996, la scrittrice Rosetta Loy, ricordando l’amica, dirà di averle sentito ammettere che il dolore per la malattia della figlia Susanna aveva superato quello per la tragedia di Leone, perché un tempo poteva contrastare la disperazione con l’energia giovanile.

La follia nazista lo aveva inghiottito, e così l’inesorabilità della vita e della Storia. In Lessico famigliare, Leone non è un “nuovo astro che sorge”, secondo il frasario buffo e strampalato del padre, ma una presenza discreta e ben vista dai Levi, fiduciosi che il legame con Vittorio Foa possa avvicinare anche i due figli maggiori Mario e Alberto, dei quali sono rispettivi amici. La riservatezza dell’autrice poco racconta della loro unione, quasi il passaggio all’età adulta scorra in soluzione di continuità, senza interruzioni, increspature o nuove inflessioni della voce narrante. Il romanzo è qui solo il contenitore di genere, il canone letterario imprestato alla vita, e non c’è lettore che ignori il dramma della morte di Leone, precipitata sulla moglie e sui tre figli. “Lo arrestarono (…); e non lo rividi mai più” è quanto leggiamo lapidariamente, i rivoli del dolore muto troveranno posto nei saggi (Inverno in Abruzzo, Pigrizia e altri).

Natalia reagisce, come lui le aveva chiesto di fare. “La mia aspirazione è che tu normalizzi, appena ti sia possibile, la tua esistenza; che tu lavori e scriva e sia utile agli altri” – le aveva scritto nell’ultima lettera, il giorno prima di morire – “Questi consigli ti parranno facili e irritanti; invece sono il miglior frutto della mia tenerezza e del mio senso di responsabilità. Attraverso la creazione artistica ti libererai delle troppe lacrime che ti fanno groppo dentro; attraverso l’attività sociale, qualunque essa sia, rimarrai vicina al mondo delle altre persone, per il quale io ti ero così spesso l’unico ponte di passaggio (…). Come ti voglio bene, cara. Se ti perdessi, morirei volentieri. Ma non voglio perderti, e non voglio che tu ti perda nemmeno se, per qualche caso, mi perderò io. (…) Sii coraggiosa.”

E lei prova a esserlo. La sua topografia sentimentale si estende verso altri luoghi: dalla casa natale a Palermo, inondata di luce, come la ricorda la madre, ai due appartamenti di Torino, dal confino in Abruzzo alla campagna toscana per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi, e infine a Roma, dove approda nell’ottobre del 1944. I figli sono a Firenze con la madre, lei vuole lavorare, provvedere a loro senza gravare sui genitori, e accetta il lavoro per Einaudi negli uffici della capitale, pur non avendo nessuna abilità. “L’ostacolo principale ai miei propositi di lavoro, consisteva nel fatto che non sapevo far niente” – scrive in Pigrizia, nella raccolta Mai devi domandarmi (1970) – “Non avevo mai preso la laurea, essendomi fermata davanti a una bocciatura in latino. Non sapevo lingue straniere, a parte un po’ di francese, e non sapevo scriver a macchina. Nella mia vita, salvo allevare i miei propri bambini, fare le faccende domestiche con estrema lentezza e inettitudine, e scrivere dei romanzi, non avevo mai fatto niente. Inoltre ero stata sempre molto pigra. La mia pigrizia non consisteva nel dormire tardi al mattino ma nel perdere un tempo infinito oziando e fantasticando… Mi dissi che era venuta l’ora per me di strapparmi a questo difetto.”

Dentro Einaudi la sua vita si amplifica e moltiplica con il lavoro editoriale: è una lettrice puntuale, editor e curatrice, amica di Pavese, di cui conserverà la memoria scevra di sentimentalismo nell’articolo “La triste estate di Cesare Pavese”, pubblicato su Radiocorriere TV nell’agosto 1958 e poi con il titolo “Ritratto d’un amico” nella raccolta Le piccole virtù (1962).

Il lavoro le consentirà di incontrare Elsa Morante e Italo Calvino, di coltivarne l’amicizia, gli scambi intellettuali, la ricca e intensa corrispondenza.

Nel 1948 è un caso curioso quello che porta la Morante a Natalia. Il padre l’ha chiamata come Elsa di Brabante, l’eroina del Lohengrin di Wagner che Lidia Tanzi Levi amava cantare. Forse a unirle è una coincidenza o il destino scritto nei nomi, nelle parole, o la consapevolezza dell’ossimoro sentimentale dell’opera lirica, di cui la bambina Natalia avrebbe voluto cambiare l’epilogo: Elsa non disobbedisce all’imperativo del Cavaliere del Cigno, non ne chiede il nome, e vivono felicemente sposi. Tuttavia la constatazione che “con un finale felice quella storia crollava a terra, ne spariva ogni fuoco” e che “il segreto della sua grandezza vampeggiava nell’errore e nell’irrevocabilità dell’errore”, le aveva rivelato per la prima volta “la superiorità della sventura sulla felicità” (Mai devi domandarmi, 1969, nell’omonima raccolta). E chissà se la stessa fascinazione contraddittoria sopravvive tuttora nel perenne successo del Coro nuziale dell’opera, immancabile nel repertorio musicale di ogni cerimonia di nozze.

Natalia è la prima a leggere il manoscritto di Menzogna e sortilegio (1948), e a esserne conquistata. Ne segue una affettuosa amicizia, che si ricava dalle lettere, diaristiche, amorevoli, puntuali nella richiesta di raccontarsi ogni cosa. “Leggilo per piacere …e così mi dirai se va così” – chiederà alla Morante, a proposito del Discorso sulle Donne. E se Elsa sembra non credere all’immortalità letteraria, invece, dopo la lettura di Cent’anni di solitudine (1967) di Gabriel Garcia Marquez, Natalia scriverà nell’omonimo saggio del 1969 che il romanzo vivrà in eterno, “perché esso è fra le cose del mondo che sono insieme inutili …eppure necessarie alla vita come il pane e l’acqua, ed è fra quelle cose del mondo che sono spesso minacciate di morte e sono tuttavia immortali”. Sarà ancora la prima a sostenere la candidatura de L’Isola di Arturo (1957) al Premio Strega e a recensire La Storia (1974), “un libro scritto per gli altri e non per sé stessi”, decretando la Morante “il più grande scrittore della nostra epoca” e suscitando le polemiche della critica avversa al romanzo.

Quanto a Calvino – di cui sarà persino vicina di casa a Campo Marzio, negli anni romani dalla scomparsa del secondo marito, l’anglista Gabriele Baldini – ne riceve la stima per il romanzo Le voci della sera (1961). “Questo senso delle storie familiari … ormai ce l’hai soltanto tu. E il senso dei vecchi, e del venire su dei giovani, e del come vengono su, dolorosamente” – le scriverà, quasi anticipando quanto i lettori scopriranno con La famiglia Manzoni (1983). In La bella confusione (2023) di Francesco Piccolo, a proposito della motivazione alla stesura e al riversare in romanzo le trame biografiche, l’autore non esita a scrivere che quel libro di Natalia Ginzburg lo ha aiutato “a togliere quel velo davanti”.

Il favore di Calvino prosegue sul titolo della raccolta Le piccole virtù, in ragione del “sapore di concreto, di basato sull’esperienza, di familiare, di solidamente umile che c’è nel tuo modo di vedere anche le cose più grosse e generali”; e sul ritratto di Pavese, “somigliante, per il modo sincero di considerarlo, come si scrive d’un amico, con quello che ci fa arrabbiare e comunque esserne amico”. E di Lessico Famigliare scriverà che è “un libro tutto speciale, di memorie e di ricordi familiari” (lettera a Lalla Romano, 23 gennaio 1963) e “un ritratto di famiglia dell’Italia migliore”, sul risvolto Einaudi a sua cura.

La stagione dei saggi consente di individuare in quale misura gli scritti isolati – a commento della contemporaneità, “corsari” per onestà intellettuale, acume e rigore etico, ovvero a rivelazione di corredo alle omissioni del romanzo di casa Levi – sono in relazione con Lessico Famigliare, e ne sottendono le trame, dando voce alle contraddizioni dell’autrice, alle prese con l’esercizio della verità, la fedeltà a sé stessa e la consapevolezza dell’infelicità umana.

Da donna matura, interpreta le sfumature della propria educazione, laddove gli insegnamenti impartiti e le vicende domestiche hanno aperto una crepa, seminato un’incertezza, innescato un dubbio nella bambina, senza che un adulto abbia sanato l’intrusione, la ferita, o che sia stato capace di comprenderla e tornare all’infanzia.

Così accade in Infanzia (1969), in cui l’esperienza di essere indefinibile – mezza ebrea, mezza cattolica quindi “niente” – si estende all’essere introversa, alla sua vita ossimorica, in cui ogni cosa è l’opposto dell’altra. L’inadeguatezza dell’abbigliamento e del proprio vissuto le impedisce di integrarsi con le compagne di ginnasio, per le quali “fare amicizia era semplice …come respirare”. E ancora in I baffi bianchi (1970), in strada da sola verso la scuola dove nessuno vuole accompagnarla, nonostante la volontà del padre, sconta con il rimorso la disobbedienza di avere parlato a uno sconosciuto dai baffi bianchi, e un’ombra oscura avvolge i suoi pensieri. “La malinconia m’avrebbe seguito ovunque. Essa era sempre là, immobile, sconfinata, incomprensibile, inesplicabile, come un cielo altissimo, nero, incombente e deserto”.

L’elaborazione più assoluta e matura di questa malinconia si ritrova nel racconto Estate (1974), pervaso da un sentimento di diffusa insofferenza per la frenesia vacanziera, quando si sa di essere “nel numero di quelli che non hanno voglia né di partire né di restare”; e in Vita immaginaria (1974), in cui la circostanza di una domenica d’austerità, con circolazione vietata alle automobili, offre il pretesto per la disamina del frastuono che quotidianamente copre i pensieri e lo sguardo disincantato sulla vita. Il rapporto con la città “bellissima e orrenda” è spezzato, perché anche senza le automobili il nostro distacco sovrasta ogni sensazione, senza nascondere stavolta infelicità e malinconia. La prospettiva di Lessico famigliare sembra cambiata: la scrittrice conserva e custodisce memorie, ma non può impedire al tempo di avere il sopravvento sul divenire, di condurre gli uomini verso “un punto dove tutto è chiaro, inesorabile e reale.” Eppure, nell’intervista televisiva del 1964, la schiettezza corsara aveva allontanato la costruzione dell’infelicità assoluta, quando l’uomo “prende in odio sé stesso al punto da rompere i rapporti con sé stesso, che è una cosa che io penso sia colpevole come rompere i rapporti col resto del mondo. Questo è uno stato che direi diabolico di infelicità”.

L’ultima tappa della sua topografia sentimentale è il mare di Sperlonga, il borgo laziale arroccato su uno sperone di roccia costiera, che deve il nome alla grotta naturale nell’area in cui sorgeva la Villa di Tiberio. Appena libera dagli impegni parlamentari nella capitale, Ginzburg trascorreva le vacanze in agosto con i figli e i nipoti in una delle Ville Valdoni, il complesso progettato dall’architetto Luigi Moretti, il cui nome a Roma è legato a diverse opere e infrastrutture. Nella residenza gemella soggiornava l’amica scrittrice Rosetta Loy, che ne aveva raccolto l’invito ad acquistarla, dando seguito a un rapporto di confidenza e prossimità, fatto di libri, compere, reciproca attenzione ai figli. “La sua saggezza era sempre lì per me, sapevo che sarebbe bastato tendere la mano e me l’avrebbe data” – così ricostruendo la frequentazione dal loro primo incontro, nel 1973, quando le aveva sottoposto il manoscritto de La bicicletta (1974). Ne ricordava il senso di giustizia, l’eticità anche a prezzo del rigore più severo. “Veniva da una grande civiltà familiare. Lei poteva ferire, ma questo non era mai nelle cose pratiche; semmai era un velato rimprovero che riguardava la sfera morale o intellettuale. (…) Del resto la mia generazione è senza alcun dubbio moralmente e culturalmente inferiore rispetto a quella cui apparteneva Natalia.”

A Sperlonga, nell’estate del 1991, Ginzburg lavora con fervore alla traduzione Einaudi di Una vita di Guy de Maupassant. Non è un autore a lei nuovo: nel 1930 è stato l’argomento della tesi di laurea di Leone, che due anni dopo con una borsa di studi ne aveva potuto approfondire la figura a Parigi, dove aveva conosciuto il gruppo di Giustizia e Libertà, maturando la scelta definitiva dell’impegno civile.

Anche tradurre è conservare, portare altra vita con sé nel presente. Ai figli esprime il desiderio di dedicare il testo a Giulio Einaudi e nell’intervista rilasciata in luglio a La Stampa, ripete che non le piace l’estate, salvo per l’appuntamento di ritrovarsi con la famiglia al mare. Ne ha già scritto in passato, anche di certe nonne che si ritrovano alle prese con le nuove generazioni, senza pantofole e caffelatte, ma era un fatto d’ironia e presa d’atto della modernità (I lavori di casa, 1969). Quella nonna non era lei. Nell’estate in famiglia un “lessico” c’è sempre, intrinseco alle relazioni e alla quotidianità, ma il tempo è diverso da quello della sua infanzia. “Fra le generazioni si è creata una vera frattura. Fra noi e i nostri genitori poteva esserci la ribellione, però la tradizione si trasmetteva. A un certo punto, invece, qualcosa si è rotto davvero e quella catena si è spezzata.”

La famiglia scopre la malattia, che le cure mediche e un intervento non bastano ad arrestare, e dopo la sua scomparsa, il 7 ottobre 1991, sarà Giacomo Magrini a portare a termine la revisione della traduzione. Nell’epilogo, l’originario omaggio dell’autore francese al proprio maestro si rinnova come la profezia della fenice nel saggio su Garcia Marquez, a proposito dell’immortalità del romanzo. E Maupassant, Flaubert, Leone e Natalia sembrano firmare insieme lo stesso finale: “La vita, vedete, non è mai così buona e così cattiva come si crede.”

Riferimenti bibliografici

- Natalia Ginzburg, La strada che va in città, Einaudi 1942

- Natalia Ginzburg, Discorso sulle donne, in Mercurio n. 36/39, marzo-giugno 1948

- Alba de Céspedes, Lettera a Natalia Ginzburg, in Mercurio n. 36/39, marzo-giugno 1948

- Piero Malvezzi-Giovanni Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, Einaudi 1952

- Natalia Ginzburg, Le piccole virtù, Einaudi 1962

- Natalia Ginzburg, Lessico famigliare, Einaudi 1963

- Natalia Ginzburg, Mai devi domandarmi, Garzanti 1970

- Natalia Ginzburg, Vita immaginaria, Einaudi 1974

- Natalia Ginzburg, La famiglia Manzoni, Einaudi 1983

- Sandra Petrignani, Le signore della scrittura, La Tartaruga edizioni 1984

- Maledette vacanze. A Sperlonga con figli e nipoti per salvarsi da “malinconia e angoscia”, intervista a Natalia Ginzburg, La Stampa, 11 luglio 1991

- Ginzburg, il lessico della nostra vita, La Stampa, 9 ottobre 1991

- Quel fascino discreto. La scrittrice Rosetta Loy racconta il suo lungo, intenso rapporto con Natalia Ginzburg tra vita e scrittura, L’Unità, 11 febbraio 1996

- Elsa Morante, L’amata. Lettere di e a Elsa Morante, Einaudi 2012

- Sandra Petrignani, La Corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, Neri Pozza 2018

- Italo Calvino, Lettere, Mondadori 2023