Da Amleto a Moravia, l’esitazione come cifra dell’uomo moderno

“Una civiltà della pigrizia, della passività in un immobile dilapidarsi della vita.”

— Giulio Ferroni, Introduzione a “Gli anni perduti” di Vitaliano Brancati

Un ricordo di Giancarlo Giannini, una città di provincia, un libro dimenticato di Vitaliano Brancati: da quell’incontro nasce una riflessione sull’incertezza e sulla paralisi dell’azione, tema che attraversa, da Shakespeare a Moravia, tutta la modernità letteraria.

Giannini e gli anni perduti

Molti anni fa, mentre Giancarlo Giannini era a Ragusa per girare La stanza dello scirocco, io e il mio gruppo di amici passammo alcune serate con lui. Si parlava di cinema, di libri, di sogni e di progetti che — a dire il vero — restavano quasi sempre nell’aria.

Un giorno, con quella sua ironia pacata e lucidissima, Giannini ci disse che gli ricordavamo i personaggi de Gli anni perduti di Vitaliano Brancati: giovani convinti di voler fare grandi cose, ma incerti sul cosa e sul come; desiderosi di agire, eppure fermi, quasi addormentati nel torpore dell’afa siciliana.

Fu lui a farmi scoprire quel romanzo, e da allora l’ho sempre sentito come una chiave per leggere non solo la Sicilia di Brancati ma anche l’animo stesso della modernità — quel sottile confine tra desiderio d’azione e paralisi del pensiero che attraversa Shakespeare, Joyce, Eliot, Moravia.

Amleto, archetipo dell’uomo che pensa troppo

Con Amleto, Shakespeare crea la figura simbolica dell’uomo moderno: colui che conosce e, proprio per questo, non agisce. “To be or not to be” non è soltanto domanda sull’esistenza, ma sull’impossibilità di scegliere.

Il principe danese riflette, analizza, pesa ogni possibilità. Nel momento in cui dovrebbe agire, si arresta. Il pensiero, invece di sostenere l’azione, la frena: il dubbio diventa condanna.

Il mondo di Amleto è “fuori dai cardini”, e in questo scarto nasce la coscienza moderna — quella che conosce troppo per potersi illudere e troppo poco per potersi muovere.

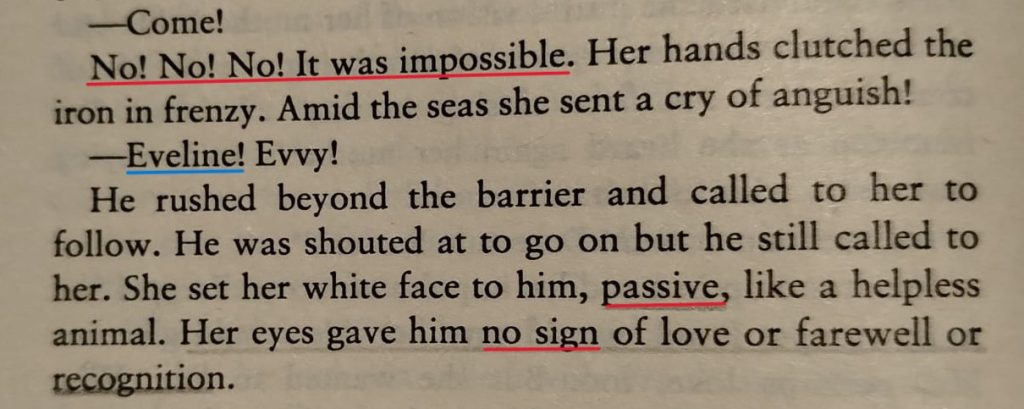

Eveline di Joyce: la paura del cambiamento

In Eveline, racconto della raccolta Dubliners, la paralisi non è più intellettuale ma emotiva.

La giovane è sul punto di partire per Buenos Aires, ma resta immobile sulla banchina: la mano che la invita a salire non basta a vincere il richiamo del passato.

Joyce chiama questa condizione “paralisi”: l’incapacità di tradurre la coscienza in gesto, di lasciare la sicurezza del dolore conosciuto per un futuro incerto.

Il suo dubbio non è più un esercizio del pensiero: è un nodo affettivo che stringe, un sentimento di colpa che annulla ogni slancio.

Prufrock di T. S. Eliot: l’ironia dell’inazione

Con The Love Song of J. Alfred Prufrock, Eliot porta il tema del dubbio nella vita quotidiana e borghese.

Prufrock non ha la tragicità di Amleto né la dolcezza di Eveline: è un uomo colto, che misura la vita “a cucchiaini di caffè”.

Si osserva, si giudica, ma non osa. L’ironia diventa difesa, la parola sostituisce il gesto. Eliot ritrae una società lucida e stanca, dove l’intelligenza non genera movimento, ma autocontrollo e impotenza.

L’uomo moderno è ormai spettatore di sé stesso: parla del vivere, ma non vive.

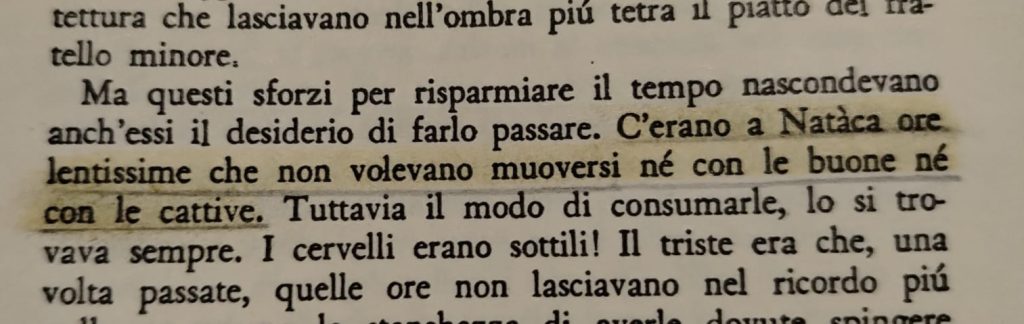

Brancati e la “civiltà della pigrizia”

Ne Gli anni perduti (1941), Brancati trasferisce il tema dell’immobilismo in una Sicilia immaginaria — la città di Nataca, trasparente ritratto di Catania negli anni Trenta.

Leonardo, il protagonista, sogna di tornare a Roma, di lavorare, di fare qualcosa di concreto. I suoi amici parlano, progettano, vogliono costruire una torre; ma restano fermi, vittime di un’inazione collettiva. Anche quando la torre inizia a prendere forma, il lavoro si interrompe, travolto dalla stessa indolenza che l’aveva generato.

Giulio Ferroni definisce questo mondo come una “civiltà della pigrizia”, “segno di passività e di inconcludenza, immagine fisica di una consunzione della vita”.

Brancati ironizza su questa accidia siciliana, ma anche sull’altra faccia del tempo: il dinamismo artificiale e retorico dell’Italia fascista.

Da un lato l’inettitudine privata, dall’altro l’attivismo di facciata del regime: due forme speculari della stessa impotenza.

Moravia e la paralisi del sentimento

In Gli indifferenti (1929), Moravia porta la paralisi al suo esito estremo.

I suoi personaggi vedono, comprendono, ma non provano nulla. Il dubbio si è trasformato in apatia, la coscienza in distanza. Non c’è più conflitto tra fare e non fare: c’è solo l’impossibilità di sentire.

L’indifferenza è l’ultimo volto dell’incertezza moderna, quello che sopravvive anche dopo la fine del dramma. La consapevolezza resta, ma è priva di emozione.

Due tradizioni, un solo destino

Nella letteratura inglese, l’incertezza nasce dal pensiero che eccede; in quella italiana, dal sentimento che si estingue.

Ma il risultato è identico: l’uomo sospeso tra il desiderio di agire e la coscienza della vanità di ogni gesto.

Amleto e Leonardo, Eveline e Prufrock, i personaggi di Moravia — tutti partecipano della stessa consapevolezza: l’azione è difficile, e forse impossibile, in un mondo che ha perso il senso del perché.

Una quieta inquietudine

Dal “tempo fuori dai cardini” di Amleto alla stazione di Eveline, dal salotto di Prufrock alla città immobile di Brancati, fino alla disaffezione morale di Moravia, la letteratura racconta la stessa scena: l’uomo che sa, ma non fa.

Tuttavia, l’incertezza non è soltanto una debolezza: è la forma consapevole della vita moderna, il prezzo della lucidità.

Eppure ci muoviamo

P. S. Giannini, con quella sua lucidità tagliente, mi disse anche che non mi sarei mai laureata – la mia tesi procedeva con un’ostinazione lenta, quasi brancatiana. In questo, però, si sbagliò: poco dopo la conclusi, e con il massimo dei voti. Forse l’unica mia vera ribellione all’immobilismo.

Riconoscersi in quei personaggi immobili è già, in fondo, un modo per cominciare a muoversi.

È un passaggio che riesce a tenere insieme leggerezza e determinazione: il movimento non nasce da un gesto clamoroso, ma da una presa di coscienza lenta, quasi sotterranea. L’osservazione di Giannini, che sembrava una condanna, diventa invece la scintilla di una piccola rivoluzione personale. E il riconoscersi nell’immobilità, paradossalmente, è già un primo passo: capire dove si è fermi permette di scegliere dove andare.

Complimenti Celestina per questo articolo.