Di tutti i personaggi nati dalla penna di Joseph Conrad (1857-1924), Cosmo Latham, il gentiluomo inglese protagonista del romanzo postumo Incertezza (1925), sembrerebbe un profilo a sé, non ancora sulla soglia del plot dell’avventura. È un aristocratico e non un comandante a bordo, sicché non vediamo, né sentiamo il mare muggire, lontano dal maltempo raccontato da Petrarca nelle lettere da Napoli (1343), e dall’incantesimo di Prospero ne La tempesta (1610) di Shakespeare. Il suo orizzonte non conosce le carte nautiche, ma le aspettative intorno al Grand tour in carrozza per l’Europa, con l’Italia quale prima destinazione.

Nella geografia familiare, il Belpaese è più di un locus amoenus: a Firenze i genitori si conobbero e si sposarono, e il principale ricordo della madre scomparsa è certamente l’origine italiana del suo nome di battesimo, attinto alle parentele medicee di un’antenata. L’incertezza, invece, investe le aspettative dell’età: ha lasciato l’esercito, vive a casa con il padre e la sorella, e non sa cosa fare del presente e del futuro, salvo sentire che Latham Hall non è il suo posto. E partire.

Davanti all’affresco lirico del tramonto sul porto di Genova, «antica città a gradinate, come intagliata nella montagna tutta addobbata di luci … sui cupi imponenti contrafforti di quella costa scoscesa», a rapire lo sguardo di Cosmo da una torre d’avvistamento è una nave dell’Elba. È il misterioso marinaio che ha seguito fin lì a identificarla, ed è attraverso di lui che Conrad riconduce la vicenda romanzesca all’età napoleonica.

Sull’isola dell’arcipelago toscano, Bonaparte vive il primo esilio, proiettando sull’Europa l’ansia per un tempo sospeso, l’incertezza per quanto sarebbe potuto accadere, nella contesa tra il sogno imperiale e l’opposizione reazionaria delle monarchie continentali. «L’uomo dell’Elba» sarà il convitato di pietra, la presenza immanente e “incerta” nel romanzo: il suo ascendente magnetico attraversa le acque liguri, esercitando la stessa fascinazione indotta nel navigatore Bernard Moitessier – incantato dal clima dolce, dal verde e dai profumi, dai colori e dal paesaggio come «un mazzo di rose» – dalla vista dell’isola di Sant’Elena, massiccia fortezza di scogliere tra le quali «il vento si ingolfa per cercare di strappare alla terra tutto ciò che tenta di mettere radici», «agglomerato di rocce aride che ci descrivono i libri di storia, a proposito della fine di Napoleone».

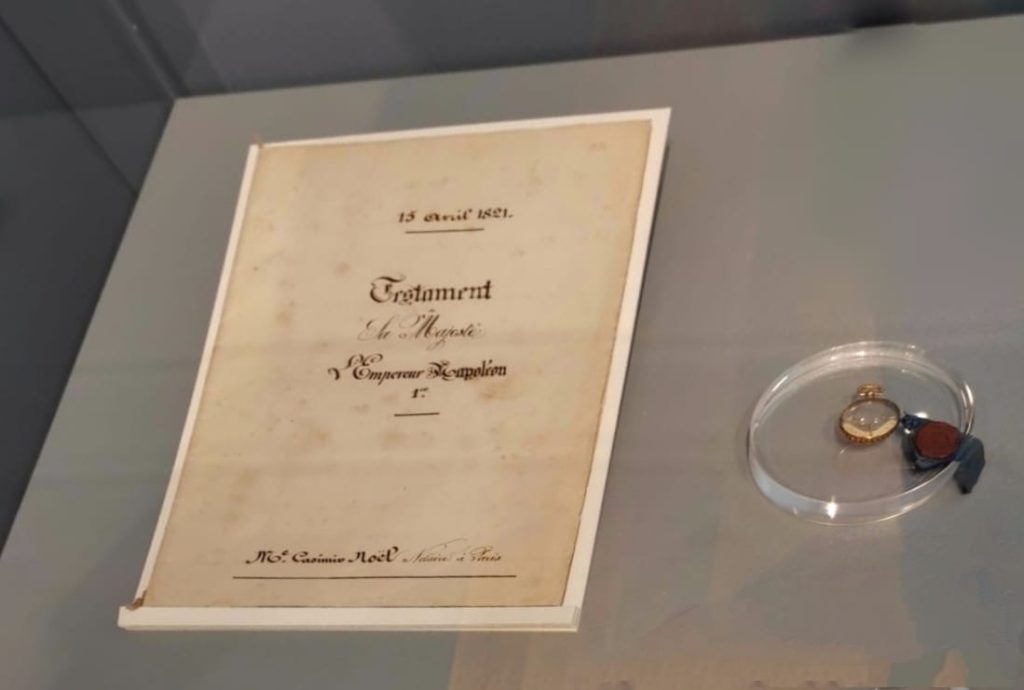

Della fascinazione di Napoleone Bonaparte (1769-1821) su Conrad, possiamo ipotizzare alcune suggestioni, ricavate dall’analisi dell’opera incompiuta, interrotta dalla scomparsa dell’autore. «Sto per dar mano a un lavoro che tratterà dell’influenza di Napoleone sul bacino occidentale del Mediterraneo» – aveva scritto in una lettera ad André Gide nel 1919 – «due volumi con note, appendice e tavole statistiche. E sarà un romanzo. Ho idea che non lo porterò mai a termine. L’idea non mi dispiace affatto. Ci saranno sempre degli imbecilli per dire: ha voluto strafare e ne è schiattato». Il sarcasmo denunciava la sua condizione di scrittore di successo, ma anche di uomo provato dalla gestazione letteraria. La prima idea del romanzo era nata a Montpellier nel 1906, e le ricerche per circostanziare lo sfondo storico erano proseguite in Corsica. Scrive all’amico Richard Curle di vedere «cinque o sei modi diversi per portarlo a termine», manell’aprile del 1924, in una lettera a John Galsworthy, lamenterà di non riuscire a finire il romanzo, di cui ha ipotizzato il titolo Suspense.

Riconosciute le sue simpatie per il Risorgimento, le memorie marittime della permanenza a Genova, l’attenzione redazionale con l’introduzione di vocaboli in lingua, per Conrad la scelta di Napoleone esula dal contesto prettamente italiano.

«Un senso come di pietà mi spinse a mettere in parole, scelte con ogni cura, memorie di cose lontanissime e di gente realmente esistita» – si legge in A personal record (1908), a guida dell’ispirazione originale dello scrittore. Il medesimo impulso si inscrive nella complessa personalità dell’imperatore, che da un lato impersonava gli ideali nazionalisti e libertari cari al cuore dello scrittore, dall’altro le abiezioni del potere a ogni costo.

Contemporaneamente, il richiamo a Bonaparte si innesta sulla riflessione circa gli elementi simbolici presenti nell’opera conradiana, quali il pessimismo derivato dalla condizione di orfano di madre e dalla frustrazione del padre, patriota polacco oppresso dallo zarismo; il tradimento delle proprie origini, dopo aver abbracciato la vita di mare in Francia e la scrittura in Inghilterra; e soprattutto il sentimento della sconfitta, che investe il destino dell’uomo. Come altri personaggi conradiani, Bonaparte ne è la proiezione, assumendo su di sé temi ricorrenti quali l’eroismo della sconfitta, il coraggio nell’affrontarla, l’oscura vocazione alla resa, che concorrono alla teoria di un pessimismo conservatore e antistorico, perché tempo e storia erodono la vita umana, come il mare consuma lo scafo della nave e la tempesta la affonda. Si tratta di un pessimismo reazionario e conservatore, che, nel rigore della difesa del passato, smaschera le contraddizioni del presente, volgendo così a un messaggio rivoluzionario: se l’uomo è vinto dal progresso storico, l’unica certezza posseduta è la saggezza dell’incertezza.

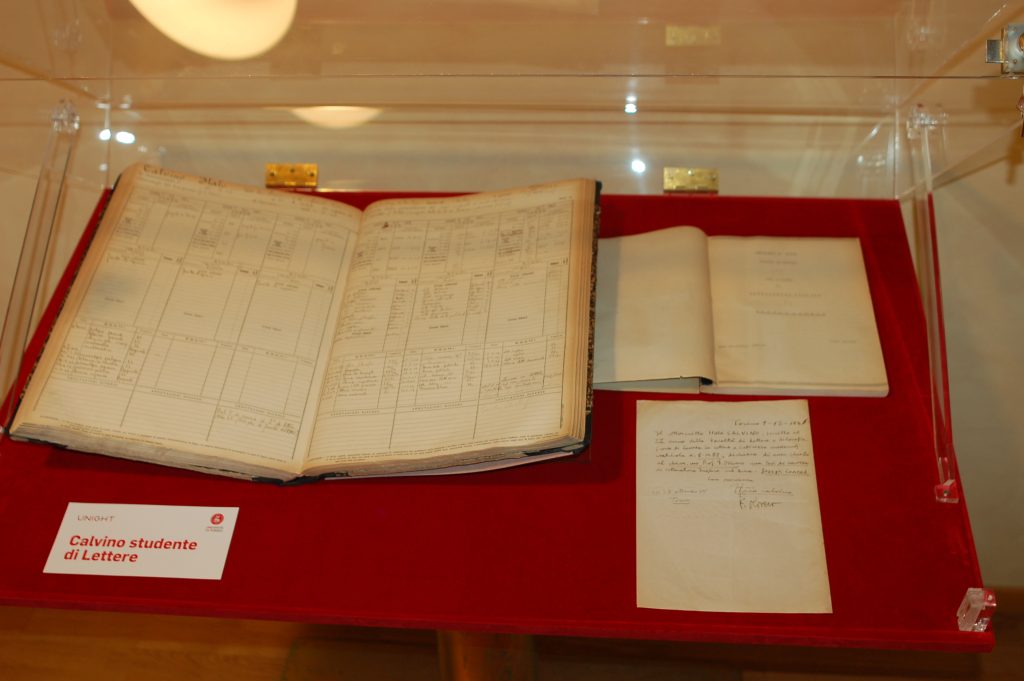

«Conrad si fa un vanto del fatto che secondo lui, in un’epoca in cui per attirare l’attenzione bisogna esser rivoluzionari in un modo o nell’altro, le sue opera di rivoluzionario non hanno nulla» – aveva scritto Italo Calvino, nella tesi di laurea – «Come se l’opera creativa non fosse sempre, in un modo o nell’altro, rivoluzionaria!»

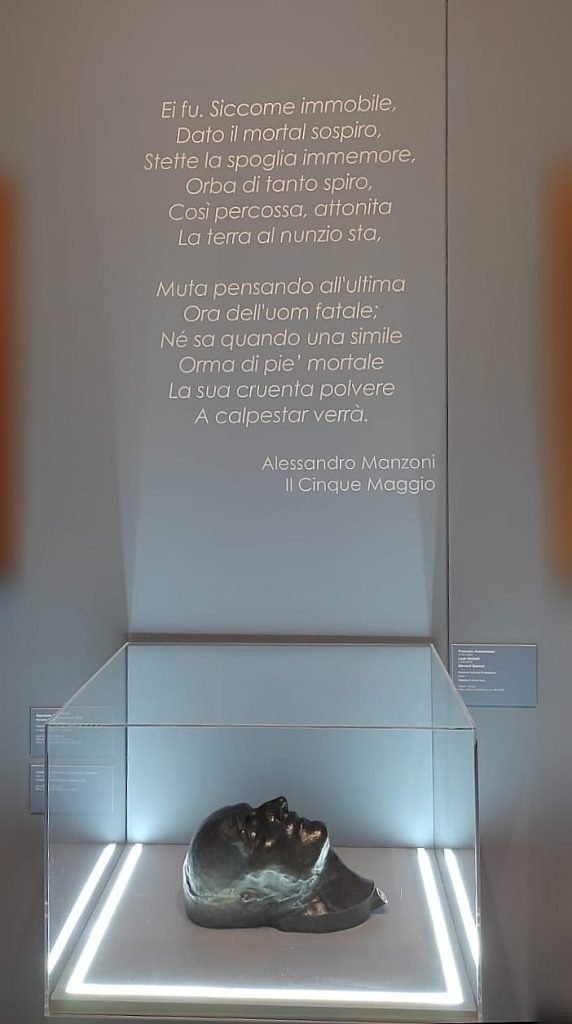

È un terreno laico, forse ateo, a confronto con la più nota lettura manzoniana, nel Cinque Maggio, che invoca la misericordia divina e la pietà del giudizio dei posteri, secondo una visione religiosa che tutto acquieta.

Nel passaggio tra i due autori, intercorrono la fine della stagione del Romanticismo e l’introduzione dell’elemento psicologico, che contraddistingue l’analisi del personaggio, la sua inquietudine e la “scrittura della crisi”, secondo la definizione di romanzo moderno: «la grande forma della prosa in cui l’autore, attraverso degli io sperimentali (i personaggi), esamina fino in fondo alcuni grandi temi dell’esistenza» (Kundera).

Si comprende dunque come dentro l’incertezza, la categoria del tempo sospeso, il tentativo di dare seguito alla rappresentazione epica di realtà e finzione si avvalga da un lato del “senso di integrazione nel mondo, conquistato nella vita pratica”, “l’ideale di saper essere all’altezza della situazione, sulla coperta dei velieri come sulla pagina”, “il midollo del leone della narrativa conradiana” (Calvino); e dall’altro del “principio di fedeltà” (Magris), il rifiuto del cambiamento e del progresso storico e sociale, tanto da non arrendersi al tramonto della navigazione a vela, soppiantata da quella a motore.

In qualche modo, Conrad sentiva di avere tradito la fedeltà alla patria, lasciando la Polonia, e di tanto si trova traccia in A personal record, a proposito del parere su Don Chisciotte della Mancia, che a suo avviso non era un buon cittadino, avendo preferito l’avventura. Tuttavia, poiché questa è un elemento esteriore e pittoresco, che contiene l’occasione per l’indagine sull’uomo, ne discende che sul personaggio, sull’eroe epico sconfitto dalla storia pendano ambiguità e incertezza. Per lo scrittore, si tratta di un dissidio senza soluzione che ha investito la sua stessa esistenza, prima di quella dei suoi personaggi, e da cui ha ricavato l’affermazione che «per la cieca forza delle circostanze, il mare doveva essere tutto il mio mondo» (A personal record). “Nascere è come cadere in mare” – dice Lord Jim: è “lo specchio della sfida” (Magris), la metafora dell’incertezza, il sentiero azzurro su cui l’uomo può affrontare il proprio destino, o disertare.

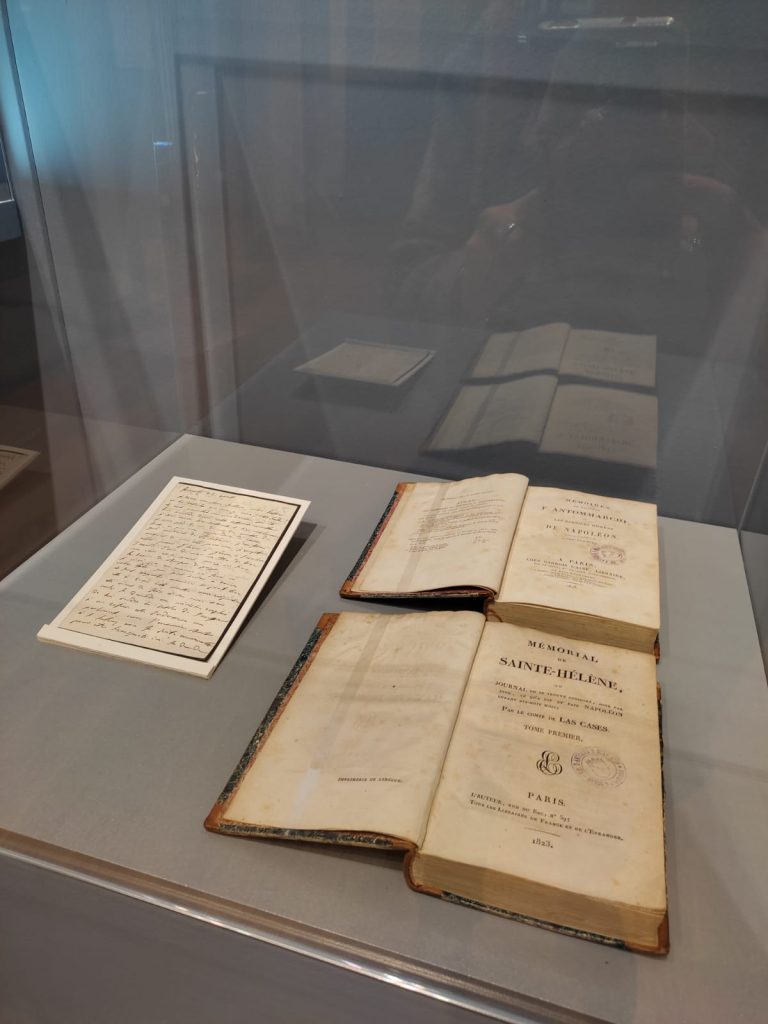

Ma, per Napoleone, privato dell’impero, il mare dell’Elba e poi di Sant’Elena non è che un confine invalicabile, gotico di ombre e fantasmi. La “vera gloria” su cui si interroga il poeta è un quesito aperto, alimentato dai numerosi omaggi nell’arte, dal corredo di oggetti dell’esilio a Sant’Elena – libri e reliquie da contatto – custoditi al Museo Napoleonico di Roma, dalle ambizioni letterarie delle opere giovanili, poco lodate da Stendhal e Chateaubriand, che pure ne subì il fascino: «Che importa che il suo eloquio fosse scorretto? Egli dava la parola d’ordine all’universo».

Come loro, anche Cosmo a Genova ne avverte «l’idea», l’ascendente eroico, che cresce in lui giorno dopo giorno, fino a dissolvere il tracciato della vita pregressa, tra gli affetti familiari e la ritrovata marchesina d’Armand, bella e infelice; e a indurlo a unirsi – per una fortuita occasione – a una società segreta di cospiratori, pronti a rovesciare i dominanti austriaci e i piemontesi. «Disponga pure come fosse lei il comandante» – sarà finalmente la sua investitura del mare nelle parole di Attilio, che ne ha già testato affidabilità e coraggio.

I cento giorni di Napoleone si consumeranno presto, tanto più indimenticati, se anche dopo la morte i francesi continueranno a temerlo, consentendone il rientro delle spoglie a Parigi solo nel 1840.

Dei cento anni dalla pubblicazione di Incertezza (1925), il carattere incompiuto coinciderà con quel finale sospeso, a latere della costellazione delle opere maggiori. Eppure, «se una stella si spegne» – scrive Conrad – «chi se ne accorgerà guardando il cielo?»

Riferimenti bibliografici

- Joseph Conrad, Incertezza, Bompiani 1962 (1925)

- Napoleone Bonaparte, Clisson ed Eugenie, con una nota di Leonardo Sciascia, Sellerio editore Palermo 1980

- Dario Pontuale, Il baule di Conrad, Nutrimenti 2015

- Bernard Moitessier, Un vagabondo dei mari del sud, Mursia 2000

- Milan Kundera, L’arte del romanzo, Adelphi 1988

- Federico Bertoni, Realismo e letteratura. Una storia possibile, Einaudi 2007

- Italo Calvino, Perché leggere i classici, Oscar Mondadori 1995

- Italo Calvino, Lezioni americane, Oscar Mondadori 1993

- Giuseppe Mendicino, Calvino legge Conrad in Doppiozero, 12 febbraio 2024

- Claudio Magris, Conrad, nascere è cadere in mare in Corriere della Sera, 12 agosto 2003

- Claudio Magris, Parlare del mare? in I mari di Trieste, Bompiani 2015

- Francesco Petrarca, Lettere di viaggio, Sellerio editore Palermo 1996

- William Shakespeare, La Tempesta, Fabbri Editori 2003