Se il Lettore protagonista di Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino, con una sciabolata del tagliacarte tra le pagine intonse, riuscisse finalmente a farsi largo tra il frontespizio e il primo capitolo del Diario di Grecia (1960), avrebbe subito la certezza di non avere a che fare con i canoni della letteratura di viaggio. E non si tratterebbe dell’unico paradosso, atteso che l’autrice Lalla Romano (1906-2001) si rammaricava di non avere scritto abbastanza dei tanti viaggi compiuti, quasi avessero potuto contribuire a individuare altre chiavi di lettura dei suoi testi, come spiega Antonio Ria nell’introduzione al Diario, accanto alle considerazioni maturate attraverso la frequentazione della scrittrice, la cura delle pubblicazioni postume e le conversazioni in L’eterno presente (1997).

Dai libri, dalle interviste e dall’impegno artistico emerge innanzitutto il ritratto di una donna che ebbe due vite, tra pittura e letteratura. Cresciuta fra le valli cuneesi, seguì gli studi universitari a Torino, dove lo storico dell’arte Lionello Venturi, suo professore e mentore, la incoraggiò a dipingere, a frequentare la scuola di Felice Casorati e a conoscere la pittura francese. Tra gli anni Venti e Trenta, Lalla Romano è spesso a casa di un’amica a Parigi, e con Venturi, che si rifugia all’estero per non prestare fedeltà al Fascismo, visita il Louvre, conosce le opere dei postimpressionisti ancora non esposte al pubblico, le gallerie dell’avanguardia invisa al regime, e frequenta le residenze di rinomati collezionisti. Casorati è un maestro d’interesse più intellettuale che artistico, sicché le rispettive pitture procedono per espressioni e stili diversi: più severo quello della Romano, ottenuto per riduzione del colore, del disegno e del soggetto, attraverso la ricerca dell’essenzialità, che sarà una cifra puntuale anche nella scrittura.

A Torino, Lalla Romano entra in contatto con intellettuali e antifascisti, e compie la propria formazione in un ambiente culturale estremamente vivace: qui conosce Cesare Pavese, gli einaudiani, Elio Vittorini, Vittorio Sereni, mentre l’incontro con Eugenio Montale risale agli anni Quaranta, quando smette di dipingere, per le emergenze della seconda guerra mondiale, la partecipazione alla Resistenza e l’avvicinamento alla poesia. Sembrerebbe in parte una scelta esteriore e di ordine pratico – la difficoltà di lavorare durante i bombardamenti, di spostare le tele e i materiali con sicurezza – e non c’è nessuna cesura tra le due espressioni artistiche. «Penso che il pittore che è in me spunti fuori dai miei libri, dalla mia scrittura» – spiegherà in un’intervista del 1984 – «Non si perde veramente niente, se uno mette la massima passione in quello che fa».

Quella passione procede per la selezione di immagini e parole, intrise di una profonda consapevolezza della vita e dei suoi drammi sottesi, e i primi esiti in versi incontrano il favore di Montale. La prima antologia poetica Fiore (1941) è edita da Frassinelli e l’autrice si cura di inviarne una copia con dedica all’amico Giulio Einaudi, che ne ha rifiutato la pubblicazione. Da allora in avanti, nonostante abbia mutuato proprio da Montale il fatto che la poesia possa esistere anche nella semplice prosa, toccherà a lei misurarsi con il pregiudizio verso la narrativa. Sarà l’apprendistato di Flaubert, quando Pavese le chiederà di tradurre Trois contes a rivelarsi decisivo per il suo cammino letterario, con la scoperta di una prosa semplice e rigorosa, come lo era stato il modello espressivo perseguito in versi.

Ne seguirà la lunga collaborazione con Einaudi, che pubblicherà Le metamorfosi (1951), Maria (1953), Tetto Murato (1956), Diario di Grecia (Rebellato 1960; Einaudi 1974 in un’edizione ampliata), L’uomo che parlava solo (1961), La penombra che abbiamo attraversato (1964), Le parole tra noi leggere (Premio Strega 1969), la serie di “romanzi per immagini” – a commento delle fotografie del padre, da bambina – e delle raccolte di racconti, e ancora Una giovinezza inventata (1979), Inseparabile (1981), L’educazione sentimentale di Flaubert nella collana Scrittori tradotti da scrittori (1984), Nei mari estremi (1987), Un sogno del Nord (1989), Le lune di Hvar (1991), Un caso di coscienza (1992), Ho sognato l’Ospedale (1995), In vacanza col buon samaritano (1997), L’eterno presente. Conversazione con Antonio Ria (1998), oltre ad articoli e prose per il Corriere della sera e altre testate nazionali.

Le opere degli anni Sessanta riscuotono il favore della critica e del pubblico, per lo stile chiaro ed essenziale, e nondimeno gli scrittori accolgono le sue dichiarazioni. È la prima a evidenziare il valore positivo del momento «antelucano» e della «gioiosa speranza del mattino» in Prima che il gallo canti, con una recensione che Pavese definirà «intelligente e amorosa», ringraziandola in una lettera del 1949. Montale ne apprezza il romanzo Maria, con protagonista la domestica della scrittrice, e Pasolini omaggia la lingua pura e selettiva, priva di errori di gusto, di Le parole tra noi leggere, improntato sul tema della maternità e sul rapporto con il figlio. Nonostante l’affetto e la stima reciproca, meno disteso è il confronto con l’amica Elsa Morante, cui l’autrice dichiara «una specie di incompatibilità fra i nostri mondi, o meglio, invece, fra i nostri modi. Perché quell’aggirare il personaggio, quell’illuminarlo per lampi, a me è congenito, forse necessario, come a te il ritmo disteso e la luce meridiana che investe ogni cosa» (1961). E infine Calvino ha parole di entusiasmo contagioso per Una giovinezza inventata, per la «contiguità tra le tue vallate e il mio entroterra con tanti nomi familiari di luoghi» e per il «finissimo diarismo», certamente non riconducibile a velleità autobiografiche.

«Non mi piace la parola autobiografia, perché è parola moderna e appartiene al campo della storia più che della letteratura» – si legge nell’intervista a Sandra Petrignani del 1984 – «I miei libri non sono affatto delle confessioni, ciò che li libera dall’essere troppo personali è il distacco con cui tratto gli argomenti presi dal mio quotidiano. (…) Per ottenere questo risultato è necessario scegliere l’essenziale, abbandonando il resto al silenzio e alla dimenticanza». Scrivere è dunque raccogliere dal tessuto della vita immagini e suoni, circondarli di silenzio, e affidarli alla rielaborazione narrativa.

Erroneamente si crede che la fantasia afferisca all’immaginazione e la memoria alla testimonianza, mentre per uno scrittore esse corrispondono l’una all’altra, perché è la memoria a trasfigurare i ricordi. «La memoria è un mezzo per fare letteratura. (…) c’è chi trae ispirazione dalla vita degli altri e chi dalla propria; non fa grande differenza purché si sia in grado di interrogare la propria esistenza tirandosene fuori». E nel 1998 aggiungerà: «Io dico sempre che non sono i ricordi che fanno la memoria. I ricordi sono pettegolezzi, anche se i ricordi sono nostri. I fatti di per sé non sono nulla. Possono servire, ma acquistano senso solo in un racconto globale. La memoria, invece, è una cosa grande: è quello che ci fa veramente umani. La memoria è di ciascuno, ma anche di tutti».

Si può intendere quindi come il Diario di Grecia, anziché un taccuino di impressioni trascritte durante il soggiorno del 1957, sia in parte un’opera maturata nel clima di un certo filoellenismo letterario, europeo e italiano, e in parte la soluzione all’istanza della scrittrice di riconoscere in sé stessa i sintomi dell’appartenenza culturale a quella terra.

L’interesse filologico e archeologico investe l’antichità per il fascino eterno delle rovine, perché mentre «l’uomo muore e non rinasce», invece «il classico muore per rinascere, ogni volta uguale a sé stesso e ogni volta diverso» (S. Settis), realizzando il sentimento del sublime tra la condizione umana e la caduta dei grandi imperi, dinanzi al contributo delle civiltà alla costruzione, distruzione e rinascita, al pathos per il ciclo di continuità e discontinuità, alla costituzione della tradizione della memoria.

In letteratura, questa proiezione trova espressione nell’attenzione di Eugenio Montale per il poeta greco Kostantinos Kavafis, di cui apprezza la nascita ad Alessandria, capitale della cultura ellenistica e sede della più prestigiosa biblioteca del mondo antico, e soprattutto la coincidenza tra poesia e vita in un’unità indissolubile, tanto da tradurne anche alcuni dei componimenti (Aspettando i barbari, 1946). Anzi ad accomunarli sono l’andamento prosastico e il sentimento storico, ovvero la capacità di rievocare le emozioni attraverso la poesia, «che sorge quasi per miracolo e sembra imbalsamare tutta un’epoca e tutta una situazione linguistica e culturale», in raffronto alla realtà. Per Montale si tratta di una rivelazione, tale da orientare l’opinione per la Grecia al presente: «È un errore venire qui con l’animo di chi entra in un museo» – scrive in Sulla via sacra (Fuori di casa, 1969) – «Bisognerebbe diradare la cortina affascinante, e talvolta paurosa, delle immagini che si vedono, delle forme che si toccano, per entrare nel vivo di questa Grecia d’oggi, per conoscere gli uomini, per apprendere com’essi vivano, che cosa possano ancora darci e che cosa possiamo apprendere da loro. Per conoscere, insomma, se c’è una Grecia viva accanto alla terra dei morti che si può studiare e amare stando chiusi in una biblioteca».

Sulla funzione del mito nel ciclo dell’esistenza e sulla sua atemporalità, Pavese costruisce i Dialoghi con Leucò (1947), affidandosi a personaggi epici e mitologici per rappresentare i temi del vivere e della condizione umana, in un catalogo di motivi morali e costanti dell’essere. L’uomo è il mito, perché raccoglie in sé il tempo: le sue azioni da un lato lo allontanano dal passato, dall’altro smuovono quello che è già stato, per ripetizione ciclica o per reazione. Così è per Odisseo, indifferente all’invito a fermarsi a Ogigia: non solo egli porta un’altra isola in sé, come dice Calipso, ma sa che quello che cerca l’ha nel cuore. Seppure appaia come un modello astratto, in realtà la forza del mito permane nella sua attualità, e l’uomo può ritrovarlo nella vita di ogni giorno.

Tale dimensione mitica si ritrova anche nel Diario di Grecia di Lalla Romano, per il quale Montale parlò di «confessione privata», sottraendolo al canone della letteratura di viaggio. Mancano, infatti, il resoconto circostanziato degli eventi e il registro documentaristico, le date sono appena accennate e i luoghi, anziché appartenere al repertorio geografico, sono contenitori di esperienze, spazi indefiniti, astrazioni dove l’autrice incontra un riflesso del proprio vissuto, riconoscendo quello che le è familiare o estraneo, mentre procede attraverso deja-vu.

Non siamo davanti a una cartografia del mito, come in Catasto magico (1999) di Maria Corti, a proposito del potere ancestrale degli elementi e delle diverse tradizioni epiche intorno all’Etna e in Sicilia. Le destinazioni di visita dialogano qui con il vissuto autoriale, generando un non luogo arcadico, che prende forma dalla scrittura asciutta, chiara, lirica e densa come poesia. Gli strumenti della ricerca passano per i sensi: l’olfatto e soprattutto la vista, in grado di «captare il doppio» – come dirà la Romano in Nei mari estremi (1987) – ovvero di cogliere la fissità del mito o l’ambiguità del reale, sotto la superficie dell’apparenza. Vedere è anche coniugare l’esperienza di pittrice, la rappresentazione del segno e del colore: quello di Lalla Romano dunque non è mai un viaggio turistico, piuttosto «un continuo dialogo con le meditazioni di Pavese sul mito e i luoghi» (I. Calvino).

Il Diario si apre con l’arrivo da Milano in Puglia: la scrittrice pone a confronto la fredda apparizione delle campagne e il calore dell’alba del sud. «Una dolcezza d’Oriente è in quell’aria, d’oro verde sono le foglie nuove della vite e del fico». Bari è la terra del catapano, dominio di Bisanzio e poi degli Svevi: le tracce della romanità corrono sulla via Appia fino a Brindisi, ma le successive stratificazioni architettoniche e culturali testimoniano il passaggio a Levante.

«Penetriamo, per vicoli, nella città vecchia; viva e insieme remota, piena di infanzia. …le strade sono così piccole che noi abbiamo l’impressione di essere giganti (…) San Nicola, circondato di spazio, è immenso. Fa pensare a un Medioevo luminoso». All’anticipazione dell’Oriente si contrappone il richiamo all’infanzia, alla vista dell’insegna Laterza: la familiarità la riporta all’età scolare, perché «la Grecia è un libro», come diceva una compagna. Poi segue l’imbarco sulla nave.

Un altro deja-vu la attende nell’isola di Corfù, per la somiglianza al territorio ligure: i sentieri sono quelli di Camogli e le case alte, bianche o rosa, rimandano all’assetto urbano di Genova. Ad emergere tra il verde, il glicine e le ville in alto sul mare è l’Achilleion, «rifugio di una regina infelice»: si tratta del palazzo di Elisabetta d’Austria, consacrato all’eroe omerico di cui subiva il fascino, così evadendo dal lutto per la figlia e dalla disaffezione di Francesco Giuseppe. Ad Achille la principessa dedicò vari poemi, accanto a una serie di liriche raccolte in un Diario poetico postumo.

Certamente, il suo ritratto immortale ed eroico è lontano dalla voce del protagonista del Dialogo di Pavese, alla vigilia della morte di Patroclo. Quello di Pavese è un semidio consapevole della propria natura umana: teme la morte, mette in guardia l’amico dal giocare al destino e forse avrebbe dato conforto anche ai disperati versi di Elisabetta: «Un ultimo sguardo ancora / su di te, beneamato mare / prima di un difficile addio/ (…) il bianco stormo di gabbiani / planerà per sempre sulle tue acque / e se all’appello ne manca uno / Come farai a saperlo?». Né gli bastano le lusinghe di Patroclo – «Tu sei spada, tu sei lancia» –, anzi la replica finale sembra accompagnare il gesto estremo di Pavese, in piena consapevolezza: «Solamente gli dei sanno il destino e vivono».

Dopo avere superato altre isole, dalla consistenza di «leggerezza di uccello appena posato» e «irremovibilità di statue che di debbono aggirare», Lalla Romano giunge a Itaca, commossa dal suo aspetto petroso. È l’isola di Odisseo, il luogo del ritorno, bagnato dal mare che ispirava Elisabetta, ma anche la metafora dell’eterno viaggiare in Kavafis: «È stato dono d’Itaca il tuo tragitto stupendo. / Senza di lei, non ti mettevi in viaggio». Si intravedono piccoli caffè di provincia, e l’ennesimo deja-vu incontra la scrittrice a proposito dei marinai locali in giro per il mondo, come tanti liguri e siciliani.

«Su un mare turchino come quello di Capri», Atene appare «come un miraggio» e, oltre il porto e le case, «radi cubi di pietra», lo stupore è per il Partenone: «È quasi uno spasimo, una breve angoscia. Come quando da giovani ci si trova davanti all’improvviso il nostro amore segreto».

Le emozioni a seguire sono per il potere evocativo del luogo e l’architettura eretta sulla roccia; e dopo avere visto la statua di una Kore, «luminosa e bionda» come un’amica di gioventù, sente di essere «capace di intendere cosa sia giovinezza». Più tardi, la meraviglia tornerà alla vista di notte: «Vediamo Atene come un cielo stellato capovolto» e «il Partenone rosso come una luna». In lontananza, a distinguerli da quelli italiani dove si beve vino, le luci dei caffè si accendono su uomini cupi e taciturni come il vecchio di Kavafis, che ripensa al passato perduto.

A Delfi, la presenza del genio del luogo si avverte nel paesaggio, simile a quello delle Alpi liguri, cadenzato da un «silenzio meridiano» che ricorda Montale. Tra le rocce i bambini si rincorrono da una pietra all’altra e la Romano rivede scene d’infanzia italiana, riconoscendo anche sé stessa: «Così siamo di casa» – commenta, desiderando l’innocenza del passato e la consapevolezza del presente, ovvero d’essere «tornati bambini e insieme divenuti più grandi».

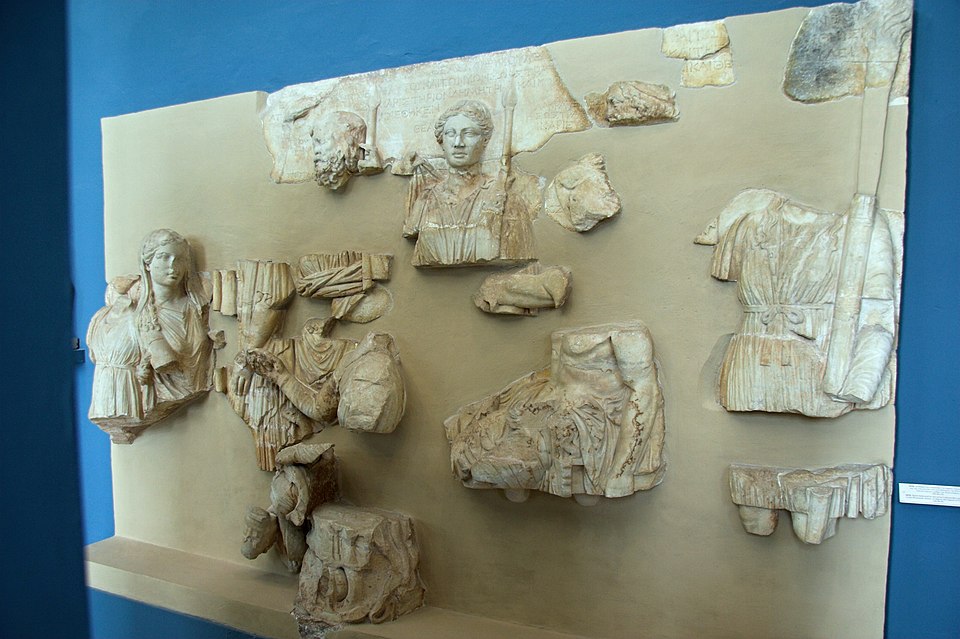

All’interno del Museo, ammette di ammirare le opere con sguardo d’artista, quale quello femminile per i bambini: in particolare, è attratta dall’Auriga, nella sua fissità di santo da processione, e in realtà giovane in eterno, più degli dei.

Oltre l’abitato, a sud brilla il mare «rosso cupo, misteriosamente lucente, mordorè» e le valli sono arate tra olivi e querce. Quando la guida mostra dove Edipo uccise il padre Laio, la Grecia letteraria ed epica diventa all’improvviso un luogo concreto, e l’autrice si dichiara «ammalata», quasi la presa di coscienza le provocasse una sofferenza fisica di cui è sintomo la tosse, «come se qualcosa non fosse in armonia», «come se nel ritrovare la Grecia io l’avessi in qualche modo definitivamente perduta».

Il viaggio prosegue: se a Dafni, la Romano è infastidita dalla descrizione dei luoghi attraverso l’accostamento al gruppo scultoreo di Bernini e dall’avidità di viaggiare per «far man bassa di ogni bellezza», a Eleusi invece torna il deja-vu alla vista delle casupole tra i vasi di basilico e rosmarino, della «povertà montanara, come di una baita al sole delle nostre valli». Contro le ciminiere industriali stagliate all’orizzonte, la sorpresa è la statua di Persefone, «candida e ambigua; malinconica, come ogni cosa greca», ritratta mentre corre per fuggire dall’Ade …o per farvi ritorno.

Tutt’intorno, da Capo Sunion il mare ha «una bellezza ossessionante» e le colline arate pullulano di vigne e fichi. Quella bellezza si rivela con un deja-vu a Epidauro, dove «la conca del teatro è un’immensa conchiglia, i solchi in armonia con le leggi del cosmo, contro il caos della selva»; e a Nauplia, la fortezza isola un tempo veneziana, immobile e silenziosa «come una natura morta di Morandi».

Ma è a Micene che la scrittrice realizza che il proprio malessere è il riflesso di uno squilibrio, quasi stesse per assistere a una rivelazione, come per Dante nell’Oltretomba: non è più un libro di carta questa Grecia di pietra, dalla «bellezza nutrita di pane». Non è un archetipo culturale, ma un modello esistenziale, un esempio di vita vissuta da Odisseo, Edipo e da lei stessa, un mito terreno e finito a cui riconosce di appartenere: «il mio viaggio in Grecia in anni maturi» – scriverà in Un sogno del nord (1989) – «fu il riconoscimento della mia vera patria».

Dopo Corinto e Patrasso, mentre si consumano equivoci tra i compagni di viaggio e il personale di bordo, lungo la via del ritorno la assale «la malinconia di fine del gioco»: «guardiamo con distacco la bellezza senza nome del mare e delle isole, che non ci appartiene più», «abbiamo l’impressione che essa si sia fatta più misteriosa e lontana, che in fondo, ci sdegni». Del male sofferto, sente ora l’orgoglio, il privilegio, come di chi rimane accecato per la troppa luce, «o diviene muto per aver parlato con gli dei», e il presentimento di non guarire quasi la esalta.

Diversamente, allo sbarco in Puglia, l’autrice torna in sé. È solo tosse «il gatto che sente prigioniero nel petto», il male non ha altro significato. Brindisi è casa più di Milano dove tornerà: l’altro capo della via Appia è immerso in una luce bianca, tra profumi di tiglio, gelsomino e salsedine, nel grembo verde della baia. A bordo del treno, assiste senza curiosità a quanto accade in carrozza, con l’immaginazione svuotata d’ogni aspettativa. Persino la domanda del bambino in braccio alla madre, che le chiede dove sia il suo paese, sembrerebbe circostanziata alla curiosità nel presente. Ma il Lettore in premessa sa bene che il finale aperto risuona più dello sferragliare del treno sulle rotaie: la risposta, lui la conosce già.

Riferimenti bibliografici

- Lalla Romano, Diario di Grecia, Einaudi 1974

- Lalla Romano, Diario di Grecia e Le lune di Hvar, a cura di Antonio Ria, Einaudi 1991

- Lalla Romano, L’eterno presente. Conversazioni con Antonio Ria, Einaudi 1997

- Daniel Raffini, Intervista ad Antonio Ria in AA.VV., Mosaico, anno XIII n. 173 (2018)

- Virginia Di Martino, “Siamo di casa”. Diario di Grecia di Lalla Romano in Sinestesie online, a. XIII, n. 42 (2024)

- Sandra Petrignani, Le signore della scrittura, La Tartaruga edizioni 1984

- Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, Einaudi 1947

- Cesare Pavese, Vita attraverso le lettere, a cura di Lorenzo Mondo, Einaudi 1974

- Konstantinos Kavafis, Ci trema il cuore in petto, BUR Rizzoli Poesia 2024

- Eugenio Montale, Poesie

- Eugenio Montale, Discorso all’Accademia di Svezia, Premio Nobel per le Lettere, 1975

- Rossana Esposito, Mito e storia nei viaggiatori italiani in Grecia del Novecento, Ocelotos 2016

- Elisabetta d’Austria, Diario poetico, MGS Press 2018

- Elsa Morante, L’amata. Lettere di e a Elsa Morante, Einaudi 2012

- Italo Calvino, Lettere, Mondadori 2023

- Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Einaudi 1979

- Salvatore Settis, Futuro del “Classico”, Einaudi 2006

- Maria Corti, Catasto magico, Einaudi 1999

- Paolo Rumiz, Appia, Feltrinelli 2016