“Tutte queste morti hanno pesato come montagne (…) quando prendo un’iniziativa, ho l’abitudine ormai, nella mia mente, di …chiedere loro consiglio. Che cosa può pensare Pavese? Che cosa può pensare Leone?”. Così nel 1991, nel Colloquio con Severino Cesari, Giulio Einaudi ricordava l’eredità di pensiero critico, il lavoro editoriale, la costruzione di indirizzi e canoni letterari appartenuti a quanti avevano contribuito con lui a fondare la casa editrice torinese nel 1933. Ma già nel maggio del 1945, all’indomani della Liberazione, la ripresa delle attività a via Biancamano aveva lasciato emergere il vuoto dell’assenza, la “perdita irreparabile”, di cui Cesare Pavese scriveva a Piero Jahier, riavviando i contatti con collaboratori e autori. E “Cosa sarebbe diventato Leone?” si chiedeva anche Norberto Bobbio, in un ritratto accorato dell’amico, dinanzi alla sua biografia incompiuta, alla sperequazione tra il numero degli scritti e il potenziale dello studioso organizzatore di cultura, cui riconosceva di avere acceso e di essere stato egli stesso una delle “tre o quattro scintille” della propria vita.

Di Giulio Einaudi, Cesare Pavese e Norberto Bobbio, Leone Ginzburg (1909-1944) era stato compagno di scuola al Liceo Massimo D’Azeglio di Torino, dove l’insegnamento di Augusto Monti li aveva uniti, animando la vivacità di quelle e di altre giovani menti, destinate a segnare la storia del Paese. Era nato a Odessa, ultimo di tre figli in un ambiente familiare vicino a posizioni socialiste, rispettoso della tradizione ebraica e cosmopolita, a cominciare dall’insediamento del nonno materno negli Stati Uniti. Dei genitori, il padre era titolare di un’industria cartiera e di un ufficio di rappresentanza commerciale di ditte estere. La madre, donna colta e attiva nelle opere sociali, era entrata in contatto con la cultura europea e con l’Italia attraverso Maria Segrè, l’istitutrice dei due figli maggiori, accettandone l’invito a trascorrere le vacanze a Viareggio. Qui aveva avuto una breve relazione con il fratello Renzo Segrè, da cui era nato Leone, riconosciuto comunque figlio legittimo dei Ginzburg. La famiglia era poi tornata altre volte in Italia e, nel 1914, allo scoppio della prima guerra mondiale, la madre lo aveva affidato alle cure della zia, ritenendolo più al sicuro.

Tra Viareggio e Roma, il piccolo Leone era andato a scuola, aveva imparato a scrivere lettere affettuose alla madre lontana, e si era ricongiunto alla famiglia nel 1920, quando i Ginzburg ripararono prima a Torino, per sfuggire al nuovo regime dopo la rivoluzione, poi a Berlino, dove restò solo il padre, e infine ancora nella città sabauda. A questo vivace fervore familiare Leone unì una eccezionale precocità intellettuale, che si rivelò sin dai ritratti di autori del passato, pubblicati da adolescente su un giornalino del periodo berlinese.

Le esperienze più importanti di quegli anni dovevano essere tuttavia l’ingresso al Liceo Massimo D’Azeglio e l’incontro con compagni di classe quali lo scrittore Sion Segre, il magistrato Giorgio Agosti e i già citati Giulio Einaudi, Cesare Pavese, Norberto Bobbio. Dei docenti, tra i quali il critico letterario e dantista Umberto Cosmo e lo scrittore e filosofo Zino Zini, l’ascendente più notevole fu quello di Augusto Monti, intellettuale gobettiano di grande cultura e prestigio, che coinvolse Ginzburg nella gestione della biblioteca scolastica.

In quegli anni, Leone era un assiduo lettore, ma anche un giovane autore di racconti, impegnato nella traduzione delle opere di Gogol, Turgenev, Puskin e Tolstoj, in particolare di Anna Karenina, tema di due saggi del 1927 e del 1928, apparsi sulla rivista Il Baretti. Vi si legge che la qualità del romanzo non è in “cosa dice”, trattandosi della storia di un adulterio, dell’indagine di passioni e sentimenti, della tragedia del vivere, di cose tanto comuni che lo stesso Tolstoj, dopo la revisione e la pubblicazione, prima a puntate, poi integrale, si stupiva che “una cosa così comune e insignificante” potesse piacere. Piuttosto la sua grandezza risiede in “come lo dice”, in una soluzione stilistica più vicina all’arte che alla tecnica, e alla poesia che alla prosa, dunque nell’ “insostituibilità d’espressione”, ovvero nel fatto che ogni parola abbia il proprio posto e la propria funzione. I personaggi sono vivi, autentici, come attesta la spontaneità dei dialoghi, e il narratore è più che un asciutto cronista. Contro la lettura di certi critici positivisti, che ne hanno ricavato un affresco su famiglia e costumi, Ginzburg riporta l’attenzione sulla protagonista e sulla sua decisione estrema, che non discende né dall’odio per Vronskij, né dall’abiezione per il tentativo di sedurre Levin, ma piuttosto dal tragico dispetto verso il marito, perché, uccidendo sé stessa, è lui che vuole punire. Non è la scelta moraleggiante dell’autore, anzi “il romanzo non è sorretto da nessuna chiave di volta”, ed è il dramma dei personaggi a irradiare “questi brevissimi spiragli luminosi, attraverso i quali i nostri occhi possono guardare dalla vita la morte, dalla morte la vita” (Pietro Citati).

Per la stessa rivista Leone Ginzburg firmò nel 1927 anche Il mistero dell’anima slava, un saggio sagace, puntuale e severo contro la semplificazione delle definizioni intorno alla cultura russa, ricondotta all’oblomovismo, a una storica e fatalistica indolenza, e contro l’ascendente d’interpretazione della critica francese. Anziché stigmatizzato per la diversità, quanto appare “nebuloso” di quella cultura meriterebbe di essere studiato con il medesimo impegno con cui la tradizione latina ha studiato quella inglese. Ginzburg invita quindi ad abbandonare il pregiudizio e a estendere l’analisi critica al contesto storico, all’incidenza tartara e soprattutto bizantina (XI-XIV); a quello geografico, contestando la mera identificazione continentale asiatica, atteso che gli scambi culturali nei secoli hanno ridotto le distanze dall’Europa; e infine all’evoluzione che ha interessato quella cultura, in prosa e in poesia. Si tratta della strutturata difesa di un universo letterario che l’autore conosce, da lettore e traduttore, e di cui lamenta il ritardo di pubblicazione in Italia quale causa di mancata stabilizzazione culturale per il pubblico. Qualche anno dopo, in Ancora del traduttore (Pegaso, 1932), per i nuovi libri stranieri invocherà maggiore spazio sulle riviste, riscatto per Cechov, ingiustamente inserito tra gli autori minori, e onestà letteraria da parte dei traduttori, affinché svolgano il loro lavoro senza limitarsi ad attingere esclusivamente al dizionario.

Negli anni Trenta, Leone studia all’università, dove ritrova Cesare Pavese, Massimo Mila e un ambiente attraversato dall’antifascismo. Egli ne è inizialmente estraneo: prevalgono gli interessi letterari, la sua maturazione politica non si è ancora compiuta, ed egli aderisce alla “aperta cospirazione della cultura”, la formula crociana che è già da sé impegno civile e contrasto alla barbarie. Ottenuta la cittadinanza italiana, la sua appartenenza politica prende forma, così come la progressiva costruzione dell’impegno civile, che ha le sue radici nella conoscenza, nell’apertura alla cultura, nella vita attiva dell’intellettuale.

Seguirono anni molto intensi, segnati dagli incontri con Augusto Monti e gli ex allievi del liceo D’Azeglio, nonché dalle collaborazioni con riviste (La Nuova Italia, Pegaso e La Cultura, di cui curerà il numero speciale dedicato a Dostoevskij, nel cinquantenario della morte) e case editrici (i Racconti di Kafka per Frassinelli).

All’interesse per la letteratura russa affianca quella francese, discutendo la tesi su Guy de Maupassant e proseguendone l’approfondimento con una borsa di studio a Parigi, per farne un libro. Nella capitale francese conosce i fratelli Rosselli, animatori del movimento Giustizia e libertà, Gaetano Salvemini e decide di partecipare attivamente alla vita politica, entrando nel movimento antifascista clandestino. Tornato a Torino, aderisce a un nuovo gruppo torinese di Giustizia e Libertà e collabora ai Quaderni di Giustizia e Libertà (1932), sviluppando temi gobettiani verso la partecipazione attiva della popolazione al governo del Paese, l’organizzazione autonoma, anche attraverso la ripresa delle tradizioni storiche dei Comuni e l’espressione giuridica delle autonomie regionali. I suoi pensatori di riferimento sono Mazzini, per la visione etica e il richiamo all’azione; Cattaneo, per il federalismo soprattutto europeo; Gobetti, per la democrazia sociale, l’apertura culturale, il liberalismo fondato su basi etiche; e Croce, con il quale aveva coltivato una corrispondenza per progetti editoriali, prima aderendo alle teorie dell’estetica e alla critica letteraria e poi allontanandosi dalla cospirazione della cultura, via via che il proprio attivismo politico diventava più concreto. In questo periodo Ginzburg curò molte edizioni critiche di opere classiche, da Leopardi ad Ariosto, e ottenne la libera docenza di Letteratura Russa alla Facoltà di Lettere di Torino, con un corso su Puskin.

La sua profonda e indiscussa preparazione mosse Giulio Einaudi ad invitarlo ad aderire al suo progetto: la fondazione di una casa editrice, che prediligesse la pubblicazione di libri importanti, tali da lasciare una traccia nel tempo, un’editoria di cultura inscindibile dalla politica. A partecipare furono Massimo Mila, Norberto Bobbio e Cesare Pavese, mentre Leone diventava il primo direttore editoriale di Einaudi.

“È stato Leone Ginzburg il vero erede di Gobetti, nel senso di essere a un tempo editore, uomo politico, polemista, critico, il tutto fuso o derivato da una tensione unica e continua” – riassumeva Giulio Einaudi a Severino Cesari – “La nostra rivista La Cultura, la prima vera iniziativa che abbiamo preso come casa editrice Einaudi, voleva essere in fondo, nella sua idea, la continuazione dell’Ordine nuovo di Gramsci e del Risorgimento liberale di Gobetti, adattata alle nuove circostanze, molto più dure. Nel 1933-34, il fascismo si era già dato le leggi eccezionali e non era facile far vivere una pubblicazione non conformista. Certo, la Cultura non era una rivista di politica esplicita, aperta; era una rivista di lettere e studi. Ma voleva tenere viva la fiamma che in altre pubblicazioni si spegneva, si trasformava in una retorica e piaggeria di regime”.

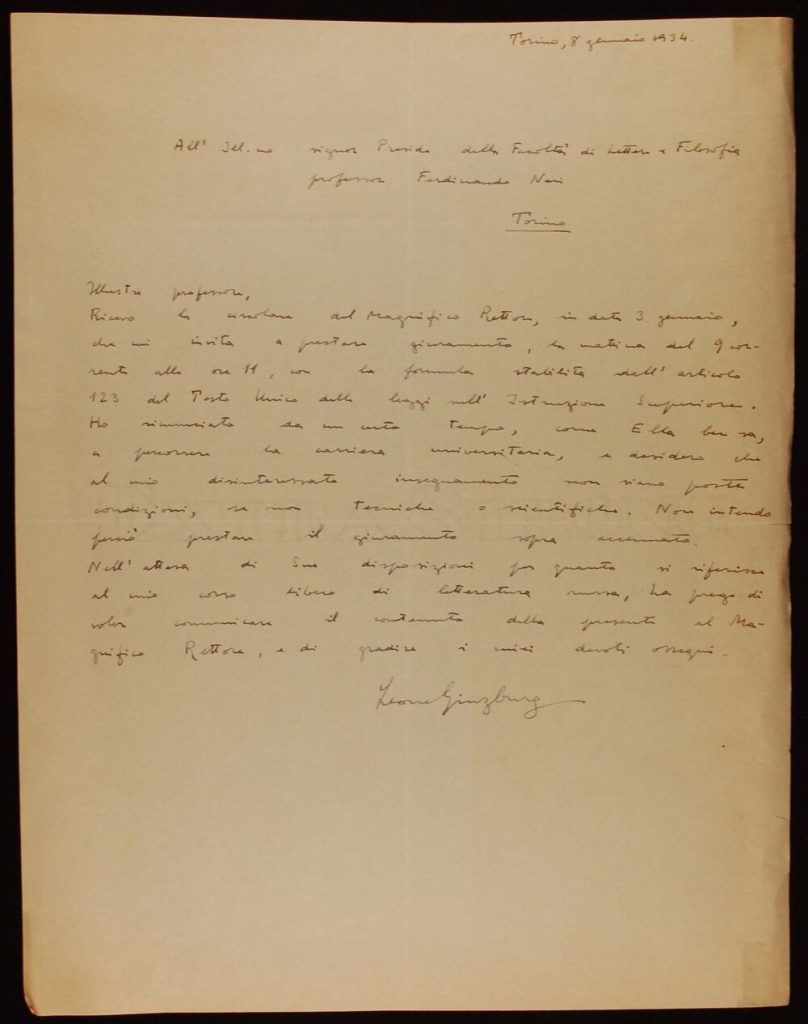

Il primo numero sotto la direzione di Ginzburg è pubblicato nel 1934, l’anno a partire dal quale la scelta politica segnerà irreversibilmente la sua vita. All’obbligo di giurare fedeltà al regime, entrato in vigore nel 1933 ed esteso con una circolare urgente del Ministero dell’Educazione Nazionale, Leone rinuncia alla carriera accademica e non ancora venticinquenne oppone il proprio rifiuto, comunicando al Preside nella lettera dell’8 gennaio 1934 di desiderare “che al mio disinteressato insegnamento non siano poste condizioni, se non tecniche o scientifiche”. Il testo autografo, conservato nell’Archivio storico dell’Università di Torino, ha ispirato Il tempo migliore della nostra vita di Antonio Scurati (Bompiani, 2015), che di Leone Ginzburg ha ricostruito la vicenda letteraria, politica e umana.

Comincia a insegnare in un istituto magistrale, segue le collaborazioni periodiche alle riviste, ma nel giro di pochi mesi l’attività politica clandestina è scoperta e ne causa l’arresto. Viene condannato a quattro anni, poi ridotti a due, che trascorre tra la casa circondariale di Regina Coeli e il carcere di Civitavecchia. Al termine della detenzione, privato della cittadinanza, riprende a lavorare in Einaudi, costituendone l’anima essenziale e progettando le nuove collane “Narratori stranieri tradotti”, per una biblioteca ideale di opere classiche attentamente tradotte, e la “Nuova raccolta di classici italiani annotati”, affidati alla sapienza filologica di curatori eccellenti, quali Gianfranco Contini, Natalino Sapegno, Norberto Bobbio, Walter Binni. Continua a lavorare anche dal confino a Pizzoli, in Abruzzo, dove dal giugno 1940 è sottoposto a sorveglianza speciale: qui lo raggiunge la moglie Natalia Levi, sposata nel 1938, con i figli Carlo e Andrea. Il regime non ammette deroghe contro quello che ritiene un “pericoloso antifascista”, come si ricava dalle lettere recanti le istanze di Leone per sé o per i familiari: per il nullaosta a una sua visita dentistica trascorrono venti giorni, per quello alla suocera a raggiungerli in visita occorrono più solleciti, per il rilascio del sussidio alla moglie e ai figli ben due mesi, e la richiesta di accompagnare Natalia malata a Ivrea dai genitori sfollati, dopo la nascita della terzogenita Alessandra, è rigettata.

Nonostante ciò, il lavoro critico di Leone Ginzburg è incessante: è sempre in contatto con Torino, che ne sollecita le traduzioni, cui replica con richiami circa la necessità di dedicare tempo e attenzione ai testi, a garanzia di qualità. Rivede la traduzione di Guerra e Pace e ne scrive la Prefazione, oltre a quelle in premessa alle sue traduzioni di Sonata a Kreutzer di Tolstoj, La figlia del capitano di Puskin, e ancora Il giocatore, L’idiota, Le memorie del sottosuolo e I demoni di Dostoevskij. La sua assenza da Torino apre la strada anche all’impronta di altri collaboratori, come Glaime Pintor, dall’indirizzo attualizzante, lontano dall’antifascismo, dalla cospirazione della cultura, dall’estetica crociana. Nonostante le divergenze, i due non discussero mai, anzi Pintor nutriva grande rispetto per Ginzburg.

Nel luglio 1943, alla caduta del Fascismo, Leone raggiunge Roma ed entra nel Partito d’Azione, partecipando poi anche ad altri incontri a Milano e a Firenze. Dopo l’8 settembre 1943, accetta di dirigere il giornale clandestino L’Italia libera, ma viene scoperto. Nuovamente arrestato, è tradotto a Regina Coeli, nel braccio del penitenziario gestito dai tedeschi, che lo torturano per ottenerne rivelazioni sulla Resistenza. Leone non perde il proprio contegno, né fa rivelazioni. A testimoniarlo nel suo memoriale partigiano Sei condanne, due evasioni (Mondadori, 1978) è Sandro Pertini, detenuto a via della Lungara negli stessi giorni. “Guai a noi se domani […] nella nostra condanna investiremo tutto il popolo tedesco. Dobbiamo distinguere tra popolo e nazisti” – gli avrebbe detto con il volto tumefatto, sanguinante, forse con il pensiero al progetto federale europeo di popoli uniti dagli stessi ideali di libertà, e alla fiducia in quegli ideali, superiori alla vita del singolo.

Trasferito nell’infermeria del carcere, prima di spegnersi il 5 febbraio 1944, riuscì a scrivere l’ultima lettera alla moglie, rinverdendo tra consigli, desideri e timori celati l’assoluto convincimento delle proprie scelte: “Una delle cose che più mi addolora è la facilità con cui le persone intorno a me (e qualche volta io stesso) perdono il gusto dei problemi generali di fronte al pericolo personale.”

Trapela inoltre tra le righe un manifesto privato di affetti per chi sarebbe rimasto, e avrebbe accompagnato per mano l’altra parte della storia dei Ginzburg.

Nell’incontro di due individualità pervase dalla vocazione letteraria, Leone rappresenterà la tragedia storica, Natalia quella intima e umana. “Mio marito morì a Roma nelle carceri di Regina Coeli, pochi mesi dopo che avevamo lasciato il paese” – scriverà nel racconto Inverno in Abruzzo – “Davanti all’orrore della sua morte solitaria, davanti alle angosciose alternative che precedettero la sua morte, io mi chiedo se questo è accaduto a noi, a noi che compravamo gli aranci da Girò e andavamo a passeggio nella neve. Allora io avevo fede in un avvenire facile e lieto, ricco di desideri appagati, di esperienze e di comuni imprese. Ma era il tempo migliore della mia vita e solo adesso che m’è sfuggito per sempre, solo adesso lo so.”

Riferimenti bibliografici

- Leone Ginzburg, Scrittori russi, prefazione di Dario Pontuale, Edizioni readerforblind 2022

- Leone Tolstoj, Anna Karenina, traduzione di Leone Ginzburg, prefazione di Pietro Citati, BUR Rizzoli

- Antonio Scurati, Il tempo migliore della nostra vita, Bompiani 2015

- Severino Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi, Einaudi 2018

- Norberto Bobbio, “Leone Ginzburg” in Etica e politica. Scritti di impegno civile, I Meridiani Mondadori 2009

- Sandro Pertini, Sei condanne, due evasioni, Mondadori 1978

- Natalia Ginzburg, Le piccole virtù, Einaudi 2024 (1^ed. 1962)