Se qualcosa vi è di utile nell’esame “del quinto anno”, è il suo ruolo di rito d’iniziazione, esperienza tradizionale che accompagna più generazioni. Ma che succede se si cambiano troppo spesso gli elementi della liturgia?

Dal 2019 i cosiddetti Esami di Stato sono stati un divertente campionario di fantasiose soluzioni. Per accantonare la vituperata tesina si è escogitata prima la surreale scelta delle buste (la 1, la 2 o la …tree?) con cui il candidato ha ricevuto uno spunto da cui cominciare un percorso che provasse a collegare le varie discipline. L’esperimento simil televisivo durò solo una stagione, a cui seguirono due anni (2020 e 2021) in cui il ministero è stato costretto dalla tsunami COVID alla creatività (vi risparmio gli stratagemmi escogitati).

Nel 2022 si torna alla “quasi” normalità: gli spunti però non sono scelti dalla sorte, ma proposti dalla commissione. In che modo? La fortuna ritorna, ma le variabili diventano imperscrutabili. C’è chi trova un presidente simile ad un ufficiale delle SS in vena di sadismo, chi invece ha un professore interno che riesce a far magicamente apparire l’argomento preferito, chi non riesce nemmeno a riconoscere il documento, adorato dal commissario esterno, ma che sembra un’enigmatica chimera agli occhi emozionati del maturando. Per non parlare di quelli (come i miei alunni dello scorso anno) che, dopo aver imparato ad argomentare partendo dalle più improbabili immagini e aver realizzato strabilianti elaborati di educazione civica, sono stati tartassati di domande alla vecchia maniera, a cui non erano più abituati.

Qui arriva il nodo dolente: per affrontare ogni prova devi prima conoscere le regole del gioco e le devi avere per tempo. E soprattutto devono essere chiare a chi ti allena. Quando accompagni una classe all’esame conclusivo, specialmente se la segui da tempo, non sei lì a dare voti, ma a guidare ciascun alunno ad una prova in cui possa dare il meglio delle sue potenzialità. Negli ultimi anni, insieme ai miei colleghi, abbiamo lavorato tanto all’interdisciplinarietà, consapevoli, che se gli insegnamenti restano chiusi nelle barriere delle “materie”, non possiamo poi pretendere che i nostri alunni sappiano fare collegamenti.

Ma come in primavera arrivano le rondini, così d’estate dal Ministero si annunciano i cambiamenti, che però hanno poi un lungo periodo di maturazione. Al rientro delle vacanze, questo settembre, abbiamo saputo che ci sarebbe stata una sfoltita ai commissari (da 6 a 4), che gli stessi avrebbero dovuto affrontare un corso di formazione, che non sarà più possibile fare scena muta all’orale e che….udite, udite …. l’esame sarebbe tornato a chiamarsi di MATURITA’. Qualche giorno fa è uscita un’ordinanza che avrebbe dovuto fare chiarezza: confermato che l’esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità’».

L’incredibile novità è che l’esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio (cosa ha fatto fin ora, se non questo?), e soprattutto valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività. In che modo accertare queste doti umane e civiche non è indicato. Solo gli insegnanti interni possono avere una minima idea del percorso, anche umano, di ogni studente, a meno che i commissari esterni abbiano una sfera di cristallo, o accesso ai social dei candidati. A questo punto essi non possono far altro che fidarsi di quanto scritto dagli alunni nei curriculum oppure consultarsi con i professori interni.

Qualche articolo dopo l’estensore del pregiato documento ci fornisce qualche ulteriore dettaglio (forse ancor più criptico) : Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell’impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. Gli ultimi commi dell’articolo ci riportano ad un clima da libro Cuore: dove procurare attestati e certificati di merito? Lo studente si fa rilasciare dalla vecchietta la ricevuta per aver ceduto il posto sull’autobus? Vale di più organizzare un sit-in pro Pal o pro vita? Ci sarà una commovente confessione a cuore aperto?

L’unica cosa certa è che agli studenti verranno chieste di nuovo le conoscenze per cui sono stati già valutati ed ammessi all’esame. Sulle modalità di accertamento di competenze, abilità, capacità di raccordare e argomentare c’è una nebbia fitta: quanto tempo sarà concesso? Sarà dato uno spunto, una spinta, un gioco di ruolo o semplicemente il malcapitato sarà interrogato, come ai vecchi tempi? Intanto passano i mesi, e (checché se ne dica), insegnanti e studenti provano a fare il loro lavoro navigando a vista. In questi giorni i docenti sono alle prese con la stesura delle programmazioni: ma, se non è definito l’obiettivo finale, in che modo possono orientare efficacemente il loro lavoro?

Dei corsi di formazione per i commissari nessuna traccia. Il sospetto legittimo è che saranno le solite pagliacciate organizzate all’ultimo minuto per distribuire agli amici quei pochi spiccioli ottenuti risparmiando sugli esaminatori tagliati dalle commissioni. E, siamo pronti a scommettere qualcosa? Non ci sarà nessun adeguamento alle retribuzioni per i commissari e i presidenti, ferme dal 2007.

Intanto il peso delle valutazioni ottenute attraverso questo macchinoso carrozzone è in caduta libera: anche le università statali non ne tengono conto (ed infatti organizzano autonomi sistemi di selezione in ingresso). L’imparzialità delle commissioni è inoltre viziata dal vincolo della viciniorità: gli esaminatori vengono preferibilmente assegnati a scuole del comune di residenza (per risparmiare sulle indennità di viaggio), e quindi è facile che capiti di esaminare vicini di casa, lontani cugini e amici dei figli.

Insomma un clima di svalutazione ed incertezza che toglie entusiasmo anche ai docenti più appassionati e demotiva gli studenti. Di fronte ad un tritacarne (simile ad un crudele Squid Game) che entrambi sperimenteranno solo a giugno (e che lascerà comunque ampi spazi all’approssimazione e alla libera interpretazione) l’unico saggio proposito è affidarsi passivamente alle routine e alle abitudini, sperando nella buona sorte.

Tanto è così che va in Italia …..

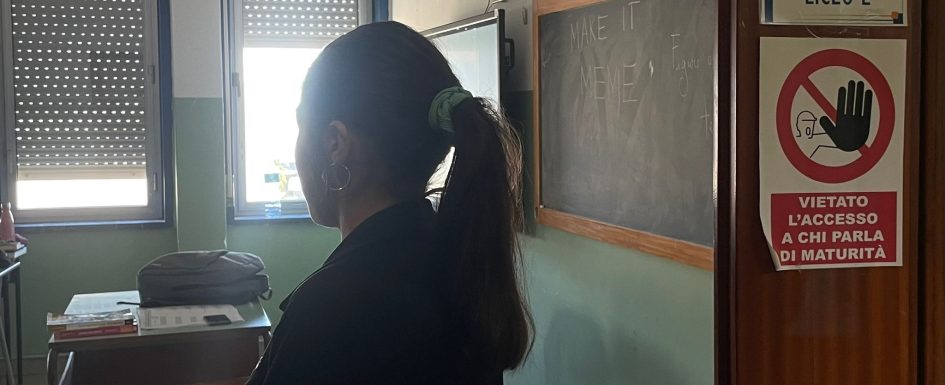

ph. Sara Iacono