È naturale, quando si parla del mondo greco, di pensare al tema del viaggio. La testimonianza più antica è l’Odissea, tanto famosa da diventare un archetipo letterario. I greci stessi però non sapevano quando fosse stata scritta: Erodoto sosteneva che Omero fosse vissuto quattrocento anni prima di lui, altri avevano idee più confuse. Noi sappiamo che intorno al IX secolo a.C circolava un primo nucleo del poema, quello dei Viaggi di Ulisse con la nota sequenza dei Racconti alla corte di Alcino.

È qui che l’eroe di Itaca racconta al re dei Feaci le sue peregrinazioni nel Mediterraneo occidentale. Sono episodi avvenuti in buona parte nell’Italia meridionale, in quella che poi sarebbe diventata l’opulenta Magna Grecia con quel nome che è già tutto un programma di tesori e delizie, una Grecia che è ancora più Grecia sull’altra sponda del mare. Colpisce però sapere che quando si iniziarono a diffondere le storie di Ulisse i popoli ellenici non conoscevano quasi nulla di queste terre. La spinta colonizzatrice sarebbe cominciata solo nell’VIII secolo e tutte le notizie che giungevano da Occidente provenivano da forestieri.

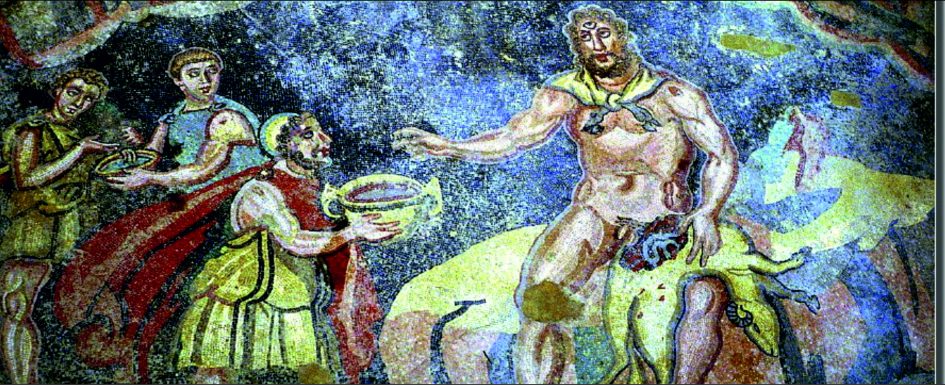

Nonostante questo, nessuno metteva in dubbio l’accuratezza della geografia omerica, ma la paura dell’ignoto aveva portato a costellarla di mostri e dei irascibili. Anche i greci, a modo loro, temevano ciò che non conoscevano, nonostante la curiosità li abbia condotti in terre a loro lontanissime. L’archetipo di Ulisse si sposava bene alle loro fughe avventurose.

Ma c’è di più. L’Odissea fece d’apripista alle colonizzazioni successive, frutto sì di sete esplorativa ma soprattutto di necessità: la penisola ellenica è piccola, montuosa, priva di grandi pianure coltivabili ed era costellata da città bellicose. Molti cercarono fortuna altrove e dove se non nella ricca terra dei miti e dei poemi. La Sicilia, conosciuta come “l’Isola del Sole” (e quindi del radioso e terribile Apollo), fu una meta ambita, nonostante fosse già abitata da popolazioni autoctone e da nuovi arrivati. I greci si diedero un gran da fare a costellare l’Isola – e non soltanto quella – di nuove colonie.

Ma dove sorsero le loro città? La questione non si può ridurre alla sola presenza di risorse; sembra che i greci cercassero luoghi che potessero ricordargli casa. Intorno al 734 a.C alcuni cittadini di Corinto fondarono l’odierna Siracusa; Corinto era famosa per essere dotata di due porti, una fortuna che le aveva permesso di esportare vasi in tutto il Mediterraneo, e la stessa Siracusa si trovò ad averne altrettanti per la sua posizione sullo Ionio. Gela, costruttrice a sua volta di importanti centri come Agrigento, venne eretta da isolani rodii e cretesi che nel suo golfo potevano riconoscere la protezione dei loro porticcioli. L’elenco potrebbe essere più lungo.

Il viaggio e il rifarsi una vita altrove porta sempre con sé la nostalgia di casa. Questo l’Odissea è stata in grado di esprimerlo benissimo, in fondo, chi è l’Ulisse avventuriero se non un uomo che vuole disperatamente ritornare a casa? I coloni dal canto loro non potevano spesso tornare indietro, a causa di condizioni infauste. Forse, fu per questo che cercarono di ricreare un paesaggio già familiare: costruirono le loro città con caratteristiche simili a quelle di provenienza, adottarono le stesse forme di governo, conservarono le stesse leggi, coltivarono le loro tradizioni, venerarono gli stessi dei. I templi, inizialmente, furono innalzati in legno; oggi dobbiamo fare molta fatica per immaginarceli. Sembra che la facilità costruttiva del legno fosse riconducibile ad un ritorno imminente, quando sarebbe stato necessario smontare tutto per costruire nuove navi. I resti dei templi in pietra testimoniano che la voglia di partire non prevalse su quella di restare.

Questa nostalgia, che è tutta mediterranea, venne codificata per la prima volta nell’Odissea, ma certamente il mondo greco se la portava addosso già da tempo. Qualcuno però riuscì a sopraffare la nostalgia. Lucio Dalla ne individua uno, un marinaio immaginario che solca i mari al fianco di Ulisse. Il richiamo di casa è forte, la stanchezza è tanta. Il suo canto è dedicato a Itaca, nome omonimo della canzone di Dalla. Ma nell’ultima strofa è la curiosità a prevalere: “Se ci fosse ancora mondo/ Sono pronto, dove andiamo?”, dirà con un filo di voce. E l’avventura continua.