Primavera 2006. C’è un lungo ponte per la ricorrenza della festa della Repubblica e diverse mostre interessanti a Roma e Firenze. Sono già madre di una bambina, ma che ha già superato la fase critica della simbiosi. Scatta un’idea: so già che a mio padre piacerebbe tanto visitarle, perché non partire insieme? In fondo sappiamo entrambi che sarà l’ultimo viaggio a due: non per problemi di età, ma perché consapevoli che la vita si farà sempre più complicata. Di lì a poco sarebbe nato il mio secondo figlio, e arriveranno in sequenza per i nonni altri nipotini da accudire .

Ma le mostre visitate non le ricordo, perché esiste solo un’unica, immensa esperienza che rende indelebile quel viaggio.

Qualche anno prima, invitata da amici comuni, avevo partecipato a Catania al vernissage della mostra dell’artista Laura Marcucci Cambellotti. Figlia del pedagogo Alessandro Marcucci, nipote di Giacomo Balla e nuora di Duilio Cambellotti, si era dedicata per tutta la sua lunga vita a realizzare arazzi ad ago con fili di lana, sia con soggetti originali, sia ispirandosi alle opere del suocero e dello zio.

È una mostra splendida, l’artista non è presente, è già quasi centenaria, ma ho modo di conoscere figli e nipoti, tra i quali Marco Cambellotti, al quale confido il mio interesse per il nonno e per le sue opere realizzate a Ragusa. Ci scambiamo i contatti, e lui si rende disponibile a farmi visitare la casa studio di Duilio a Roma.

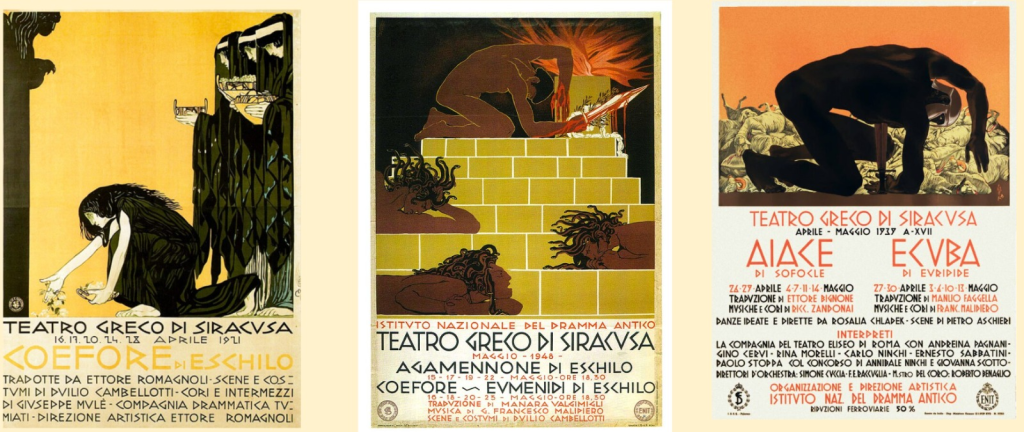

Così, in quel giugno insolitamente freddo (altra cosa indimenticabile), compongo timidamente il numero e Marco ci dà un appuntamento nel quartiere Flaminio, in Piazza Perin del Vaga n. 4. È un complesso di case per l’edilizia popolare, di quelli “belli”, di cui con una lapide viene celebrata la posa della prima pietra, nel giorno dei natali di Roma del 1925. Il condominio in cui si trova la casa è in fondo rispetto all’ingresso. Quando entriamo nell’appartamento e vengono spalancate le finestre, da cui si vede una scintillante ansa del Tevere, è come entrare nel paradiso dei balocchi di due storici dell’arte: bozzetti, vasi, poster, quadri e grandi mobili a cassetti dove sono conservati i disegni. Sembra incredibile che tutto sia frutto del lavoro di un uomo solo. Marco ci racconta dell’amore del nonno per la Sicilia e ci conduce all’archivio degli studi per l’INDA. Da ogni cassetto appaiono locandine, bozzetti per costumi, attrezzi di scena e scenografie. Agamennone e Medea, Baccanti e Coefore ci salutano ad ogni rapido scorrere sulle guide.

Il rapporto tra Duilio Cambellotti e l’Istituto Nazionale del Dramma Antico fu lungo e ininterrotto, dallo spettacolo inaugurale del 1914 al 1948. Per tutti i primi 10 cicli di rappresentazioni (allora si tenevano ogni due o tre anni, con interruzioni dovute alle due guerre) Cambellotti mise a disposizione la sua infaticabile vena creativa.

Da wikicommons

I materiali artistici che io vidi a Roma oggi si trovano al Museo Civico di Latina, a lui dedicato, mentre l’archivio cartaceo (stampati, lettere, documenti contabili, contratti) è consultabile al MART di Rovereto. Ovviamente molta documentazione si trova presso la sede dell’INDA di Siracusa e qualcosa presso privati siracusani.

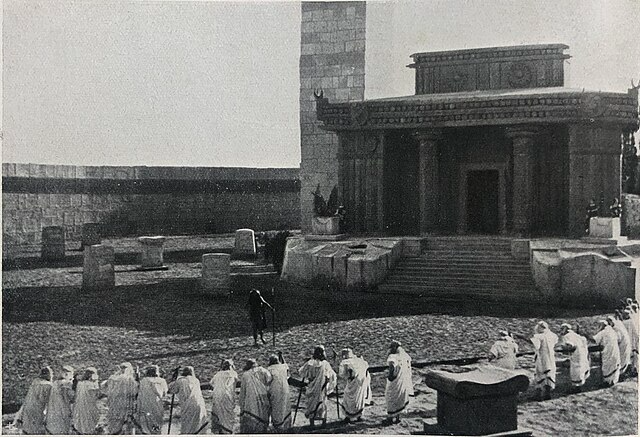

Cambellotti realizza i primi apparati scenici senza recarsi personalmente a Siracusa: la scenografia per l’opera inaugurale del 1914, Agamennone, ricostruisce filologicamente un’ambientazione arcaica e di ispirazione micenea. Le notizie sugli antichi allestimenti parlano di esili fondali fatti di tela e di pochi oggetti di scena: ma la sensibilità è mutata e Cambellotti crea un’ampia piazza definita da poderose mura. Sull’ingresso del palazzo degli Atridi è posta la ricostruzione della porta dei Leoni, dalla monumentalità scultorea. Il gigantismo architettonico costringe ad aumentare il numero delle comparse: gli attori da soli sarebbero risultati minuscoli.

Documentazione fotografica dell’Agamennone del 1914 (da wikicommons)

Il primo ciclo di rappresentazioni ha grande successo: ma la guerra ferma gli spettacoli per sette anni. Alla ripresa, nel 1921, Cambellotti, oltre alla scenografia, si occupa di tutti gli elementi artistici necessari: costumi e locandine, macchine e movimenti di scena, il tutto senza recarsi personalmente a Siracusa. I riferimenti sono sempre all’immaginario pre ellenico, rude, arcaico, barbarico. Ma le foto dello spettacolo finito non lo lasciano soddisfatto. Per tutti gli spettacoli successivi il suo lavoro si svolgerà a Siracusa, e ciclo dopo ciclo il rapporto tra l’artista e la Sicilia si farà sempre più forte.

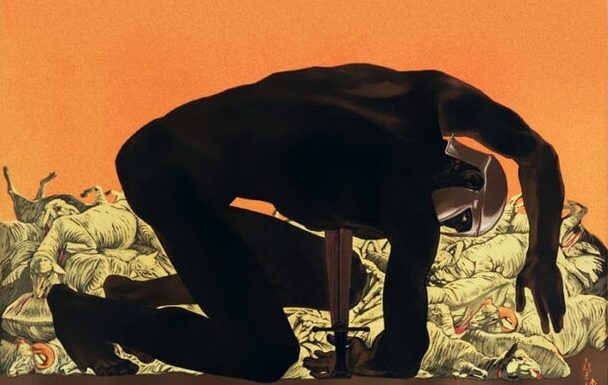

Dal 1922 Cambellotti introduce le cromie e i motivi dell’arte siceliota, mentre si ispira alle decorazioni vascolari per le decorazioni murali e le coreografie. Nel ciclo del 1927 Cambellotti recupera per la commedia l’uso antico delle maschere, che vengono riprodotte anche nel manifesto, mentre per la Medea elementi uncinati della scenografia esprimono già l’animo della protagonista. Nello stesso anno introduce inoltre un elemento dinamico percorribile che connette diversi piani della scena: in questo caso una gradinata, successivamente un piano obliquo. Sarà da quel momento presente in tutti gli allestimenti a seguire, quasi una firma.

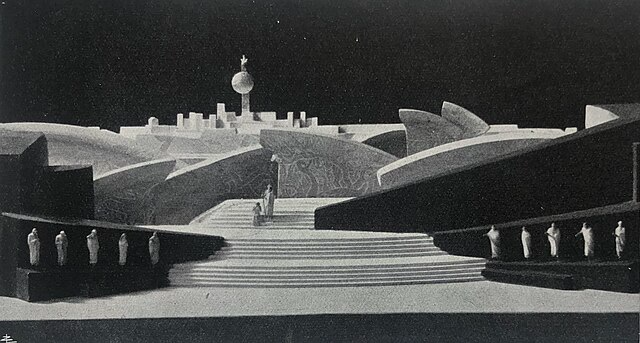

In maniera progressiva l’artista abbandona qualsiasi pretesa di correttezza archeologica, alla ricerca di un linguaggio più libero, che colga il messaggio universale del dramma antico: un paesaggio di emozioni, piuttosto che la riproduzione esatta del passato. E’ un percorso che conduce, ciclo dopo ciclo, ad una semplificazione dei volumi, che spesso si riducono a forme levigate, squadrate e scure, percorse da attori e danzatori dai costumi chiari e sempre più essenziali, simili alle figure che si stagliano sui fondi neri dei vasi ellenici. Infatti per diversi anni a lui sarà affidata anche l’organizzazione dei movimenti dei gruppi animati di attori e ballerini, mostrando grande attenzione alla “scena vivente” oltre a quella stabile.

Plastico per la rappresentazione dell’Aiace del 1939 (da wikicommons)

Nel 1933 Cambellotti opera a Siracusa ed anche a Ragusa, dove realizza il ciclo pittorico per la novella Prefettura. Non conosciamo esattamente i canali esatti che lo portarono dalle scene aretusee al capoluogo ibleo, ma il fatto certo è che il fertile rapporto con il sud est della Sicilia prosegue nel secondo dopoguerra. Nel 1948 l’artista realizza l’ultimo allestimento per l’INDA a Siracusa e nel 1956 le vetrate per la chiesa dell’Ecce Homo a Ragusa.

Se un filo ancora segreto ha condotto Cambellotti da Siracusa a Ragusa, sono stati i i corposi fili di lana della nuora Laura che mi hanno portato in riva al Tevere, a toccare con mano, nello studio dell’artista, la Grecia immaginata da Duilio.

Bibliografia:

- (A cura di M. Centanni), Artista di Dioniso. Duilio Cambellotti e il Teatro greco di Siracusa 1914-1948, Electa, Milano, 2004;

- (a cura di Romina Impera, Anna Maria Petrosino e Francesco Tetro) Laura Marcucci Cambellotti, Il miracolo dei fili di lana, Palombi Editore 2009.

- Monica Centanni, Duilio Cambellotti a Siracusa 1914-1948, Collana Saggi IUAV, Ed. Lettera Ventidue, 2021.