In tempi di progetti faraonici, di infrastrutture che promettono di cambiare i destini della Sicilia, una comunità in ansia prova a salvare un aeroporto perfettamente funzionante ed estremamente utile per i cittadini e per le imprese turistiche. L’affaire dell’aeroporto di Comiso è sulle pagine social, sui giornali, e se ne è parlato anche nelle sedi istituzionali regionali e nazionali. Non mi soffermo sulle vicende odierne, sul rimpallo di responsabilità, sugli intrecci tra politica ed affari, sull’immobilismo della nostra classe dirigente e sullo strapotere della SAC, e del suo socio di maggioranza, la camera di commercio del Sud Est.

Purtroppo questa non è la prima volta che accade. Rileggere gli avvenimenti del passato, sorprendentemente simili al presente, può offrire una chiave di lettura.

Per un’altra ricerca mi trovo a sfogliare il settimanale Ragusa Sera, annata 1958: tra le pagine ingiallite si racconta di una comunità in euforica crescita, in cui si avvertono già gli effetti della scoperta del petrolio. Nella città capoluogo oltre agli impianti estrattivi, nascono nuovi edifici, alberghi, cinema, bar. Una vivace élite sostiene anche la trasformazione culturale della città: vengono promosse realizzazioni artistiche (come la fontana della Rinascita di Piazza Poste affidata allo scultore Carmelo Cappello) e l’istituzione del Museo Archeologico Regionale. Fioriscono gli scavi archeologici e le rassegne artistiche e teatrali. Vengono gettate le basi che consentiranno alla borgata marinara di Mazzarelli di diventare il fiore all’occhiello della costa iblea: la frenesia edilizia viene inserita all’interno di un piano regolatore che prevede vie ampie, piazze e un’area di rispetto costiera che ha permesso di sviluppare successivamente lo strepitoso lungomare di Marina di Ragusa. Tutto ciò avviene ancora prima che fossero versate le prime rate delle royalties spettanti ai territori interessati dalle estrazioni petrolifere. Ogni anno viene pubblicata la lista dei milionari residenti a Ragusa, molti stranieri, diversi locali. Tra questi anche i tanti dirigenti delle industrie estrattive.

C’è un ma … un cappio viene stretto intorno a questa comunità operosa ed efficiente, negandole le vie di comunicazione con il resto della Sicilia e dell’Italia. Il collegamento verso Catania, il più vicino snodo ferroviario, portuale ed aeroportuale, sede di studio universitario e di cure ospedaliere, passa attraverso una via crucis infinita: in bus da Ragusa si attraversano Giarratana, Monterosso, Vizzini, Francofonte, Lentini, mentre le auto abbreviano la penitenza tagliando attraverso Monte Lauro.

In treno, attraverso una ferrovia mai rimodernata, ci vogliono comunque molte ore. Non parliamo del viaggio per Palermo, che anche adesso è un’odissea, qualsiasi mezzo si scelga.

Però in quegli anni l’aeroporto di Comiso era già stato convertito all’uso civile e una linea regolare lo collegava quotidianamente a Catania e a Palermo e permetteva di proseguire verso Roma Ciampino. Era possibile andare alla Capitale e tornare in giornata, con enorme vantaggio per i viaggiatori e con la possibilità di spedire (seppur in quantità limitate) prodotti di lusso quali primaticci e pesce fresco.

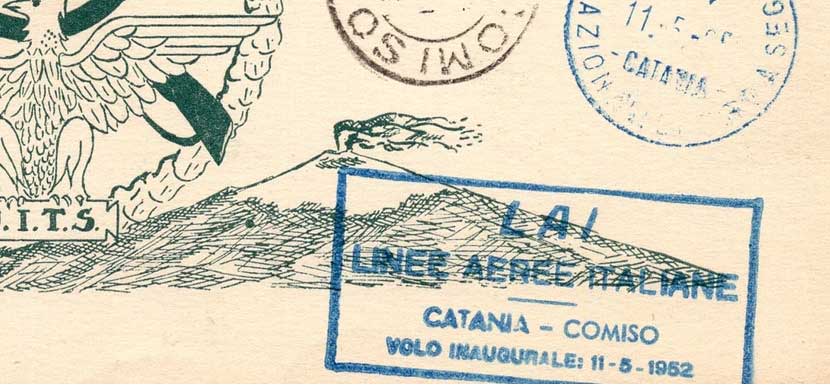

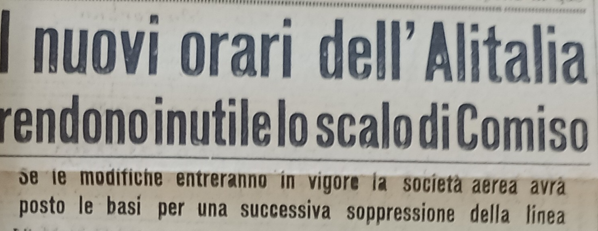

La linea era stata inaugurata nel maggio del 1952 e quindi prima della scoperta del petrolio: sicuramente semplificò l’arrivo dei tecnici e dei dirigenti che avviarono le operazioni. Ma già nel 1958, un articolo dell’8 febbraio manifesta vibrante preoccupazione: si annuncia che gli orari saranno modificati.

L’aereo da Roma sarebbe arrivato in tarda mattinata e ripartito in serata, portando a scusa la scomodità degli equipaggi di pernottare nel ragusano, rendendo la tratta inutilizzabile per chi dal territorio ragusano volesse raggiungere la capitale e tornare in giornata.

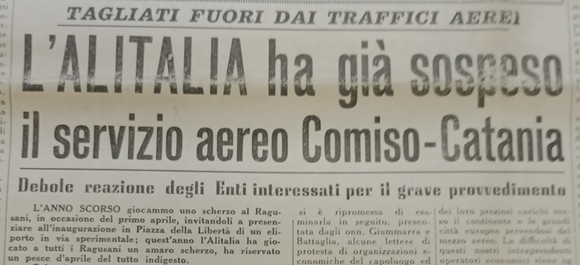

Pochi numeri dopo, marzo 1958, Alitalia annuncia l’imminente sospensione dei voli, nonostante abbia ricevuto sostegni e contributi economici da parte delle amministrazioni locali. Un triste pesce d’aprile viene giocato alla provincia iblea e dal 1 aprile la linea è sospesa.

A nulla valgono le interpellanze degli onorevoli Giummarra, Battaglia, Carnazza e Nicastro esposte il 6 giugno 1958 all’assemblea regionale. Il presidente La Loggia, che meno di un mese prima era stato a Ragusa in campagna elettorale, inaugurando in pompa magna molteplici opere, tra cui importanti strutture industriali, risponde con generici impegni di interessamento. Nulla viene fatto per impedire la chiusura.

L’aeroporto di Comiso rimane aperto solo per uso militare: bisogna attendere il 1965, in pieno boom economico, quando lo scalo verrà destinato, per la seconda volta, all’aviazione civile, ma solo fino al 1972. Nel 1981 venne presa la contestata decisione di destinarlo alla funzione di base NATO, ospitante i missili nucleari Cruise: sarà, fino al termine della guerra fredda, uno dei poli della difesa occidentale del Mediterraneo. Da promettente nodo di relazioni l’aeroporto diventa così possibile vettore di morte e distruzione.

Terminato il terrore nucleare, dopo un lungo periodo di abbandono, avviene l’ultima riconversione: nel 2013, con l’intitolazione a Pio La Torre, l’aerostazione riapre per i voli civili. Seguono alcuni anni di gloria, con l’apertura di numerose rotte lowcost. Sembra delineato un destino simile ai molti aeroporti minori che gravitano intorno a grossi scali (come quelli di Charleroi-Bruxelles o Orly-Parigi) in cui i viaggiatori si sobbarcano qualche scomodità pur di risparmiare. Inspiegabilmente questa formula viene “dolosamente” osteggiata dagli stessi proprietari dello scalo (dal 2022 la stessa SAC gestore dell’aeroporto di Catania). L’aeroporto sopravvive ora in una condizione semicomatosa.

Oggi come ieri assistiamo allo stesso paradosso: come può una comunità operosa, in crescita demografica (dagli ultimi dati è una delle poche province che resiste allo spopolamento), con una vivace capacità imprenditoriale, un’invidiabile vita culturale, molteplici attrazioni turistiche e la migliore qualità della vita in Sicilia, accettare di essere tagliata fuori dalle principali ed essenziali infrastrutture? Solo da pochi anni la provincia di Ragusa ha qualche km di autostrada, e i lavori per la nuova superstrada per Catania sono stati da poco avviati, dopo decenni di attese e rinvii.

Spetta allo Stato, come spiego ai miei alunni, progettare e provvedere ai collegamenti tra le aree produttive e i centri abitati, con il possibile contributo dell’iniziativa privata. E lo Stato in questo caso non ha fatto il proprio dovere, nella persona dei tanti amministratori locali, regionali e nazionali, che, scelti come nostri rappresentanti, non hanno curato gli interessi minimi della loro comunità. Vasi di coccio tra tanti vasi di ferro?

La provincia iblea si conferma “babba” e non a caso uno dei settori che sta crescendo di più, nella nostra “isola nell’isola”, è l’Oasi Digitale, innovazione che si muove attraverso i bit, e che non ha bisogno di ruote e di ali per raggiungere i mercati. Quante altre imprese, non solo turistiche, potrebbero parimenti svilupparsi grazie a collegamenti adeguati che ancora aspettiamo?

Ho raccontato nel dettaglio la prima chiusura, poco conosciuta, ho accennato alla seconda che qualcuno ancora ricorda personalmente (sono tanti gli anziani ragusani che raccontano di aver viaggiato comodamente in aereo dal continente fino a Comiso).

Dopo aver visto coi nostri occhi uno scalo affollato di passeggeri, dobbiamo assistere passivamente anche a questa terza distruzione di una struttura per cui sono stati spesi tanti soldi, i nostri soldi? E se fosse solo l’anticamera per il suo ritorno ad usi militari, come è già successo? In questo periodo di bellicosa escalation la possibilità ci preoccupa più di perdere qualche volo.

Carissima amica, grazie per questo tuo excursus puntuale e dettagliato della storia infinita del nostro aeroporto di Comiso.

E dico “nostro” perché, pur essendo modicana, mi sento parte importante della provincia e del territorio di Ragusa.

Anch’io mi sono chiesta tante volte come possiamo sopportare di essere tagliati fuori dalle principali infrastrutture, ma non riesco a darmi una risposta se non quella di non avere avuto l coraggio di parlare e soprattutto di…fare, prendendo una posizione decisa.

Cara Gaudenzia, per la prima volta, esprimo pubblicamente un mio parere, con il coraggio che mi viene da te!

Desidero modificare solo una cosa nel tuo messaggio. I nostri rappresentanti (anche questi sono “nostri”, purtroppo !) non sono ” vasi di coccio” bensì “vasi di ferro”…duri, impermeabili e senza emozioni!

I veri “vasi di coccio ” siamo noi!

Con stima.

Maria Stracquadanio

Puntuale, come sempre, la tua visione storica dei fatti. Del resto non possiamo capire chi siamo, se non guardiamo alle nostre radici.

Grazie per aver condiviso con me l’articolo, che inoltro SOLO ad amici che sanno bene osservare la realtà senza cercare assurdi alibi. ( Purtroppo, ne ho qualcuno.)

Tutto vero ma i pecoroni siamo noi siciliani, non solo quelli della provincia di Ragusa. E Ve lo dice uno che è favorevole al ponte, con la tessera di Forza Italia.

Un articolo molto interessante. Ricordo negli anni Sessanta /Settanta il collegamento dell’ aeroporto di Comiso con gli aeroporti di Catania e Palermo. Era un piccolo aereo , su cui ho viaggiato tre o quattro volte .Mi pare si chiamasse Fokker o Folker. Hanno soppresso questi voli e chiuso l’ aeroporto perche’ uno di questi aerei , in un altra zona dell’ Italia, ha causato un grave incidente con vittime.