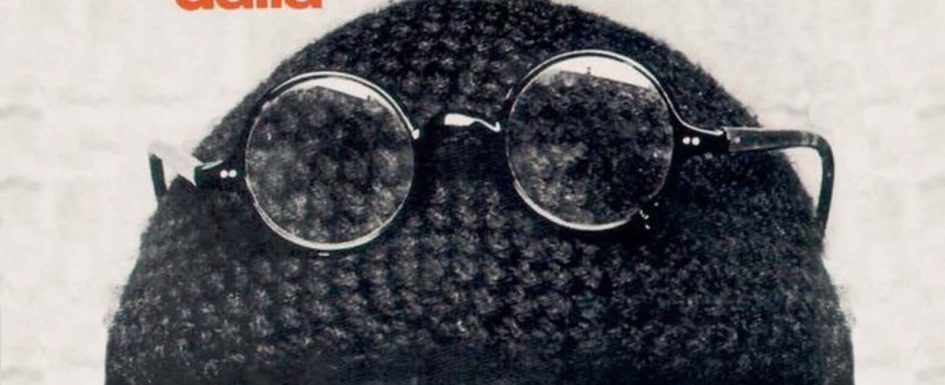

La mia storia d’amore con Lucio Dalla (in senso metaforico, s’intenda) affonda le sue radici già nel periodo della mia primissima infanzia. Ricordo ancora quando da piccolissimo aspettavo a bocca aperta che si aprisse il lettore CD della mia macchina, pronto per mangiare un nuovo disco e farne uscire fuori le melodie straordinarie di un artista che all’epoca mi appassionava solo per il ritmo e la musicalità dei suoi brani: ero ancora troppo piccolo per capire che la parte migliore di quelle canzoni era invece il testo. Ho preso consapevolezza di ciò solo col tempo, dopo aver passato un periodo abbastanza vacuo in cui la mia grande passione per la musica era stata messa in ombra dall’inconsistenza degli artisti che ascoltavo. Solo qualche anno fa ho ripreso ad ascoltare in modo assiduo la musica di Dalla, ma questa volta con le orecchie di un giovane appassionato orfano della vera musica e alla ricerca di versi che potessero aggraziare le sue orecchie e toccare il suo cuore. Proprio in quel momento, dal quale posso dire di aver sviluppato un ascolto assiduo del grande cantautorato nostrano, ho incominciato a capire la profondità di ciò che ascoltavo, e quindi ad apprezzarne ancora di più la grandezza. Il merito di questa “rinascenza” va senza dubbio a mio padre, che si è giustamente incaponito, come farei io con un mio ipotetico figlio, nel farmi crescere tra le melodie insuperabili degli artisti geniali del suo tempo, facendomeli ascoltare praticamente dalla culla. Oggi quelle parole, che all’epoca imparavo a memoria ignorandone il significato, spesso mi fanno compagnia, e consistono in un piacevole esercizio mnemonico che mi ricorda essenzialmente quanto io sia stato fortunato ad essere cresciuto con la vera Musica. La conoscenza sempre più approfondita di Dalla, e con lui dei suoi illustri colleghi, mi ha indubbiamente portato ad approfondire il ruolo che Bologna, città natale del grande Lucio, ha avuto nella sua produzione decennale. Sarebbe banale e riduttivo parlare della “bolognesità” dei testi di Dalla attraverso pochi testi, perché in pratica Dalla la inserisce in ogni singola parola e nota dei suoi lavori (come è giustissimo che sia), ma per motivi pratici, oltre che per ragioni prettamente concernenti il mio essere un ascoltatore e non un esperto, mi concentrerò solo su tre canzoni. La prima è Piazza Grande, forse la più bolognese delle canzoni di Dalla. Per quanto sia celeberrimo, è uno di quei brani che non saprei bene come definire, ma ogni volta che provo a collocarlo tra le vaste categorie dei pezzi del suo autore, nonostante il vuoto che questa operazione mi crei, finisco sempre per lasciare perdere, rimanendo invece affascinato dal suo contesto, quella piazza che ad ogni ascolto diventa sempre più magica, più mistica, con le sue panchine e i suoi gatti “che non han padrone”, quasi si impossessi di Dalla e Dalla se ne impossessi a sua volta, trasformando la sua casa nella casa di tutti. Non a caso il nome della piazza, che è anche il titolo del brano, è frutto della fantasia di Dalla: Piazza Grande non esiste. È più probabile che il cantante bolognese si sia riferito ad un’altra piazza, piazza Cavour, dove l’artista passò gran parte della sua giovinezza; questo cambio di nome sembra pertanto essere la diretta conseguenza del voler adeguare la dimensione trascendentale di una piazza conosciuta alle dimensioni più piccole delle altre migliaia di piazze che gli ascoltatori potevano vivere o aver vissuto nelle loro vite, vagabondi come il protagonista del brano o abitudinari come il Dalla degli ultimi tempi. L’altra canzone, che tra le altre cose ha ispirato il titolo di questo scritto, è L’anno che verrà, uno dei classici intramontabili della nostra musica. Ogni volta che mi capita sotto gli occhi nella mia playlist, rifletto soprattutto sull’espediente che Dalla utilizza per raccontare (prima che cantare) il suo brano, cioè quello di una lettera ad un “caro amico”. Quella che per Dalla è una distrazione, risulta essere invece un vorticoso crescendo, che parte da un riassunto utopico e scanzonato dell’anno appena trascorso, quasi una metafora dell’Italia degli anni di piombo. Lo sconforto iniziale viene seguito dal cuore del brano, cioè il crescendo vero e proprio, in cui l’amico viene messo al corrente di tutte quelle cose che l’anno nuovo porterà, o almeno si spera. E tra “preti che potranno sposarsi” e “cretini di ogni età”, l’unica cosa certa è che Dalla, a quell’anno di rinascita, quantomeno si stava già preparando. Il filo rosso che lega questo capolavoro alla città di Bologna risiede nel fatto che il Bologna, la squadra di calcio, lo ha da qualche anno elevato al rango di proprio inno ufficioso: ogni volta che una partita finisce, vinta o persa, il popolo rossoblù decide di compattarsi proprio sulle note di questa canzone, divenuta ormai il simbolo di una fede calcistica che, proprio in questi ultimi anni, sta stupendo per la sua potenza anche oltre le torri bolognesi. Il legame fortissimo che si è venuto a creare tra Bologna e L’anno che verrà è stato quasi consacrato dalla recente installazione di alcune luminarie, recanti i primi versi della canzone, tra i negozi e le palazzine di Via D’Azeglio: lì una passeggiata è praticamente d’obbligo per tutti gli appassionati che sentono di dover entrare in stretto contatto con la luminosità di quel testo. Chissà se Lucio, scomparso nel 2012 a seguito di un infarto, avrebbe mai immaginato che questa canzone sarebbe diventata l’inno della sua città. L’ultimo brano, ma non per questo il meno importante (anzi), va invece a calcare la mano su un altro importante aspetto della città di Bologna, meno citato (per fortuna) ma non per questo meno meritevole di altri di avere voce in capitolo tra i versi di una canzone, cioè quello della delinquenza e della malavita. Il brano in questione è Quale allegria, a parer mio, uno dei più grandi capolavori della musica italiana, se non il brano più bello della sterminata produzione di Lucio Dalla. Quale allegria si configura sin dall’inizio come una chiacchierata introspettiva tra l’artista e la sua stessa intimità, chiacchierata che colpisce, come una struggente e malinconica carezza nel profondo dell’ascoltatore, tutte le corde del nostro cuore, anche quelle più remote e mai sfiorate. La potenza del brano è diluita nei vari versi, il cui tema principale è il modo in cui noi viviamo, o meglio, siamo portati a vivere, e quindi quale sia per l’uomo moderno quel peso insostenibile che rende difficile l’esistenza. Il rancore che il brano si porta dietro emerge con potenza nella parte finale, in cui Dalla fa riferimento ad Andrea, “con un bastone e cento denti, che ti chiede di pagare per i suoi pasti mal mangiati, i suoi sogni derubati, i suoi furti obbligati, per essere stato ucciso per quindici volte in fondo a un viale, per quindici anni la sera di Natale”. Nulla di inventato: il genio di Dalla, dopo aver buttato giù i versi inarrivabili di questo brano e aver delineato in pochi minuti i tratti principali del senso della vita dell’uomo moderno, cioè “arrivare in salute al gran finale”, decide di impersonificare il senso della sofferenza umana proprio nella figura di Andrea, un quindicenne tossicodipendente preso a bastonate e ucciso per il fatto di aver rubato alcuni salami la sera di Natale del 1977 (forse). Bologna se lo è preso e lo ha fatto scomparire, ma questa storia, mescolata al pessimismo che Dalla aveva già maturato dopo la recente scomparsa della madre Iole, portano il personaggio di Andrea alla vita eterna, rimanendo per sempre scolpito tra i versi immortali di questa canzone. La città sorridente e mai stanca che Dalla ha sempre amato ed elogiato nasconde i suoi lati più tetri proprio in fattarelli di cronaca come questo: se non fosse stato reso immortale dal cantante bolognese, Andrea sarebbe scomparso tra le tenebre degli anni di piombo come tutti gli altri episodi di questo tipo che macchiarono la città negli anni ‘70. Mi perdonino i puristi del cantante bolognese per il fatto di aver ridotto l’amore di Dalla per Bologna a sole tre canzoni, ma, credetemi, questo lavoro di scrematura mi ha fatto soffrire più di quanto si possa credere. Ho dovuto lasciare parcheggiate Cara, l’unica canzone d’amore in grado di commuovermi ad ogni ascolto, o La sera dei miracoli, una di quelle poche canzoni capaci di proiettarti direttamente dentro la mente del suo stesso autore, come in una pellicola cinematografica. Ma da questi anni di ascolto ininterrotto dei suoi capolavori una certezza l’ho senza dubbio acquisita: la grandezza di Lucio Dalla non si misura dal numero delle canzoni di cui si parla, visto che molti dei brani più celebrati del suo repertorio sono, a mio modo di vedere, fuffa pura (citofonare un qualche lupo da cui stare alla larga), ma si pesa: basta questo.