Incontro con Maria Grazia Dibartolo, docente di greco al liceo Classico “Umberto I” di Ragusa

A quanti sostengono che il Greco sia una lingua “anacronistica” si potrebbe far notare che tale affermazione usi, per l’appunto, una parola che oggi sarebbe incomprensibile se non fossero esistiti i greci. Lo sa bene la professoressa Maria Grazia Dibartolo che insegna lettere classiche al liceo “Umberto I” di Ragusa riuscendo nell’impresa di proporre materie ardue appassionando generazioni di studenti.

Veniamo dritti al punto. Perché è importante studiare nel 2025 il greco antico?

“Per prima cosa dobbiamo decostruire proprio il pregiudizio sull’inutilità del greco nella contemporaneità. Il greco è utile e necessario come tutte le cose che servono a mantenere la memoria e a rielaborare attraverso la riflessione il nostro sapere. In poche parole, io penso che nella lentezza, nella profondità, nell’attenzione con cui si traduce un testo greco, sta la chiave per ritrovare sé stessi e il significato della propria esistenza. Ecco perché non può essere una lingua morta: il greco dà un significato alle nostre scelte, qualunque esse siano: Il greco può fornire un chiavistello di interpretazione al nostro essere al mondo. Quindi ha un senso profondo perché agisce in noi e ci fa conoscere, fa conoscere noi a noi stessi. Si tratta di una cultura che sviluppa il nostro senso logico e pratico. Ecco perché il greco è una lingua più che viva”.

Anche in un mondo ipertecnologico come quello attuale?

“Il greco non ti dà qualcosa che sia di spendibilità immediata in quanto non è legato al saper fare, ma è legato al saper pensare. Nelle “Memorie di Adriano”, di Marguerite Yourcenar, l’imperatore dice “io l’impero l’ho governato in latino ma l’ho pensato in greco”, questo perché il greco è la lingua del cuore, è la lingua della riflessione, è la lingua della teoria, dei teoremi, dell’affidarsi alla mente. Non è un caso che ci sia oggi un riconoscimento accademico riguardo l’importanza delle lingue classiche, specialmente all’estero.

I tempi lunghi, i tempi lenti, dell’analisi a cui ti costringe il greco sono stridenti rispetto all’accelerazione della nostra società contemporanea. Tuttavia la riflessione, la comprensione, riscoprire radici antiche vuol dire trovare l’essenza delle nostre parole. Perché poi, in fondo, quasi 8.000 lessemi greci, a fronte di più di 6.000 lessemi inglesi sono presenti nella lingua italiana. Quindi noi siamo tutti greci, perché parliamo greco. Parliamo nella lingua che ha dato il nome alle cose! In effetti, democrazia, orchestra, angelo, idea, sono tutte parole antiche con significati antichi che poi arrivano anche nella nostra lingua, ma che chiaramente derivano dal greco.

Quindi, perché studiare il greco? Studiare il greco, forse, per ritrovare quelle che sono le linee fondative del pensiero occidentale, della nostra cultura, dell’essere europei, dell’avere delle radici che poi, dal mondo greco-latino, diventano le radici cristiane della nostra cultura”.

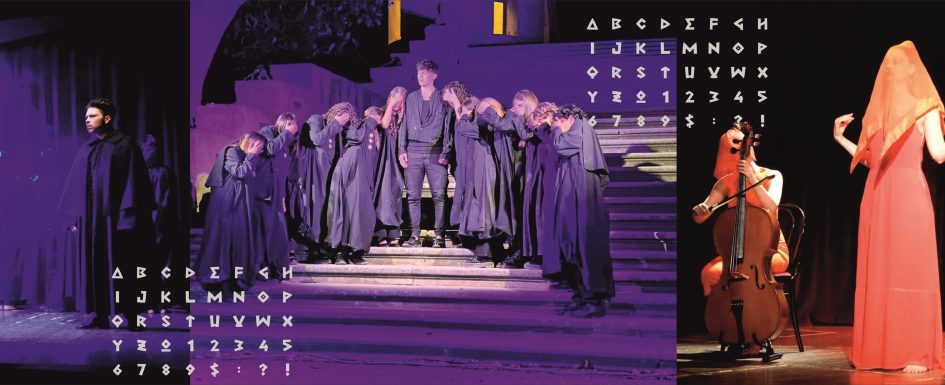

EDIPO RE

EDIPO RE  IL LABORATORIO TEATRALE

IL LABORATORIO TEATRALE

Come reagiscono i ragazzi di oggi all’insegnamento della lingua greca?

“Sono interessatissimi alle discipline che ancora parlano greco proprio per la loro attualità.

Studiando il greco, noi conduciamo un viaggio dentro l’etica anche delle parole, conduciamo un viaggio di riflessione critica ed etica fondante, fondamentale. Troviamo le chiavi di interpretazione ermeneutica della nostra realtà. Quindi, come dire, si studia il greco per studiare il futuro, per capire il futuro, per capire il presente nell’ottica del passato.

Gli studenti comprendono che il greco permane nelle etimologie, nella linguistica, nella ricerca delle parole, nella filosofia, nel diritto. Come i più giovani, anche i greci fondano il loro sapere sulla meraviglia, sullo stupirsi, sul capire. Ai nostri studenti, forse, piace perché imparano a pensare al linguaggio come momento in cui codificare agli altri la loro essenza”.

Cosa dobbiamo come occidentali alla grande cultura greca?

“Siamo debitori, secondo me, dell’indagine sul valore epistemologico, linguistico, filosofico, culturale, di tutto ciò che l’uomo mette in essere. Il miracolo greco è quello dell’Atene del V secolo, laddove in sostanza fioriscono le discipline e si dà un senso alle cose. Alla cultura greca dobbiamo il senso della polis, della democrazia come luogo e strumento in cui si dibatteva qualunque tipo di problema. Erano luoghi in cui si poteva parlare chiaro e si poteva denunciare quello che non andava. Siamo molto lontani dall’agorà contemporanea in cui la violenza irrompe troppo spesso su determinati schemi di dialogo e di confronto. La nostra confusionaria attualità, desiderosa di risposte veloci e semplificate, avrebbe molto da imparare dal senso della misura, del fine che deve animare ogni agire umano. Aggiungerei che siamo debitori dei greci anche per il senso che loro danno alla felicità vista come elemento importante a cui deve tendere l’uomo, perseguendo sempre un fine, ma con il senso di una ben precisa misura. Noi, nel mondo moderno, ricerchiamo la nostra felicità, ma molte volte senza limiti, guidati solo dall’egoismo e dalla voglia di affermazione personale. L’idea cosmica, globale, la visione allargata di una realtà che debba avere armonia dentro, la ricerca della bellezza, la ricerca della misura, dell’empatia sono tutti aspetti che vengono dal pensiero greco”.

Quali autori, quale opere, secondo te, avrebbero ancora oggi o hanno ancora oggi qualcosa da dirci?

“Sceglierne uno è veramente difficilissimo. Salviamo, per la felicità dell’anima, gli autori del cuore. Salviamo i tragici, l’oscura inquietudine di Euripide, la sua critica razionale della realtà e il suo tentare di eliminare le contraddizioni dell’uomo, di scavare la profondità dell’essere. Ma a me piace molto anche una poetessa antica come Saffo, che sa parlare di amore in termini inusuali, nella sua immedesimazione con la natura. Saffo è natura, bellezza, amore, armonia, inquietudine, nostalgia”.

A proposito di teatro classico, cosa ci resta ancora da imparare dai testi dei grandi tragediografi?

“Raffaele Cantarella, grecista e filologo classico, diceva che il greco veniva psicoanalizzato sedendo sui gradini di un teatro classico tra gli olivi in lontananza del mare, nella bellezza del teatro, nell’armonia della natura che ti avvolge e permette che tu, nell’immedesimazione con l’opera, ti immerga in quelle passioni per ritornare a casa dopo aver capito la realtà che ti circonda e aver fatto riferimento agli dei, al mito. In questa ricerca dell’armonia, della comprione, ritengo che ancora il teatro possa dire moltissimo. Dopo uno spettacolo teatrale, che è sempre un viaggio dentro se stessi, insieme agli altri, si avverte proprio la funzione didascalica e pedagogica del teatro. È un grande mezzo per l’uomo per comprendere il proprio limite, il suo rapporto con la felicità, il suo rapporto col valore, il suo rapporto con la divinità, con il suo essere nel mondo, in un mondo, come dire, in comunicazione con gli altri”.

Il liceo classico di Ragusa da tantissimi anni custodisce un laboratorio di teatro. Come potresti sintetizzare l’esperienza di questo laboratorio teatrale alla luce delle tantissime esperienze e anche dei tantissimi riconoscimenti ottenuti?

“Il laboratorio teatrale è uno spazio di resilienza e di conoscenza, è una vera e propria palestra formativa per i ragazzi. Ho visto studenti trasformarsi negli anni, acquisire sicurezza, conoscenze, diventare disinvolti, comprendere e innamorarsi anche delle traiettorie culturali a cui erano sottoposti. Molti hanno anche scelto la carriera teatrale a livello professionale, Penso che, al di là degli esiti e dei riconoscimenti avuti in questi anni, sia stato per me veramente un onore e un piacere accompagnare questi adolescenti che si sono misurati con le loro paure, con le loro difficoltà, con il batticuore prima del debutto, con la quantità di contenuti da dover imparare, con copioni complessi e con una lingua come può essere quella di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, spesso inarrivabile. È stato bello vederli superare le loro difficoltà quotidiane, riuscire ad avere quella luce negli occhi nel dire: abbiamo messo in scena Eschilo, abbiamo messo in scena Sofocle e aggiungere che il teatro è bello perché è difficile. Platone lo sapeva bene e, infatti, sosteneva che le cose belle sono difficili e se sono difficili sono belle”.

UN ALTRO MOMENTO DELL’EDIPO RE

UN ALTRO MOMENTO DELL’EDIPO RE

A proposito di questo, la scuola dove tu insegni propone un corso particolare che si chiama Mimesi. Che cos’è Mimesi?

“Mimesi è un laboratorio di teatro, di arti sceniche, di comprensione di tutta la produzione letteraria e anche culturale che dal mondo greco prende inizio. Prevede attività laboratoriali e lezioni in aula che vanno dalla dizione a percorsi tematici sulla poesia, sul teatro, su quella che è la conoscenza anche di determinati lavori che attengono al teatro, come possono essere anche la drammaturgia, la scrittura per il teatro, la poesia per il teatro.

È un articolato percorso che segue i ragazzi attraverso un numero di ore, delle masterclass, stage pomeridiani che possano sviluppare una comprensione migliore e sempre più approfondita del grande mondo del teatro. Cercheremo insieme contenuti nuovi e punteremo alla scoperta anche di nuovi modi di essere, di pensarsi insieme con gli altri, con i compagni di classe, in spazi diversi da quelli scolastici tradizionali. Anche per questo è doveroso ringraziare la dirigente scolastica, professoressa Nunziata Barone, che ha creduto sia nelle attività del laboratorio teatrale che in Mimesi riconoscendo che si tratta di percorsi formativi per i nostri studenti”.

Per me, l’amore per il Liceo classico “Umberto I” è inscindibile dall’esperienza quinquennale vissuta attraverso il laboratorio teatrale “Dionysos”. Approcciarsi al mondo del greco antico attraverso il confronto con i grandi tragici è stata per me la chiave di volta del mio percorso liceale.

Sono stati anni indimenticabili, che rivivrei domani stesso!

Sarò di parte, innamorata del liceo classico – soprattutto dell’Umberto I di Ragusa – del mondo classico e di tutto ciò che essi hanno comportato nella mia forma mentis, ma condivido ogni respiro di questo articolo.

Grazie, Antonio, e grazie alla prof Di Bartolo.

Grazie a te MariaGiovanna 🙂