Conversazione con il nuovo direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica, Giuseppe Morando

In un fortunato libro di qualche anno fa, intitolato Andare per la Sicilia dei greci, l’antropologo Franco La Cecla offre al lettore un’agile e pratica guida ai principali siti archeologici di matrice greca, non solo a quelli più noti, ma anche a quelli in cui si deve andare a posta, imboccando, rigorosamente con mezzi propri, una di quelle strade statali dall’asfalto irregolare e con la vegetazione selvatiche che a tratti invade le carreggiate, le quali attraversano il paesaggio continuamente cangiante dell’isola seguendone la conformazione del terreno e suoi capricci. Un itinerario affascinante e suggestivo, forse non privo di imprevisti e disagi, ma che, proprio per questo, secondo l’autore, ripagherà ampiamente il visitatore della fatica sostenuta lungo il tragitto. Non a caso il punto di partenza di questo percorso mitico e reale insieme è proprio Kamarina: «Eppure guardandone il perfetto tracciato alla Manhattan, il sito posto tra due fiumi, l’Ippari e l’Oanis, la penisola promontorio che si annunciava con il suo tempio dedicato ad Atena e l’agorà quasi prospicente il mare, viene da pensare a quanto tutto fosse ambiziosamente pianificato. […] Questa sorse già completa, con un tempio fuori porta dedicato a Demetra, le case disposte in magnifica corsa verso il promontorio, il quartiere dei più facoltosi intorno all’agorà».

Anche noi siamo convinti della valenza tanto storica quanto turistica del sito di Kamarina, proprio per questo abbiamo voluto intervistare il nuovo direttore del parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica, il dottor Giuseppe Morando, vittoriese, classe ’65, laurea in Scienze Agrarie, dirigente regionale con una più che trentennale esperienza, nominato con il Decreto Assessoriale N° 12 del 31 Gennaio 2025.

Prima di ricoprire la direzione del Parco, lei lavorava presso l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia, passa quindi dalla conservazione beni ambientali a quella dei beni culturali, cosa si porta dietro dalla precedente esperienza?

L’Azienda Foreste Demaniali nasce per favorire il rimboschimento e poi, a rimboschimento effettuato, la conservazione dello stesso. Non è un’attività semplice. Perché si tratta di un lungo processo che, partendo dallo studio delle specie arboree autoctone e non, segue l’intero ciclo vitale delle piante, dalla messa a dimora al loro completo sviluppo e che prosegue oltre, nella protezione di queste aree dagli effetti del clima e, soprattutto, dal rischio degli incendi. Un’operazione, quest’ultima, quanto mai complessa a causa sia delle alte temperature registratesi negli ultimi anni, sia a causa dell’azione indiscriminata di piromani o di altri soggetti che non amano la natura o che hanno qualcosa da rivendicare, i quali si pongono in maniera totalmente scorretta difronte alla natura e alla comunità. Attraverso questa esperienza, che ha dato un grande impulso alla mia persona, ho potuto sviluppare innanzitutto una profonda conoscenza del territorio e delle sue peculiarità e potenzialità naturalistiche, nonché delle realtà economico-sociali che insistono su di esso. Tuttavia ho anche maturato, da una parte, la consapevolezza della fragilità di questi ecosistemi, continuamente messi a rischio dall’azione umana e, dall’altra, l’importanza e la necessità di trovare soluzioni sempre più innovative e coinvolgenti per la conservazione del territorio, anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione che lo occupa. Una convinzione che vorrei trasmettere al mio nuovo gruppo di lavoro e che spero di mettere in pratica nel campo dei beni culturali, anche se sono cosciente di affrontare una sfida nuova e altrettanto complessa.

Come sta il parco? Qual è lo stato dell’arte attuale?

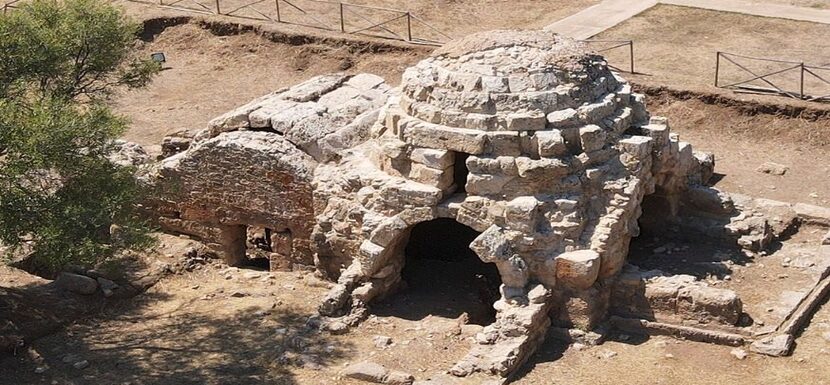

Bisogna intanto chiarire che il Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica è formato da un insieme di siti tra cui l’antica colonia greca di Kamarina risalente, come è noto, al VI secolo a.C.; il complesso rupestre di Cava Ispica e Parco Forza, abitato ininterrottamente dall’età del bronzo alla prima metà del Novecento; il complesso di Santa Maria della Croce a Scicli, fondato dai frati minori nel 1528; il Museo Archeologico Ibleo di Ragusa; l’Area Archeologica di Kaukana, il cui porto fu particolarmente attivo in età imperiale; nonché alcuni siti minori come la Villa rustica dei Margi nel territorio di Giarratana o il bagno di Mezzagnone nei pressi di Santa Croce Camerina, una delle poche testimonianze arabe presenti nella nostra area; le necropoli e gli insediamenti siculi vagamente sparsi sul territorio e infine le miniere di asfalto di Castelluccio a Ragusa.

Il Parco, in definitiva, non sta male, ma dovrebbe e potrebbe stare meglio! Tuttavia lo sviluppo e il potenziamento del Parco, come quello di altre realtà simili, è ovviamente legato alla presenza di fondi economici e alla disponibilità di personale. Nel primo caso, grazie anche al PNRR, posso affermare che ci sono state attribuite risorse più consistenti che in passato, ma le procedure per cui esse possano essere impiegate sono abbastanza complesse, dunque se il personale scarseggia è piuttosto difficile mettere in atto l’intera gamma dei progetti attuabili o, quanto meno ci si impiega molto più tempo del dovuto. Ciò nonostante, io e il mio gruppo di lavoro abbiamo messo in campo diversi progetti, alcuni dei quali già realizzati, come il completo rifacimento dell’illuminazione nell’area di Kaukana. Altri, invece, saranno certamente traguardati a breve termine, come: la rimusealizzazione dell’antiquarium di Kamarina e la creazione di un punto ristoro al suo interno; mentre per l’area di Cava Ispica si è puntato su progetti per rendere il sito maggiormente fruibile alle persone diversamente abili che avranno la possibilità sia di muoversi all’interno del sito con delle golf-car sia di beneficiare di strumenti per la realtà aumentata.

Cosa può ancora restituirci il sito di Kamarina? Attualmente sono in corso delle campagne di scavo?

Nonostante l’area archeologica di Kamarina sia stata indagata, scavata, saccheggiata e studiata a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, quando, come è noto, fra i nobili di tutta Europa si era diffuso l’interesse e la moda per le rovine delle civiltà del passato, il sito dell’antica polis certamente conserva ancora dei tesori. Prova ne sia che ogni volta che si scandaglia il terreno per un qualche motivo vengono alla luce nuovi e interessantissimi reperti. Agli inizi di Luglio, appunto, mentre era in atto un saggio propedeutico alla concessione dell’impianto di un agrumeto sui terreni dell’area archeologica, sono stati rinvenuti a pochi metri di profondità due sarcofagi in pietra perfettamente conservati, che hanno restituito dei corredi funebri particolarmente ricchi e preziosi che testimoniano, ulteriormente, l’opulenza e la potenza raggiunta da quella società. Inoltre resta il “mistero” legato al teatro, che non poteva non esserci, considerando la grandezza e la ricchezza della città, ma che non è mai stato ritrovato. Secondo alcuni studiosi, il teatro, in seguito alla decadenza della città, è stato interamente smontato e portato altrove o forse riutilizzato come materiale da costruzione. Secondo altri, invece, la struttura giace ancora sotto terra e aspetta solo qualcuno che lo riporti alla luce, a tal proposito sono in corso delle ricerche con strumenti altamente tecnologici per individuarne almeno la collocazione esatta.

Al momento, però, non mi risultano campagne di scavo in corso, che comunque sono di competenza dell’Ufficio della Sovraintendenza, né tanto meno mi risultano ci siano attualmente fondi destinati a tale scopo. Sono, invece, presenti indagini lungo tutto il litorale, da Kamarina a Ispica, ricomprese nel più vasto progetto di archeologia subacquea denominato Kaukana Project, che vede la collaborazione tra l’Università di Udine, la Sovraintendenza del mare della Regione Sicilia e l’Institute of Nautical Archaeology di College Station (Texas, Stati Uniti). Tale progetto, partito nel 2017, si è occupato dello scavo di almeno due relitti: il primo è quello di una nave di epoca romana, ritrovata sul fondale della baia a sud del promontorio di Kamarina, risalente al II secolo d. C. proveniente dall’Africa, che trasportava, fra le altre cose, due colonne di marmo giallo numidico che, nel più tardo editto dei prezzi di Diocleziano, risulta tra i più costosi in assoluto. Nel secondo caso si tratta invece di una nave di origine greca databile tra il VI e il V secolo a.C. situata al largo di Santa Maria del Focallo, all’interno della quale sono stati ritrovati reperti rilevanti come una ceramica a figure nere e un piccolo unguentario con incisa in greco la parola “Nau” (nave), suggestiva testimonianza della vita di bordo e della cultura materiale del tempo.

È chiaro, dunque, che molto ancora resta da scoprire, tuttavia, come sempre in questi casi, sono necessari fondi economici e personale qualificato e numericamente appropriato.

Quali sono le difficoltà maggiori nel conservare e valorizzare un patrimonio storicamente così diversificato e geograficamente frammentato sul territorio?

Le difficoltà sono certamente tante e diversificate, a cui però si può fare fronte progettando, ideando e mettendo in pratica altrettante aree di intervento. La prima riguarda la messa in sicurezza dei siti, che è un obbiettivo strategico del mio Ufficio e che non vogliamo e non ci possiamo assolutamente permettere di sottovalutare, poiché l’accessibilità, la fruibilità e la redditività dei siti, sono direttamente proporzionali alle loro condizioni di sicurezza. Solo a titolo esemplificativo possiamo citare il caso del Museo Archeologico Ibleo di Ragusa, che è attualmente ospitato in una struttura di proprietà del Comune la quale è stata realizzata alla fine degli anni Cinquanta e che dunque risente del peso degli anni sia da un punto di vista estetico che strutturale, andrebbe pertanto rivisto e riammodernato. La seconda area d’intervento è legata alle condizioni specifiche dei siti, a partire da quelli rupestri, che per la loro particolare conformazione sono sottoposti all’azione della natura, che li rende quanto mai mutevoli tanto nell’aspetto esteriore quanto in quello interiore. In questo caso è necessario un costante programma di manutenzione e conservazione, che oltre ad essere piuttosto oneroso in termini economici, richiede un enorme perizia volta alla sempre difficile ricerca di un equilibrio estetico tra la natura del sito da salvaguardare e le soluzioni materiali utili allo scopo, come nel caso delle armature metalliche presenti a Cava Ispica.

Un’altra criticità è data poi dalla mancanza di personale sul campo, cioè dei custodi, i quali sono un elemento essenziale per le nostre attività. Purtroppo le unità di cui disponiamo sono assolutamente insufficienti per tenere aperti contemporaneamente tutti i siti di cui si compone il parco. È inutile nascondere che la coperta è corta. Ciò detto, la mia intenzione è quella di permettere l’accesso a tutte le aree archeologiche, anche a quelle minori, ricorrendo magari a un sistema di prenotazione e turnazione.

Quale contributo, in termini di economia del turismo, apportano al territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Kamarina e gli altri siti ricompresi sotto l’ala del Parco?

Il Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica è un parco di modeste dimensioni se viene rapportato ad altri siti come quello di Agrigento, Selinunte, Imera, Catania, Siracusa che hanno senza dubbio un bacino di utenza molto più ampio. Però, è vero anche che i lavori attualmente in corso sicuramente apporteranno un valore aggiunto importante al nostro Parco, in quanto essi miglioreranno obbiettivamente la qualità dell’offerta. È, tuttavia, indispensabile che si faccia leva anche sulla comunicazione. Siamo ormai in una epoca in cui comunicare è molto semplice, ma bisogna farlo nella maniera corretta, innanzi tutto individuando i canali adeguati che possano diffondere nella maniera più ampia possibile la notizia di Kamarina. Ciò è una priorità che il mio gruppo di lavoro si è prefissata, dopo però che verranno realizzati i lavori di cui abbiamo già parlato: sono molto fiducioso negli effetti positivi che le azioni intraprese avranno nella prossima stagione. Attualmente, infatti, il sito di Kamarina è chiuso per i lavori di rimusealizzazione e per la creazione della caffetteria; a Settembre di quest’anno chiuderemo Cava Ispica. Ovviamente sono consapevole del fatto che le chiusure di questi siti si traducono in meno entrate per l’Ente, ma significano anche un aumento del loro potenziale attrattivo. Nel momento in cui i lavori avranno termine e i siti interessati torneranno ad essere un prodotto di qualità, potranno essere pubblicizzati come meritano e, ne sono convinto, avremo un ritorno importante e all’altezza delle aspettative.

Sempre a proposito di comunicazione, che non si esaurisce certamente conquistando uno spazio sui Social, la mia idea è quella di coinvolgere anche i soggetti importanti e portatori di interessi, quali ad esempio le numerose strutture turistiche, come ad esempio i Resort, così diffuse sul nostro territorio; ma anche i tour operator e le guide turistiche che rappresentano un intermediario notevole tra l’offerta e la domanda, in modo da inserire le visite presso i nostri siti in pacchetti turistici nazionali e internazionali.

In una società come la nostra dove ogni cosa si consuma nell’arco di pochi click, che senso ha conservare il passato e come si può trasmettere questo valore alle nuove generazioni?

Personalmente ritengo che la conservazione fine a se stessa, cioè intesa come accumulo o, peggio, ammasso, non sia un valore. La conservazione assume veramente significato quando si lega alla condivisione, arricchendo non il singolo o pochi fortunati, ma l’intera comunità. Il nostro passato ci riguarda da vicino, scusate il gioco di parole, non solo perché è un bene da cui si possono ricavare proventi economici, ma soprattutto perché ci interroga continuamente sul senso del nostro agire e pensare di donne e uomini del presente. A partire dal nostro rapporto con la natura che ci circonda e lo sfruttamento delle sue risorse oppure sul senso di cittadinanza e incontro con il diverso e l’inaspettato. È un po’ come la nostra coscienza, ci guida nei momenti di incertezza e di smarrimento, anche se capisco che per alcuni, la coscienza e la conservazione sono un peso di troppo.

Della civiltà del passato mi ha sempre affascinato la capacità umana di fronteggiare le difficoltà, oggi si direbbe problem solving, con quanti pochi mezzi essi riuscivano a risolvere complessità costruttive, architettoniche e ingegneristiche e a edificare quelle strutture che fanno ancora oggi bella mostra di sé nel nostro Paese e nel Mondo. Al contrario, ricordo con un certo livore la noia assoluta che mi prendeva difronte a certe teche stantie in cui erano conservate, ma non valorizzate, migliaia di reperti dall’enorme potenziale comunicativo che, tuttavia rimanevo mute, quasi senza voce.

La società di oggi ha subito, con l’avvento di Internet, una rivoluzione senza precedenti che è ancora in corso. Il mio lavoro, e quello di tutti gli altri operatori del settore, ha senso solo se a beneficiare delle nostre azioni saranno, appunto le nuove generazioni, solo allora, credo, potremmo dirci veramente soddisfatti. Che ben vengano dunque le nuove tecnologie, quando queste sono in grado di narrare, attraverso un linguaggio che i giovani possano comprendere e fare proprio, le storie contenute in un’anfora, in una scheggia di selce o in un elmo di bronzo. In tal senso la realtà aumentata ha fatto passi da gigante, restituendo alle state mutilate dal tempo la loro fisionomia, ricostruendo dal nulla complessi monumentali ormai perduti o, ancora, facendo rivivere le strade di una antica Polis greca durante un giorno di mercato o, perché no, durante un’assemblea nella sua agorà. Tuttavia, penso anche che la tecnologia da sola non può bastare, e che sia necessario parlare con le ragazze e i ragazzi che visitano, magari per la prima volta, un museo. Appassionarli alla cultura del passato con una narrazione convincente e alla loro portata, che non significa per forza banalizzare. C’è ancora tanto da fare, ma le buone pratiche non mancano, come la mostra portata a Ragusa dal Museo Egizio di Torino. In altre parole, si può dire che il solco è stato tracciato, adesso tocca a noi metterci a lavoro per seminarlo e raccoglierne i frutti.