INTERVISTA ALLA LIBRAIA BIANCA MASSENZIO, IDEATRICE DELLA RASSEGNA LETTERARIA (S)CONFINARE

A Pozzallo, nel cuore della città, c’è una libreria speciale: la Mondadori Bookstore. A guidarla è Bianca Massenzio, una libraia colta e sagace con uno sguardo attento e amorevole verso i bambini, i ragazzi e tutti coloro che abitano le periferie dell’esistenza. Attivista di Emergency, Bianca Massenzio è una libraia d’altri tempi che fa dei libri volani d’incontro e di resistenza alle emergenze del presente. Con il patrocinio del Comune, ha ideato e realizzato una rassegna letteraria dal titolo (S)confinare in programma dal 20 giugno al 26 luglio: un vero faro di pensiero e dialogo nell’estate di Pozzallo. Un parterre di autori straordinari accompagna il pubblico in un percorso di ascolto, di confronto e scoperta: un’opportunità per riscoprire la lettura come chiave di libertà e per costruire una comunità che legge, riflette e s’interroga.

In un momento storico in cui i confini vengono spesso evocati, quasi rafforzati da certe politiche, tu hai scelto invece di metterli in discussione, intitolando un’intera rassegna letteraria (S)confinare. Perché?

Assolutamente sì. Per me è stato, innanzitutto, un esercizio personale: ho sempre sentito il bisogno di interrogarmi sui miei confini emotivi, affettivi, familiari, progettuali. Col tempo, questo sguardo si è ampliato, anche grazie al senso di appartenenza a una comunità. Così il concetto di confine è diventato qualcosa da osservare anche nel contesto sociale e storico in cui viviamo, che trovo davvero complesso. Credo che oggi la parola confine sia una delle micce che accendono le ingiustizie, che determinano le crepe del nostro sistema. È un termine spesso usato con leggerezza, ma che invece pesa moltissimo. Viviamo immersi in confini sempre più stretti – politici, sociali, culturali, perfino nei diritti – e credo sia arrivato il momento di interrogarci collettivamente su cosa significhi questa parola, su come la usiamo, sugli effetti che ne conseguono. Forse è già tardi, ma cominciare a parlarne è fondamentale. Sconfinare è un invito ad aprire spazi, a creare dialoghi, a non restare rinchiusi.

La scrittrice americana Toni Morrison ha scritto che “i confini non sono geografie, sono scelte”. In questo senso, nella tua rassegna hai fatto dialogare il concetto di confine con un altro termine chiave, diverso per ogni incontro. Perché questa scelta?

Esatto. La rassegna si chiama (S)confinare, e in grafica quella “S” tra parentesi è un segno per indicare che ci sono momenti e ambiti in cui diventa necessario sconfinare come forma di disobbedienza civile necessaria e altri in cui, invece, sarebbe opportuno restare dentro certi confini. Penso ad esempio al linguaggio: oggi spesso superiamo certi limiti nel modo in cui ci rivolgiamo agli altri, usando aggressività e mancanza di rispetto. L’idea di far dialogare confine con un altro concetto nasce proprio dal bisogno di dare ordine e chiarezza a un tema vastissimo. Volevo costruire un percorso che non semplificasse, ma che aiutasse a orientarsi. Così, ogni incontro è stato declinato a partire da una parola chiave accostata a confine, che ne fosse un vettore semantico, un punto di vista specifico. Non potevamo che iniziare con Vera Gheno: le parole sono il primo vero confine, ma anche il primo strumento per sconfinare. Poi abbiamo proseguito con Andrea Bellardinelli, operatore umanitario e biologo, parlando di “guerra”. In quel caso, in ambito geopolitico, il concetto di confine pone questioni scottanti. Credo che l’affezione ai confini, come se le terre fossero nostre per diritto, sia una delle radici delle fragilità del nostro tempo. È come se ci aggrappassimo a un “mio” e “tuo” che spesso alimenta solo distanza e sottolineando un io e un tu che non disegna alcuna relazione.

È un “io” e un “tu” che non si trasforma mai in un “noi”. Perché?

Non diventa mai un noi perché anche le comunità che hanno una lunga storia di convivenza, di tradizioni e di radici condivise, oggi sembrano vivere in un conflitto perenne. Pensiamo all’Africa: lì i confini sono stati tracciati con righello e squadretta, spaccando territori, popolazioni, tribù, senza alcuna attenzione per la complessità delle culture, delle storie, delle relazioni. Il risultato è un continente disunito, frammentato.

C’è un momento della rassegna che ti sta particolarmente a cuore? Un tema che senti più urgente degli altri?

Le parole della rassegna sono tante: abbiamo declinato confine anche con Mediterraneo e migrazioni dedicando alla geopolitica più di un incontro. Tra le parole con cui abbiamo declinato confine, ce n’è una che per me ha un peso particolare: carcere. Il carcere rappresenta un confinamento di Stato, in realtà preceduto da tanti altri confinamenti: personali, economici, sociali, culturali. È la conseguenza di un sistema che produce fragilità e poi le isola, le rinchiude, senza interrogarsi sul perché. E questo isolamento continua anche dopo la detenzione. Il riferimento, inevitabile, è al DDL Sicurezza, ma più in generale al fatto che in Italia il carcere non è mai stato pensato davvero come rieducativo. Non si poteva poi parlare di confini senza affrontare la questione europea, perché l’Europa è la macro dimensione in cui ci muoviamo, e in questo momento pone questioni urgenti, brucianti, impossibili da ignorare. Un’altra tappa importante della rassegna è stata quella con il giornalista Simone Alliva, con cui abbiamo parlato di confini legati ai diritti civili, dei quali non ne conosciamo più il significato. Abbiamo dei diritti che acquisiamo “in dotazione” alla nascita, però poi nella pratica andrebbero riconosciuti, coltivati, difesi. Negli ultimi quarant’anni, senza quasi accorgercene, ci siamo visti erodere diritti fondamentali, dal lavoro, all’istruzione, alla sanità, ed è avvenuto un po’ alla volta, senza alcun dibattito pubblico. L’incontro con Alliva è stato anche un momento per riflettere in modo intersezionale su questi temi, cosa a cui tengo moltissimo. Infine, il 26 luglio, ospiteremo i giovani giornalisti della Scuola Lelio Basso – una delle scuole più prestigiose del giornalismo italiano – in dialogo con Antonio Sciotto, giornalista parlamentare RAI e firma del Manifesto per quindici anni. Sarà un confronto tra generazioni e tra visioni del mestiere giornalistico. I confini dentro l’informazione, oggi, sono tra i più stretti. Ogni giorno ci muoviamo dentro una narrazione distorta, selettiva, e se vogliamo davvero sconfinare non possiamo farlo senza l’aiuto e l’appoggio dell’informazione.

Non è un caso, allora, che molti degli autori che hai invitato siano giornalisti. Alcuni, potremmo dire, sono anche voci fuori dal coro…

Sì, è una scelta perché ogni argomento che abbiamo affrontato nella rassegna non era solo un tema, ma andava trattato anche come narrazione. E le narrazioni, oggi, sono parte del problema: della nostra povertà lessicale, emotiva, sociale, di visione. C’è stato un tempo in cui la letteratura, come anche il giornalismo, erano strumenti per comprendere la realtà. Aiutavano ad andare in profondità, ad affinare lo sguardo. Erano mezzi di cui avevamo bisogno, che cercavamo attivamente. Oggi, invece, mi sembra che questo passaggio sia saltato. La letteratura è diventata per lo più svago e il giornalismo si limita spesso a raccontare il fatto, ovvero il cosa, senza darci strumenti per comprendere il perché. Così diventiamo persone che sanno cosa è accaduto, ma non riescono a coglierne le cause, le implicazioni.

Non ci si interroga più su quello che accade?

Esatto. E anche quando ci si interroga, se non si hanno gli strumenti giusti, è difficile trovare risposte sensate. E questi strumenti da dove arrivano? Dalla scuola, dalla famiglia, dalla curiosità personale… ma anche, e soprattutto, dai libri. Certo, sono tanti i punti di partenza, fatto sta che ognuno deve fare la sua parte. Non so se il giornalismo, oggi, nella narrazione che propone, riesce ancora ad accompagnarci davvero. Non credo. E per questo ho voluto dare spazio a chi nel giornalismo prova ancora a fare questo lavoro di scavo e di profondità.

Con la rassegna (S)confinare, il tuo ruolo di libraia sembra amplificarsi: la tua libreria si trasforma in uno spazio di dialogo, quasi un osservatorio privilegiato su ciò che accade, dal locale al globale. Cos’è per te, oggi, fare la libraia?

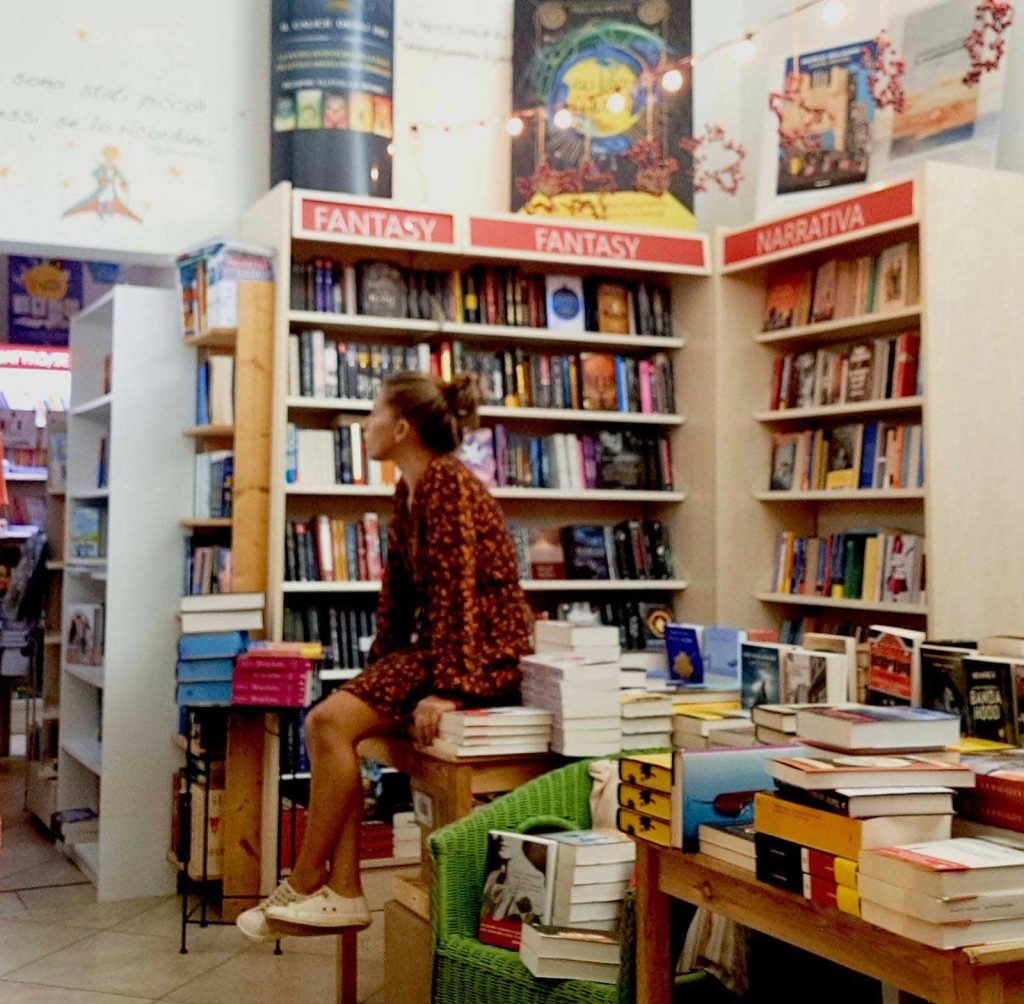

Faccio questo mestiere da vent’anni, e lo faccio perché so, per esperienza personale, quanto un libro possa cambiare la vita. Ci sono libri che ho letto a otto anni, a quindici, a venti… e che hanno segnato un “prima” e un “dopo” nella mia esistenza. Conosco la potenza di un libro, conosco l’impatto che può avere sulla vita di una persona, e per questo sento il dovere profondo di restituire quello che io ho ricevuto. La libreria, per me, non è un negozio. È un presidio culturale. È un luogo che appartiene a tutti. È sempre piena di ragazzini che passano, si siedono, parlano. Con molti di loro c’è un dialogo continuo, che va avanti per anni. Capita che tornino dopo mesi, anche dopo anni, per riprendere una conversazione lasciata in sospeso: “Ti ricordi? Eravamo arrivati qui…”. E intanto sono cresciuti, hanno cambiato punto di vista, sono diventati altri. Questo per me è lo scambio più prezioso. Sono anche referente di Emergency, e questo mi permette di essere costantemente in contatto con temi, persone e discussioni che non si esauriscono mai in un solo incontro. A volte diventano vere battaglie, nel senso più bello e poetico del termine. Credo profondamente che ciascuno di noi, oggi, debba fare la propria parte. Essere politicamente attivo, non partiticamente, ma nel senso civile, etico, umano. Io lo sono stata anche all’interno dei partiti, ma oggi la mia militanza si svolge in libreria. Per me un modo concreto di fare politica è prendersi cura della comunità. E Non è presunzione. È amore. È cura.

Nella mia libreria non si viene solo a comprare un libro e andare via: si viene a condividere un pezzo di sé. Anche solo per dieci minuti, intorno a una trama, ci si incontra. E in quel libro, spesso, non c’è solo la storia di un personaggio: ci siamo noi, ci sono i nostri sentimenti, i nostri bisogni. E lì, in quel momento, ci si incrocia e ci si abbraccia. Per me il libro è una ricchezza infinita. Dopo vent’anni, mi emoziono ancora come una bambina a Natale quando arrivano i pacchi con i libri nuovi. Apro, guardo le copertine, i colori, annuso le pagine, adoro le opere prime. A volte mi addormento con un libro sul petto, e nonostante mi svegli, lo tengo lì, accanto a me, non sul comodino perché il libro dorme con me.

Cosa racconta l’immagine del manifesto della locandina della rassegna?

L’idea era rendere visivo il concetto di sconfinare. All’inizio abbiamo molto discusso sull’immagine, ma poi mi sono lasciata ispirare da una copertina famosissima: quella del disco “Abbey Road” dei Beatles in cui loro attraversano le strisce pedonali.

Quello è un attraversamento sicuro, consentito. Ma i confini veri, quelli culturali, emotivi, sentimentali, lavorativi, geopolitici, non sono mai sicuri. Attraversarli è sempre un rischio. Così abbiamo deciso di togliere le strisce pedonali. Abbiamo scelto invece una linea continua, di quelle che per codice stradale non si possono attraversare. Eppure, nella locandina, c’è una figura che lo fa lo stesso: con una falcata lunga, sicura, con quello stile pop che richiama gli anni ’70, gli anni delle grandi contestazioni, delle rivoluzioni culturali.

Quella persona attraversa la linea vietata guardando avanti, dritta. Sconfinare si fa così: con coraggio, con una certa spregiudicatezza, senza esitare. Certo, prima devi capire perché vuoi farlo. Devi costruire un pensiero, avere degli strumenti. Ma una volta che lo hai fatto, allora non puoi più restare fermo. Devi andare.

Hai già in mente progetti futuri?

Sì, vorrei che (S)confinare rimanesse un contenitore aperto, un progetto ampio, in continua evoluzione. C’è anche un sito, dove chiunque può contribuire con riflessioni e scritti. Volevo che (S)confinare restasse legato alla libreria, perché lì si trovano i libri che vanno a riempire la nostra “cassetta degli attrezzi”, quelli che servono per compiere quella falcata sicura verso l’altrove. Inoltre vorrei che continuasse anche nel corso dell’anno, in tante forme diverse. Sto pensando a uno (S)confinare scuola, perché i ragazzi sono quelli che sanno sconfinare meglio di tutti, naturalmente, senza paura. E poi vorrei realizzare una serie di mini festival: uno dedicato al teatro, uno alla musica, uno alla fotografia. L’arte permette di sconfinare in moltissimi ambiti e mi piacerebbe che (S)confinare diventasse un modo per attraversare confini tutto l’anno, in tutti i modi possibili, fino ad arrivare alla prossima edizione della rassegna.

C’è un libro, nella tua esperienza, che ti ha dato o potrebbe dare ad altri la forza di sconfinare?

Leggo tantissimi libri, per lavoro e per passione, e sceglierne uno soltanto mi sembrerebbe quasi crudele. Però posso dirti qual è l’ultimo che mi ha cambiata davvero: “Ho paura torero” di Pedro Lemebel, pubblicato da Marcos y Marcos. È un romanzo ambientato nel Cile di Pinochet, e la protagonista è una “fata”, un travestito che vive ai margini, in un sobborgo di Santiago, in una casa all’angolo, circondato da una comunità assurda. Nonostante abbia subito violenze fin da bambino, non perde mai la sua delicatezza nel guardare il mondo. È un personaggio che mantiene intatta la propria tenerezza, anche quando tutto intorno a sé è assurdo e brutale. E poi si innamora di un giovane studente che fa parte della resistenza. E questo sentimento lo guida. È una storia d’amore, di resistenza, che racconta e descrive anche un potere aggressivo e violento pubblicamente ma spaventato e fragile nelle proprie stanze. La figura di Pinochet viene descritta in modo caricaturale, grottesco, come un uomo che appare debole, pavido, nella sua quotidianità domestica. Ma è l’ultima pagina che mi ha davvero scossa. La fata arriva a un momento decisivo: deve scegliere se proteggere se stessa o proteggere l’altro. E lì, leggendo, mi sono resa conto che spesso ho avuto difficoltà a tutelarmi, a scegliere me. Esiste un punto, nella vita, in cui hai dato tutto, e devi fermarti. Devi proteggerti. È stata una rivelazione. Un esercizio importante di consapevolezza. I libri guariscono.

Per ulteriori approfondimenti: https://www.sconfinare.org/