«Come chiunque altro, non dispongo che di tre mezzi per valutare l'esistenza umana: lo studio di sé stessi (...), l'osservazione degli uomini (...) e i libri (...). Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato uno sguardo consapevole su sé stessi: la mia prima patria sono stati i libri.» Così Marguerite Yourcenar (1903-1987) dava voce all'imperatore nelle Memorie di Adriano (1951), consacrandone le riflessioni della maturità in un ritratto ispirato dal pensiero umanistico e dell'antichità, e dalla ricerca spirituale che muove l'essere umano di ogni tempo.

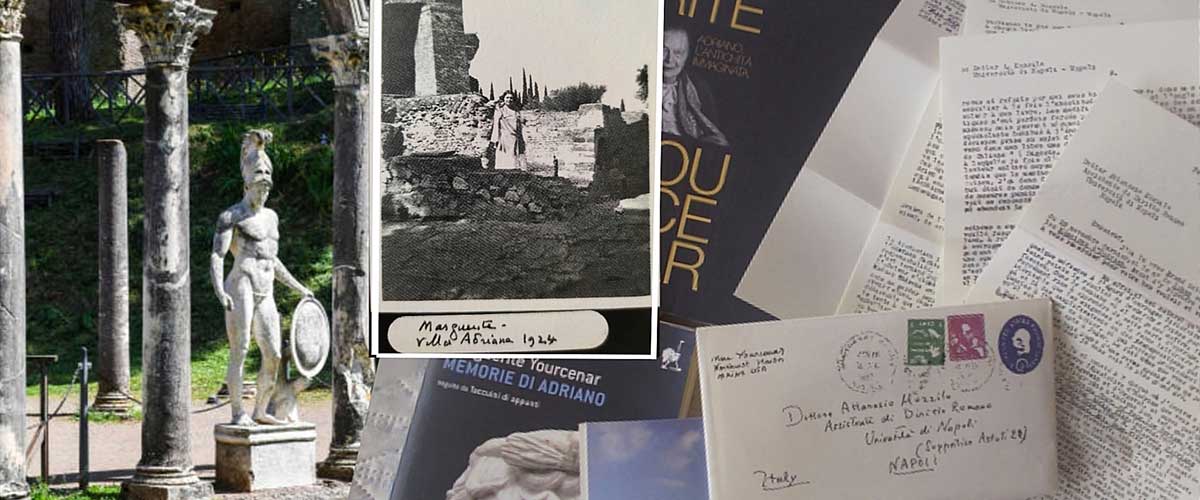

A contrassegnare la genesi dell'opera, seguita da una gestazione non immediata, come si ricava dai Taccuini di appunti edalla lettera alla rivista Avanguardia, è una fotografia in bianco e nero a Villa Adriana, che colloca lì la scrittrice il giorno del suo ventunesimo compleanno, l'8 giugno 1924, guidata dal padre tra le mete del Grand Tour. È lui a introdurla allo studio della classicità, del latino e del greco, ai viaggi in Italia, a Roma, Firenze, Milano, Verona, Venezia, Pompei, Ercolano, Baia, Napoli e in Sicilia; e all'interpretazione del presente attraverso il passato.

Scritta, ripresa e abbandonata più volte negli anni, la versione perduta del 1937, con altri effetti personali custoditi in Svizzera e spediti nel 1948, la raggiunse «come un segno» negli Stati Uniti, dove si era trasferita nel 1939. Ne seguirono intense ricerche presso biblioteche americane per delineare un ritratto quanto più storico dell'imperatore, verosimile oltre le palesi affinità tra Adriano e l'autrice, e la riapertura dell'officina del romanzo, pubblicato nel 1951 nella forma epistolare che conosciamo. Eppure, in forza della consapevolezza della Yourcenar di appartenere alla patria dei libri come Adriano, quel genere letterario non bastava a definire i contorni della sua scrittura: «La parola romanzo storico è un termine molto fuorviante: non si trattava, nel mio caso, di prendere come pretesto la vita di un grande del passato, ma al contrario di imparare ad usare, con cautela e cura infinita, queste migliaia di documenti che vanno dai papiri di Ossirinco al Talmud, dagli scritti di Galeno e Marco Aurelio ai cronisti del basso impero, per ricostruire questa grande figura nella sua interezza, nelle sue apparenti contraddizioni, nella sua intima unità.»

Forse inizialmente l'autrice è attratta dalla sua immagine di esteta, creatore di Villa Adriana, e forse la tragedia della seconda guerra mondiale contribuisce a metterne in luce ai suoi occhi la dimensione politica, il suo ideale di governo illuminato e pacifico. L'imperatore soffre il sentimento del tempo, la consapevolezza della morte, ma attraverso il pensiero greco, la mitologia e la filosofia riesce a trovare una forma di pace, come l'eroe di un umanesimo ritrovato, vivendo l'evoluzione degli stati d'animo fino alla Patientia, la rassegnazione, la riconquista dell'equilibrio.

Per la solitudine che gli deriva dal potere, Adriano è un personaggio radicalmente libero e la sua retrospettiva sul passato, mentre la morte avanza, da un lato scrive il tempo come «un'archeologia dall'interno» (F.Papi), dall'altro aumenta il suo sentimento della vita. Allo stesso modo, anche l'autrice lavora su sé stessa, addentrandosi nella propria genealogia di memorie, per scoprire nella scrittura la via di salvezza, come separazione dal mondo, come urgenza e necessità.

A vestire ancora di eterno e immutabile il personaggio di Adriano e a catturare i lettori, è il suo sentire universale declinato nel particolare, tanto da rappresentare l'uomo nella propria esistenza terrena, al di fuori della regìa celeste, da solo, come fu «tra la caduta degli dei e la nascita di Cristo, nell'era tra Cicerone e Marco Aurelio» (E.Zola). Dinanzi a tale attualità, che si riflette anche nella modernità dei temi presenti nelle Memoires - ecologia, demografia, diritti civili, diritti delle donne, potere, religioni e loro pari dignità, pacifismo, democrazia - alcuni studiosi hanno posto l'accento sul contesto statunitense, parlando di «paradosso americano» (B.Deprez), quasi la scrittura della Yourcenar, mentre propone il ritratto dell'antico, possa avere risentito del clima sociale contemporaneo, come se il passato e il presente, il Vecchio e il Nuovo Mondo fossero due lati della stessa medaglia; e come se questo dualismo possa avere interessato in qualche modo i personaggi dei suoi romanzi, facendone i portavoce di profezie dal passato e di dissenso contro il presente. Si tratta di ipotesi critiche, che la permanenza dell'autrice negli Stati Uniti non basta a corroborare: la sua scelta di vita non contrapponeva l'America alla Francia, ma fondava sull'affetto per la Petite Plaisance, il rifugio di Mount Desert nel Maine, dove viveva come avrebbe vissuto in Bretagna, o in un qualunque altro luogo privo di confini. È certo che la guerra aveva creato una linea di demarcazione indelebile: la Yourcenar avrebbe dichiarato più avanti che non aveva più voglia di cambiare il suo mondo, che le persone cui era stata vicina in Europa erano «morte o peggio che morte», alludendo alle loro simpatie naziste, e che «dopotutto, bisognava vivere da qualche parte» (Les Yeux Ouverts, interviste con Matthieu Galey, 1980).

Se forse un luogo poteva valere l'altro, lo stesso certamente non poté dirsi per l'edizione italiana delle Memorie di Adriano, che la Yourcenar voleva sembrasse tradotta dal latino anziché dal francese, tanto da incaricarne una studiosa del mondo classico. «Marguerite Yourcenar venne a casa mia» - racconta Lidia Storoni Mazzolani - «Mentre prendeva il tè, guardava il Mausoleo di Adriano incorniciato dalla mia finestra. Forse quella presenza al di là del Tevere le sembrò un segno propizio». La traduzione fu portata a termine, tuttavia la pubblicazione nel 1954 a cura dell'editore Richter di Napoli, con un testo fortemente stravolto per renderlo «disinvolto e plateale», innescò una vicenda giudiziaria, conclusa con il ritiro dell'opera nel 1956. La nuova edizione Einaudi vide la luce solo nel 1963, frattanto però le circostanze e la comune vocazione per la classicità rivelarono l'affinità tra le due donne, legate da una fitta corrispondenza anche dopo la traduzione delle Memoires. Ne racconta Mazzolani a proposito delle lettere e delle cartoline di viaggio ricevute dalla scrittrice, grata alla «Cher amie» per la ritrovata dignità del testo, descrittole come «uno studio sul destino umano, l'immagine d'un uomo che delle sue virtù e dei suoi difetti, delle sue esperienze personali e della sua cultura a poco a poco si compone una sorta di saggezza pragmatica d'amministratore e di principe», che lei stessa dovette difendere dall'immagine decadente attribuita da certe recensioni italiane.

Tra queste, l'articolo (in Labeo, 1955) e la «aimable lettre» del 22 novembre 1956 dello storico e giurista napoletano Atanasio Mozzillo, oggi consultabili in un’edizione sorrentina (1991), che include la replica della scrittrice in lingua francese e la riproduzione dattiloscritta in busta.

Ringraziando lo studioso, di cui comprende la diffidenza verso le trasformazioni imposte dalla trasposizione letteraria, Yourcenar respinge innanzitutto le accuse di inattendibilità storica e disattenzione all’attività amministrativa e alle riforme di Adriano, citando il ricorso alle fonti storiografiche, anche per la legislazione economica emanata dall’imperatore; la naturale evoluzione delle proprie ricerche in un testo «integrato, comprensibile e vivo» per il lettore, gli interventi guidati da esigenze stilistiche nonché la vanità della ricomposizione di un ritratto a posteriori. L’autrice contesta anche l’accusa di averne fatto «un intellettuale …che esercita tra viaggi massacranti e numerose letture il noioso mestiere di imperatore», riconducendo invece al personaggio la consapevolezza del destino imperiale sin dalla predizione astrale dell’avo Marullino e allontanando il superficiale pregiudizio di chi presume che l’estetica possa essere contraria al senso comune o all’azione.

Alla considerazione che l’opera possa avere risentito dell’esposizione all’ambiente letterario a lei prossimo – l’allusione di Mozzillo è all’edonismo e all’omosessualità di André Gide - Yourcenar replica rimproverando l’eccessiva fiducia negli storici dell’Historia Augusta, e particolarmente nella Vita Hadriani di Sparziano, ricordando la definizione «tra Gide e Trygvee Lye» coniata per il suo Adriano da un giornalista, ovvero tra lo scrittore francese e il primo segretario delle Nazioni Unite, con un’iperbole modernissima in favore dell’eroe delle Memoires. L’autrice contesta infine l’accusa di scetticismo nei confronti del suo personaggio, espresso attraverso il «crepuscolarismo insidioso» e il dubbio per la storia e per le leggi, ponendo l’attenzione sul contesto storico della rigenerazione pagana, concludendo che «Non si è scettici per non credere ciecamente e debolmente in ciò che si crede che ci circonda» e riservando una nota di difesa anche per la traduttrice italiana, al di sopra della versione voluta dall’editore, che Mozzillo aveva definito «piatta e incolore».

Anche in quella replica, dunque, Marguerite Yourcenar non aveva mai perso di vista la centralità dell’uomo nella storia, come avrebbe fatto nella propria ricostruzione familiare in Care memorie (1981), intessendo la cronaca genealogica alla vicenda umana: «Osservazioni come queste sono fatte per rassicurare qualsiasi biografo, storico o romanziere alla ricerca di una verità complessa, instabile, evasiva, talvolta deprimente e a prima vista scandalosa, ma alla quale non ci si può avvicinare senza provare per le deboli creature umane spesso simpatia e in ogni caso pietà».

Del resto neanche Mozzillo era riuscito a sottrarsi al richiamo umano dell’eroe della Yourcenar, avendo ammesso di essere stato in viaggio nei luoghi in cui l'imperatore era nato e cresciuto; e di notte, ricordandolo a fianco dell’avo Marullino, nell’episodio della profezia dell’impero ricavata dal giorno della nascita e dalla lettura degli astri, di averne avvertita la presenza, come quella di un nume.

Forse lo stesso genius loci che, in una giornata di giugno, la Yourcenar aveva incontrato a Villa Adriana.

- M. Yourcenar, Memorie di Adriano, Einaudi 2008

- M. Yourcenar, Taccuini di appunti in Memorie di Adriano, Einaudi 2008

- AA.VV., Marguerite Yourcenar. Adriano, l'antichità immaginata, Electa 2013

- F. Papi, Come specchi del tempo. Yourcenar, Richardson, Fielding, Pavese, Ibis 2016

- B. Deprez, Marguerite Yourcenar and the USA. From prophecy to protest, P.I.E. Peter Lang s.a., Brussels 2009

- L. Storoni Mazzolani, Una traduzione e un'amicizia in Memorie di Adriano, Einaudi 2008

- A. Mozzillo-M. Yourcenar, Varius multiplex multiformis. Dialogo a distanza su Adriano, Franco Di Mauro Editore, 1991

- Marguerite Yourcenar, une personne pas banale. Intervista a Christiane Collange, Jean-Louis Ferrier et Matthieu Galey (1969) in L'Express, 1°maggio 2019

- M. Macale, Villa Adriana, Libreria dello Stato - Istituto poligrafico e Zecca dello Stato 2010

- M. Yourcenar, Care memorie, Einaudi 1981

Pubblicista, laurea in Lettere e tesi sulla scrittrice Alba De Cespedes, e romana dal primo amore per le sue pagine nelle vie del quartiere Prati, maturato nell'andirivieni tra Roma, Catania e un borgo di mare ragusano. Ho collaborato negli anni con giornali e blog, agenzie di servizi editoriali e riviste letterarie. Credo nella letteratura e nella conoscenza umanistica, nel potere della parola e delle parole.

© Operaincerta. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex